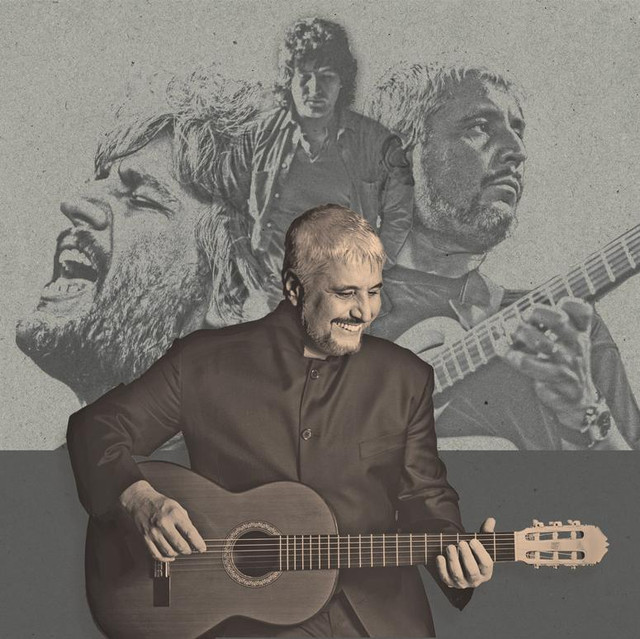

Angelo Forgione – Sapete cosa significò l’irruzione di Pino Daniele sulla scena musicale italiana? Erano, i Settanta, gli anni della grande crisi dei dialetti. Pier Paolo Pasolini a malincuore e Italo Calvino con sollievo li avevano dati per spacciati. A Napoli sorse pure la demonizzazione dei genitori nelle famiglie benestanti della città, quella per lo spontaneo uso della parlata natìa da parte dei figli, ai quali si smise di trasmetterla perché considerata erroneamente retriva e volgare. L’ordine era perentorio: «Parla bene!».

In questo difficile scenario, Pino Daniele osò una contaminazione musicale con il blues americano e l’uso di un napoletano più moderno e sfrontato. Riuscì ad affermarsi, e ad arrestare la ghettizzazione del napoletano in musica. Fu di fatto lui a rigenerare lo sdoganamento della parlata partenopea, riportata da lì in poi sulla scena internazionale e poi definitivamente legittimata dall’uso disinibito e spontaneo che ne fece Massimo Troisi, non a caso amico di Pinotto e a questi accomunato nel dare una più asciutta immagine dei napoletani, lontana da quella del folclore.

Nel 2006, il linguista torinese Gaetano Berruto parlò di “risorgenza dialettale” per fotografare una nuova attenzione verso le parlate locali d’Italia dopo l’assopimento degli anni Settanta. Una risorgenza che doveva molto al napoletano, a sua volta obbligato con Pino Daniele, anche se allontanatosi dal “Neapolitan Power” degli esordi. Lui, cavallo di razza, un puledro che aveva bisogno di frustate di napoletanità per galoppare, dopo aver rivoluzionato la musica napoletana, si era adeguato al trotto del pop italiano e si era fatto divorare dallo star-system commerciale. Aveva chiuso nel cassetto un codice linguistico-musicale di cui sentì la mancanza anche Federico Salvatore, cantandola in una sua celebre canzone: “Chiederei a Pino Daniele che fine ha fatto ‘Terra mia’, ‘Siamo lazzari felici’, ‘Quanno chiove’, ‘Appocundria’, ‘Napule è ‘na carta sporca’, ’Napule è mille paure’, ‘Ma pe cchiste viche nire so’ ppassate ‘sti ccriature’.

Si Pino se fosse astipato pe nnu’ murì, fuorze stesse ancora cu nnuje, e so’ ssicuro ca stesse cantanno n’ata vota ‘o nnapulitano… oggi di fortissima tendenza.