La parola italiana più diffusa nel mondo? È pizza, pure tra le più diffuse in assoluto. Si tratta esattamente di parola dialettale napoletana, come ci spiega lo scrittore rinascimentale Benedetto Di Falco nel suo Rimario del Falco (vedi immagine) del 1535, riferendoci che il particolare lemma partenopeo, almeno già dal primo Cinquecento, è sinonimo di focaccia:

“Focaccia in Napoletano è detta pizza“

Pizza è parola oggi comprensibile al mondo, ma in tempi remoti era ignota al di fuori di Napoli come la è, ad esempio, cresuommolo per chi non conosce il dialetto napoletano.

Verosimilmente, pizza è una derivazione di pititia (particella “titi” = tts), di appartenenza allo strato germanico-longobardo, che al plurale (pititie) si ritrova in un documento napoletano di enfiteusi dell’anno 966, la più antica attestazione di tale termine, derivante a sua volta dal greco pita/pitta, trasformata dai barbari. Inutile ricordare che i napoletani sono un popolo di origine greca.

Trentun’anni più tardi, nel 997, si legge la parola pizze in un documento scritto in latino, il Codex Diplomaticus Cajetanus di Gaeta, territorio ducale facente parte della Campania. L’atto ha per oggetto la locazione di un mulino presso il fiume Garigliano e del terreno annesso di proprietà del vescovato a condizione che “[…] ogni anno nel giorno di Natale del Signore, voi e i vostri eredi dovrete corrispondere […] dodici pizze, una spalla di maiale e un rognone, e similmente dodici pizze e un paio di polli nel giorno della Santa Pasqua di Resurrezione”.

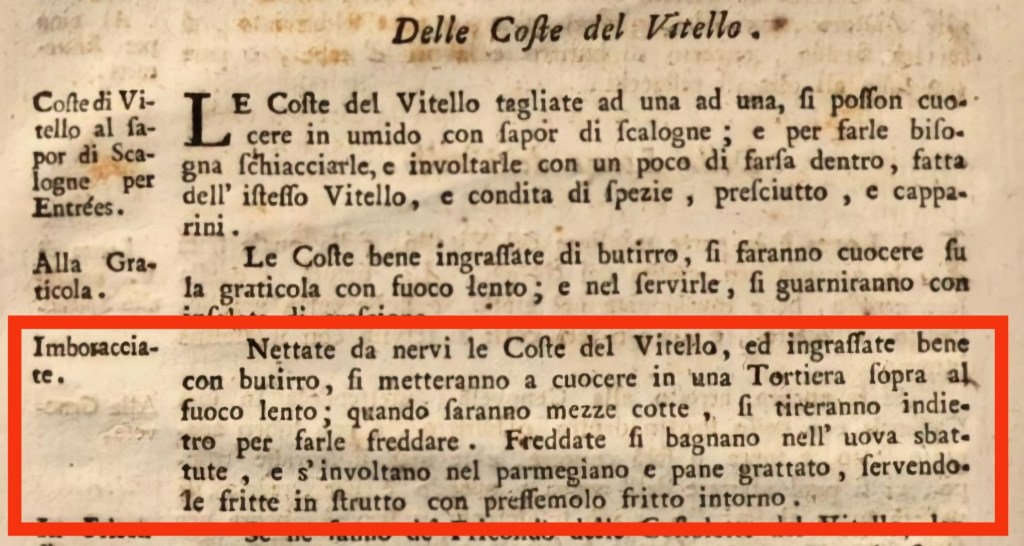

Non si tratta certamente di pizze come le intendiamo noi ma di preparazioni ripiene rustiche o dolci, accezione ancora oggi parallela e secondaria a quella più comune (pizza di scarole, etc.), come si evince da quel che scrive Bartolomeo Scappi, cuoco papalino, che nel secondo Cinquecento scrive come preparare “torta di diverse materie da Napoletani detta pizza“. Lo stesso fa Jacopo Sannazaro, citando “la piza cun lo mèle“.

È alla fine del Cinquecento che si parla di “mastunicola”, una pizza antesignana di quella dei giorni nostri condita con strutto, pepe, formaggio di pecora e tanta vasinicola, il basilico in napoletano (dal greco vazilikon), che, per storpiatura, dà il nome alla pietanza.

Il filologo Emmanuele Rocco, nel 1858, nel secondo volume dell’opera Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti” diretto da Francesco De Bourcard, conferma che pizza, come parola e come pietanza, è una specificità esclusivamente napoletana:

“La pizza non si trova nel vocabolario della Crusca, perché […] è una specialità dei napoletani, anzi della città di Napoli (…)”.

È ormai la pizza moderna, cioè rossa, condita con il pomodoro, che dall’inizio dell’Ottocento, nella tipicità lunga, è anch’esso una specificità della sola cucina popolare di Napoli. È in questo passaggio che bisogna individuare la vera rivoluzione dei pizzajuoli di Napoli, che in seguito farà scuola nel mondo.

La parola dialettale napoletana pizza e la pietanza partenopea che indica diventano internazionali solo dal dopoguerra in poi, quando i turisti americani, che hanno conosciuto la pizza nel loro paese grazie agli emigranti napoletani e ai soldati yankees inviati a Napoli, la cercano a Roma, a Firenze, a Venezia e un po’ dappertutto, ma non la trovano. La domanda americana crea l’offerta italiana di un prodotto che a Napoli è mangiato da qualche secolo. Si tratta del cosiddetto “pizza effect“, un termine sociologico che indica qualcosa che nasce in un luogo specifico, diventa noto in un’altra nazione che fa conoscere quel qualcosa alla nazione in cui si trova il luogo specifico d’origine.