Angelo Forgione — La Cucina italiana è la migliore al mondo insieme a quella giapponese. E in testa al Globo svetta la cucina regionale della Campania, davanti a quella dell’Emilia Romagna.

Parola degli awards 2023/24 di TasteAtlas, l’autorevole Atlante del Gusto dedicato alla catalogazione e alla promozione dei prodotti locali, delle ricette tradizionali e dei ristoranti tipici di tutti i continenti.

Italia e Giappone hanno fatto registrare lo stesso punteggio medio, davanti alla Grecia, ma anche quest’anno lo Stivale ha conquistato il primo posto grazie alla valutazione più alta del suo piatto più votato: la pizza!

Ma la Campania non è solo la regione del piatto più diffuso nel mondo, e conquista la corona mondiale battendo la fortissima concorrenza delle altre regioni d’Italia, senza dubbio la nazione con più varietà sul pianeta Terra.

Archivi tag: campania

Il vino di Ferdinando di Borbone

Angelo Forgione — Prosegue il rilancio del Pallagrello, il vino tanto amato da Re Ferdinando di Borbone, scomparso gradualmente nel Novecento per lo spopolamento delle terre casertane e per l’attacco parrassitario ma riscoperto con buon successo dagli anni Novanta. Ora, all’etichetta “OroRe Bianco” di Tenuta Fontana, si affianca la “OroRe Nero“, il Pallagrello Nero IGT della Vigna di San Silvestro, sulle colline casertane, appartenente alla Reggia di Caserta.

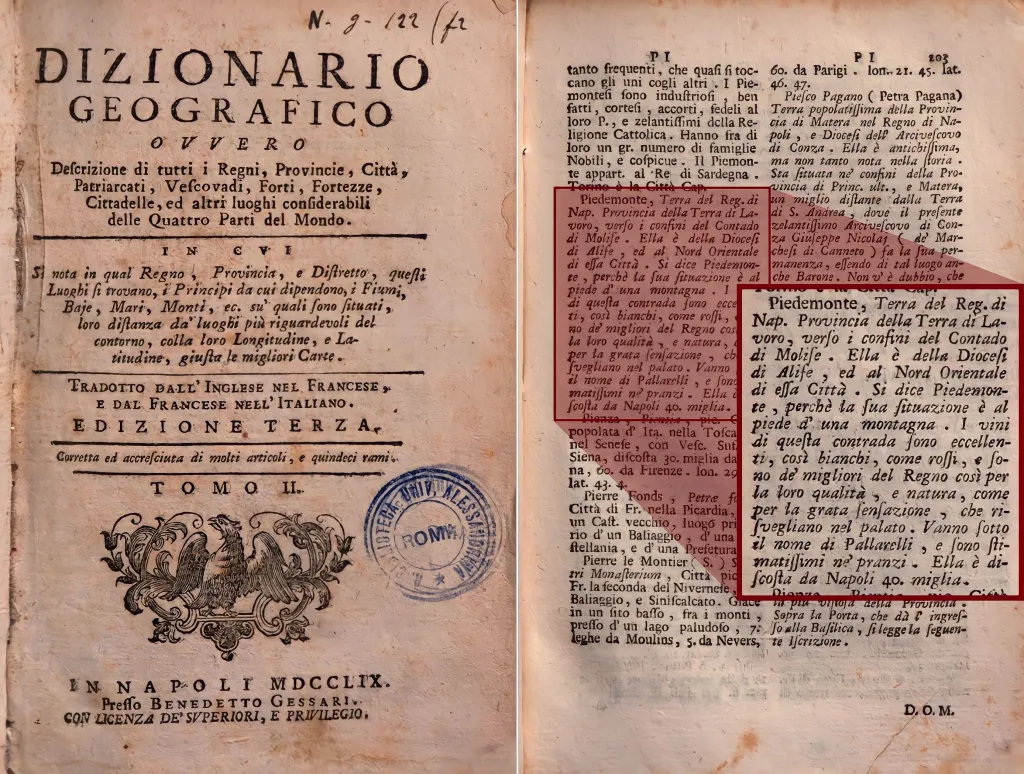

Al tempo di Ferdinando, questi vini erano detti “Pallarelli“, nome derivante dalla sfericità degli acini d’uva “Pallarella”, da cui erano ottenuti, e la denominazione originaria era “Piedimonte“, traendo il nome dalla località pedemontana del Matese in cui originavano, nella provincia di Terra di Lavoro, che nel Dizionario geografico portatile, una pubblicazione veneta del 1757, era elogiata esattamente per il suo superior vino:

“Piedemonte, […] I vini di questa contrada sono eccellenti, così bianchi, come rossi, e sono de’ migliori del Regno così per la loro qualità, e natura, come per la grata sensazione, che risvegliano nel palato. Vanno sotto il nome di Pallarelli, e sono stimatissimi ne’ pranzi. […]”

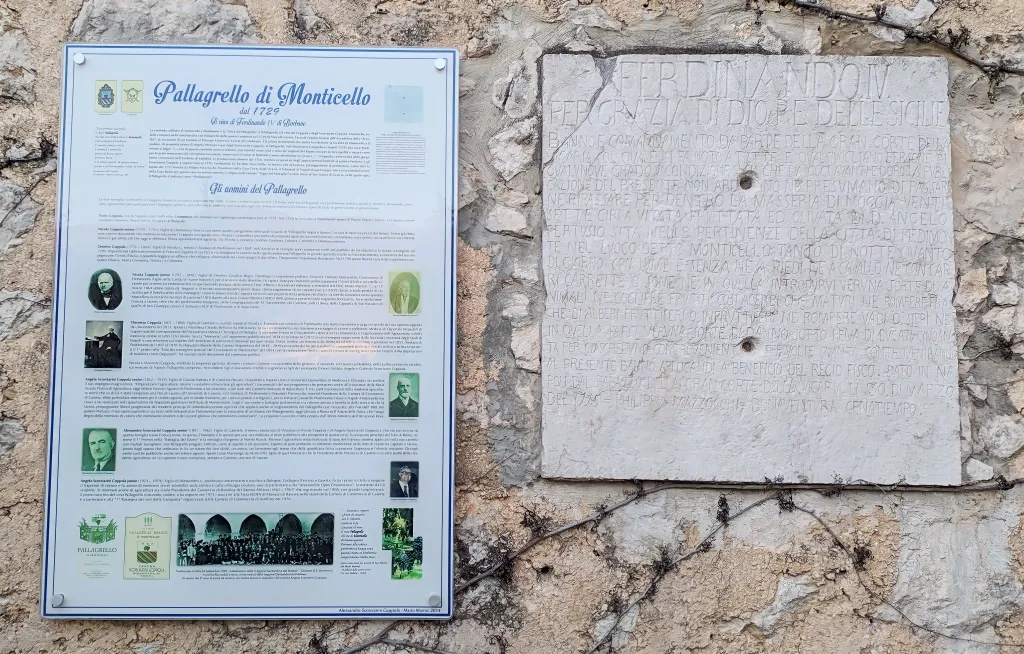

Il Re li aveva selezionati con fierezza, facendoli servire alla tavola reale e a quelle nobiliari insieme ai già rinomati francesi, e donandone bottiglie ai diplomatici e ai plenipotenziari stranieri. Nel 1775, fece addirittura apporre presso una prosperosa vigna di un’epigrafe recante un bando emesso dal tribunale di Napoli per impedire ai non autorizzati di attraversarla e sottrarre la preziosa uva Pallarella. L’epigrafe è ancora lì, in località Monticello, sulla via per il Matese (foto), a rinfrescare la memoria su quella che fu la gran tutela della Pallarella da parte di Re Ferdinando, attentissimo alle innovazioni in ambito tecnico-agronomico e attore protagonista di una grande rivoluzione agricola operata nel secondo Settecento, quando i vini campani erano considerati i migliori d’Italia, il Lacryma Christi godeva di gran fama e il Barolo delle Langhe neanche esisteva. Il pregiato piemontese sarebbe nato nel primo Ottocento, e lo avrebbe portato al successo Camillo Benso di Cavour, producendolo nel suo castello di Grinzane, paese di cui sarebbe stato sindaco dal 1832 al 1849, prima di andare a Torino e diventare ministro dell’agricoltura del Regno di Sardegna e poi primo ministro.

Oggi tocca alla Campania rincorrere, ma la riscoperta dei vini “Pallarelli” è un segnale di vivacità e di crescita dell’offerta, anche se i meritori sforzi non bastano per raggiungere le smisurate fortune internazionali del Prosecco veneto, il vino italiano più bevuto nel mondo, frutto di una monocoltura invasiva nei territori di origine, e nemmeno l’eccezionale notorietà mondiale del pregiato Barolo piemontese. Tocca al Taurasi DOCG irpino, tra i campani quello che invecchia più a lungo e meglio, fare da apripista alla rincorsa della Campania, la culla dei vini italiani, almeno alle non lontane vette qualitative. Poi si tratterà di fare buona comunicazione, perché è inaccettabile che, nonostante i sommelier italiani siano consapevoli dell’ottima qualità dei vini campani e della loro crescita qualitativa negli ultimi dieci anni, un consumatore italiano su due non li conosce.

La storia del vino, dai Greci a oggi, la leggete su Napoli svelata (Angelo Forgione, Magenes, 2022).

Alle origini oscure della “carbonara”, quasi-romana con radice napoletana (?)

Angelo Forgione — Guanciale, uova, Pecorino e pepe. Sono gli unici ingredienti ammessi dalla ricetta canonica e definitiva della carbonara, tipico piatto italiano nel mondo, che non è sempre stato preparato così. Le sue origini sono assolutamente incerte e totalmente irrintracciabili, e vi ruotano intorno diverse ipotesi e tradizioni.

L’epifania del nome avviene nel 1949 nel film Yvonne la Nuit, in cui Totò interpreta il suo primo ruolo drammatico. Nel corso della pellicola, in una trattoria di Trastevere, un cameriere comanda «coda alla vaccinara per due e spaghetti alla carbonara per tre».

L’epifania della ricetta, invece, avviene nel 1952, non in Italia ma negli Stati Uniti, sulla guida illustrata dei ristoranti di un distretto di Chicago scritta da Patricia Brontè dal titolo Vittles and vice: An extraordinary guide to what’s cooking on Chicago’s Near North Side” Il libro descrive diversi locali tra i quali anche il ristorante “Armando’s” in cui si serve la carbonara. I proprietari, Pietro Lencioni e Armando Lorenzini, sono di origine italiana e dettano la ricetta lasciando anche qualche termine italiano. Gli ingredienti sono quelli che domineranno la preparazione per diversi anni: taglierini all’uovo, uova, pancetta e Parmigiano.

La prima ricetta pubblicata in Italia risale all’agosto del 1954, sulla rivista La Cucina italiana. Tra gli ingredienti sono elencati la pancetta, il Gruviera e l’aglio, oltre alle solite uova e al pepe, e si indica di cuocere gli spaghetti e poi di ripassare tutto in padella fino a che “le uova si saranno un poco rapprese”.

Un anno dopo, la carbonara entra per la prima volta in un ricettario vero e proprio, La signora in cucina di Felix Dessì, e in una versione più simile a quella odierna, con la presenza di uova, pepe, Parmigiano (“ma se si preferisce il piccante, un buon pecorino lo può sostituire”) e pancetta.

Pecorino e Gruviera sono licenze rispetto al Parmigiano, e per molto tempo si lascerà la libertà di scegliere tra pancetta, prosciutto o coppa, mica guanciale, che entrerà tra gli ingredienti solo nel 1960, in una ricetta di Luigi Carnacina, che aggiungerà la panna liquida per rendere più cremosa e avvolgente la preparazione.

Altri ingredienti trovano spazio nelle diverse ricette, come vino, cipolla, prezzemolo, peperone e peperoncino. Insomma, le uniche certezze sono le uova e il pepe.

La definizione della ricetta contemporanea, ormai classica, anche se classica non è mai stata, si concretizza solo negli anni ‘90, quando nessuno la considera una ricetta romana. Livio Jannattoni, un’autorità in materia culinaria, nel suo ricettario La cucina romana e del Lazio del 1991, propone un capitolo di piatti adottati dalla cucina romana il cui titolo non lascia spazio ai fraintendimenti: Spaghetti alla carbonara e altre pastasciutte quasi-romane. Vi inserisce i piatti che “hanno quasi maturato un diritto provvisorio di cittadinanza romano-laziale”.

Acquisito lentamente alla cucina romana, il piatto sostituisce il Parmigiano con il locale Pecorino. Velocemente, guadagna un posto tra i più tipici d’Italia senza avere origini certe, e diviene nel tempo oggetto di discussione sulla sua incertissima genesi. Oggi, la tradizione popolare attribuisce la ricetta alla presenza dei soldati “alleati” angloamericani in Italia, a Roma o forse a Napoli, durante gli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale, con le loro “razioni k” fatte di uovo liofilizzato e bacon, sposate alla pasta italiana e al formaggio.

Cosa sia successo prima della comparsa del nome del piatto e poi della sua ricetta è un mistero.

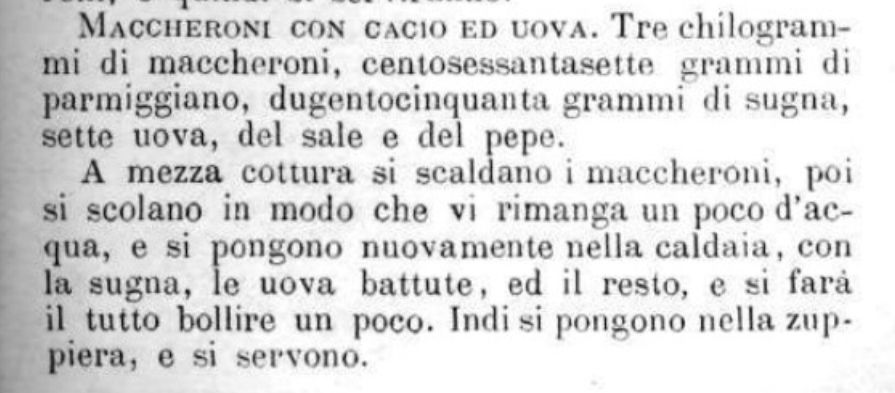

Certamente la carbonara ha come suo antesignano un piatto descritto nel trattato ottocentesco di cucina napoletana Il principe dei cuochi di Francesco Palma. La ricetta, pubblicata nel 1881, è quella dei Maccheroni con cacio ed uova, che indica il condimento della pasta con un mix di uova, formaggio Parmigiano (come da prime ricette del dopoguerra), strutto, sale e pepe, da rapprendere sul fornello con un po’ d’acqua di cottura. Manca il guanciale, o comunque la pancetta delle preparazioni spuntate a metà Novecento, ingrediente suino non tipicamente napoletano ma piuttosto dell’area appenninica abruzzese. Non manca però il grasso animale a dare sapore, lo strutto, che oggi non si usa più ed è surrogato da quello che si ottiene per colatura a caldo del guanciale.

Che sia stato proprio un’aggiunta abruzzese, o comunque appenninica, a completare la ricetta sul retaggio della gricia (guanciale, strutto, formaggio Pecorino amatriciano e pepe)? Non è da escludere, visto che il piatto diventa romano come l’Amatriciana, nata sui monti abruzzesi della Laga aggiungendo alla stessa gricia il pomodoro e la pasta ricevuta da Napoli, del cui regno facevano parte gli amatriciani in tempi preunitari. Questi (abruzzesi fino al 1927, per poi essere assegnati alla nascente provincia laziale di Rieti) si stabilirono a Roma nel secondo Ottocento per vendere i prodotti della loro terra colpita dalla crisi della pastorizia.

Dunque, non è poi così peregrino ipotizzare che la carbonara possa essere nata da una traiettoria culinaria che va da Napoli a Roma, con l’appennino laziale-abruzzese a fare da sponda. Evoluta fino alla versione contemporanea, quella con uova, pepe, Pecorino e guanciale che a cambiarla si commettere sacrilegio. Neanche fosse una ricetta plurisecolare.

Se dici Napoli

Parte la nuova stagione del Napoli, e parte anche “Se dici Napoli“, il nuovo programma televisivo post-partita dei Campione d’Italia (esclusi quelli della domenica sera) per approfondirne risultati e prestazioni. In onda su Otto Channel, Canale 16 in Campania, ma visibile dappertutto in streaming (www.ottochannel.tv/diretta-live) e pagine facebook.

Alla conduzione, Arturo Minervini. In studio, analisi di Angelo Forgione e Maurizio Zaccone. Al touch, per interagire con il pubblico sui social, Eugenia Saporito. Voci partenopee per commentare i risultati e le prestazioni degli Azzurri.

Segui la napoletanità. Quest’anno, “se dici Napoli”… dici Canale 16 del digitale terrestre in Campania.

Juventini di Napoli e tifosi napoletani: una difficile convivenza in una città di forte identità

Angelo Forgione — “Juventini disturbati”. Una mia definizione del 2017 proferita dopo una delle tante incursioni vuote degli juventini di Napoli in una trasmissione televisiva locale dedicata al Napoli e alla cultura napoletana, ripescata strumentalmente dai tifosi bianconeri in questo periodo per loro difficile, diventa l’occasione per un ben più interessante dibattito tra me, Paolo De Paola e il conduttore Vincenzo Marangio (tre napoletani di nascita) sulla difficile convivenza tra juventini e napoletani a Napoli e dintorni e, soprattutto, sui diversi aspetti del tifo meridionale in genere.

Tratto da “Radio Bianconera” (TMWradio) del 5/12/22

Campania, la culla del vino italiano

L’articolo di seguito è un breve riassunto del capitolo “La terra dei vini” tratto da Napoli svelata (A. Forgione – Magenes 2022)

Angelo Forgione – Piemonte, Toscana e Veneto sono, dal secondo Novecento, le regioni leader del vino italiano di qualità, un simbolo del Penisola che vanta eccellenze crescenti anche al Sud e che ha di fatto le sue radici in Campania. Fu proprio qui, tra il VII-VI secolo avanti Cristo, che i Greci, influenzati in patria dai Fenici, iniziarono a impiantare la vitis vinifera orientale, la vite addomesticata poi diffusa nella Magna Grecia, di cui beneficiarono pure gli Etruschi, che pure sfruttavano la vite di tipo selvatico. Proprio la Campania settentrionale segnava di fatto il confine fra le due culture e il contatto significò anche la conoscenza dei vitigni, degli attrezzi e delle modalità di coltivazione dei più avanzati Greci, che a partire dalle colline dei Campi Flegrei trovarono nei territori vulcanici costieri un habitat favorevole per l’acidità e i profumi dei loro vini.

I Romani, ai quali la cultura del vino era stata trasmessa dagli Etruschi, fecero tesoro delle superiori uve e tecniche greche e svilupparono enormemente la loro vitivinicoltura, producendo vini flegrei, vesuviani e più ampiamente campani, i più pregiati dell’Italia antica, inviati nei paesi del Mediterraneo e in Gallia, a partire dal rinomato Falerno. Solo nell’antica città di Pompeii esistevano circa duecento tabernae vinariae, e quasi tutte le ville rinvenute negli scavi appartenevano a famiglie impegnate nel settore vinicolo, proprietarie di vigneti in città e sulle pendici del Vesuvio.

In epoca medievale, il porto di Napoli fu un autentico scalo del vino, centro di raccolta e diffusione di prodotti vesuviani, flegrei, sorrentini e amalfitani, imbarcati su navi catalane e genovesi per raggiungere tutti i mercati esteri. Di quelli napoletani e delle costiere campane, di radice greca e latina, era consolidata la presenza nelle città del Mediterraneo, dove erano stabilite equivalenze della “Botte di mena”, l’unità di misura standard di carico di quanto a Napoli arrivava e partiva, anche detta “misura di Napoli”.

Nel 1562, durante il Concilio di Trento, Papa Pio IV offrì ai cardinali presenti il rinomato Lacryma Christi del Vesuvio, eccellenza dei vini campani richiestissimi da letterati e artisti di ogni genere e provenienza che confluivano nella Napoli del Cinquecento, la più popolosa città della penisola italiana.

Leggendo Le Muse Napoletane, scritto dietro pseudonimo da Giovan Battista Basile, si apprende che nella frequentatissima Locanda del Cerriglio, taverna napoletana famosa in Europa, venivano serviti “cento sorte de vine da stordire”, tra cui “Asprinio”, “Lagrema” e “Falanghina”.

Nel 1833 nacque a Napoli la prima azienda italiana per il miglioramento dei vini, la Compagnia Enologica Industriale, istituita privatamente con sovrana approvazione borbonica per il miglioramento della vinificazione dell’intero Regno e per favorire il commercio interno e l’esportazione, così da emancipare le Due Sicilie dalla passività straniera. Da lì i vini campani e meridionali in genere iniziarono, per primi, a fare concorrenza ai francesi.

Alla vigilia dell’unità d’Italia, nel 1854, sul volume Studii di Statistica etnografica, civile, agraria, industriale e marittima sull’Italia, pubblicato a Torino, circa i prodotti chimici, era evidenziato che i più squisiti vini d’Italia erano del Piemonte, della Toscana, del Regno di Napoli, della provincia valtellinese e di quella friulana, e che “[…] Napoli è sopra le altre parti di Italia privilegiata per l’eccellente qualità delle sue uve; e tutti conoscono la bontà dei vini del Vesuvio, di Miseno, di Procida, di Capri. […]” .

Nel 1875, Giuseppe Frojo, il principale ampelografo italiano e componente del Comitato ampelografico ministeriale del Regno d’Italia, analizzò lo stato dell’arte dell’industria vinicola nazionale ne Il presente e l’avvenire dei vini d’Italia, mappando l’enografia italiana con descrizione delle regioni vinicole e dei loro prodotti. Attenzione speciale fu riservata alla provincia di Napoli, l’unica meritevole di una sezione dedicata “per l’eccezionalità delle sue terre sconvolte da antichi e nuovi vulcani, e per la vetusta fama dei vini”:

“Se più a lungo mi sono fermato a parlare dei vini della provincia di Napoli, vi sono stato forzato dalla considerazione che questa piccola provincia ha terre tanto diverse, sia per natura come per esposizione, ed in conseguenza vi si producono vini anche tra loro diversissimi. Terreni vulcanici antichi, come quelli di Pozzuoli e d’Ischia, terreni vulcanici moderni, come quelli del Vesuvio; terreni calcarei come quelli di Gragnano, Sorrento e Capri; qua e là tufi vulcanici, e poi isole, promontori, monti e colline. Uve diverse in ciascuna plaga; è difficile, ripeto, trovare altrove, ristrette in tanto poco spazio, condizioni di suolo così variabili”.

I vini migliori della provincia partenopea erano segnalati alle pendici del Vesuvio, e precisamente sulla “parte volta a mezzogiorno verso Resina e Torre del Greco”, zona di vino rosso che “per molti caratteri, cioè pel sapore secco e pel colore rosso arancio che acquista, può gareggiare coi migliori vini di Bordò e vincerli pure”. Della stessa zona anche la punta di diamante tra i vini italiani, “il famoso Lacrima Cristi bianco, vino tanto stimato all’estero per la sua finezza e pel suo aroma dovuto all’uva Greca”, quella che aveva dato il nome a Torre del Greco, l’antica Turris Octava, distante otto miglia da Napoli. Altre raccomandazioni erano per gli stimati vini di Capri e per il prodotto di Gragnano, “eccellente vino rosso, molto profumato che invecchiando si assomiglia al vino Boucholais”, ma che purtroppo nessuno faceva invecchiare, lasciandolo inespresso e limitato al consumo comune.

Il Lacryma Christidel Vesuvio seguì gli emigranti italiani nelle Americhe insieme ai migliori vini napoletani. A fine Ottocento, nei ristoranti di New York, oltre ai più accessibili rossi Capri e Gragnano, figurava tra le bottiglie più costose proprio il particolarmente apprezzato Lacryma Christi bianco.

Su Rivista politica e letteraria del 1 luglio 1898, relativamente all’Esposizione di viticoltura, enologia ed industrie affini in Asti, si leggeva che il Lacryma Christi e i vini siciliani erano “i veri diamanti della corona enologica dell’Italia”.

Nel periodo della Grande guerra (1915-18), i meridionali furono massicciamente reclutati al fronte e svuotarono le campagne. Dopo la Seconda guerra mondiale, durante il ventennio Cinquanta-Sessanta, l’abbandono delle terre coltivate al Sud proseguì con l’ingrossamento dei flussi migratori in direzioni delle ricostruite industrie del Nord. Le regioni meridionali si ridussero alla fornitura di vino da taglio da destinare al Nord per irrobustire alcuni vini settentrionali in grande crescita, e la Campania andò via via scivolando fuori dall’élite produttiva.

Solo nell’ultimo decennio del Novecento una nuova politica di valorizzazione del vino italiano ha risollevato le sorti delle tantissime uve autoctone di ogni regione, riattivando la valorizzazione dei pregiati vitigni meridionali di Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise e, ovviamente, Campania. Il Lacryma Christi continua a godere di una discreta richiesta internazionale, per paradosso più che in Italia, ma è ben distante dalla fama di un tempo. Il faro del Sud è oggi il pregiato Taurasi irpino, eccellenza di una regione ricca di autoctonia e che conta altri tre DOCG (Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Aglianico del Taburno), a testimonianza della centralità dei polmoni vitivinicoli di Sannio e Irpinia, cresciuti nel secondo Novecento fino a diventare i principali enodistretti campani, ai quali si accodano quelli della Costiera Amalfitana e del Cilento per la provincia di Salerno, del Litorale Domizio, dell’Alto Casertano e dell’Aversano per quella di Caserta e, per quella di Napoli, dell’area Vesuviana, dei Campi Flegrei, dell’area sorrentina e delle isole di Ischia e Capri. Una regione leader dei bianchi ma che ha ampi margini di crescita anche sui rossi e rosè. Una terra in cui il vino italiano, dai Greci ai Romani, ha le sue leggendarie origini.

Per approfondimenti: Napoli svelata (A. Forgione – Magenes 2022, capitolo “La terra del vino”)

A Procida per il CompraSud Festival

Appuntamento a Procida2022, sabato 23, per un escursus storico sull’alimentazione napoletana al CompraSud, la kermesse culturale ed enogastronomica di Procida Sud Festival che, partendo dalle eccellenze dell’Italia meridionale, abbraccia i Sud del mondo.

Ore 18, chiesa di Sant’Antonio da Padova, via IV novembre.

#LaCulturaNonIsola

Il Lacryma Christi del Vesuvio, per secoli il più famoso dei vini italici

Angelo Forgione – L’antichissimo Lacryma Christi del Vesuvio, uno dei vini italiani più antichi, figlio della Campania Felix, una terra che in epoca romana, partendo dal Falerno, rappresentava il meglio della produzione del mondo allora conosciuto. Ma il bianco e rosso Lacryma Christi, per secoli, è stato anche il vino italiano più famoso nel mondo, e fino al periodo delle guerre del Novecento.

I vini campani, siciliani e calabresi, erano avanti, per qualità, ai piemontesi, ai veneti e ai toscani.

Fu esattamente nella Napoli capitale borbonica che, nel 1833, nacque l’industria italiana del miglioramento dei vini. Nel 1854, sul volume Studii di Statistica etnografica, civile, agraria, industriale e marittima sull’Italia, pubblicato a Torino, circa i prodotti chimici, era così evidenziato:

“Napoli è sopra le altre parti di Italia privilegiata per l’eccellente qualità delle sue uve; e tutti conoscono la bontà dei vini del Vesuvio, di Miseno, di Procida, di Capri. (…) Sarebbe però necessario che si studiasse meglio la questione sul modo di potere rendere navigabili tutti i migliori vini del Regno, i quali poi insieme al Marsala ed al Lacryma Christi potrebbero facilmente surrogare negli splendidi conviti i più ricercati vini di Francia e di Spagna.”

A Unità compiuta, nelle esposizioni internazionali, a farsi onore erano soprattutto i vini campani, e ancora nel 1898, in Rivista politica e letteraria del 1 luglio 1898, relativamente all’Esposizione di Viticoltura, enologia ed industrie affini in Asti, si leggeva:

“I vini siciliani sono, con il Lacryma-Christi, i veri diamanti della corona enologica dell’Italia.”

Qualcosa è successo dopo, e attiene alla Questione meridionale. Cosa? Lo racconto dettagliatamente e documentatamente in Napoli svelata, senza omettere di evidenziare la rincorsa dei vini meridionali e il loro progresso qualitativo con cui si sta riducendo sempre più il vantaggio dei vini settentrionali acquisito nel Novecento. Ottenute dai vitigni autoctoni di Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Sardegna, le bottiglie del Sud guadagnano sempre più gradimento nel mondo.

E se in epoca romana il meglio dei vini era prodotto in Campania, oggi si fa strada un’eredità importante incarnata dal pregiatissimo irpino di Taurasi da nobile e longeva vite aglianica, quello che tra i campani invecchia più a lungo e meglio.

Ci vediamo a maggio al complesso di San Domenico Maggiore, nel cuore di Napoli, per valorizzare la storia dei vini vesuviani, flegrei e e campani (info prossimamente), ma per ora, se vi piace la lettura e volete scoprire la questione meridionale del vino, aprite Napoli svelata.

Sintesi della presentazione di NAPOLI SVELATA a La Radiazza (Radio Marte) con Gianni Simioli.

Due chiacchiere con Mariù Adamo su NAPOLI SVELATA a MattinaLive, negli studi di Canale 8.