Angelo Forgione – I vini del Nord, nel secolo scorso, hanno beneficiato di un vantaggio enorme su quelli del Sud nelle preferenze degli appassionati. Eppure i vini italiani sono nati nel Meridione, in quella Magna Grecia dove, tra il VII-VI secolo a.C., furono introdotte la vitis vinifere madri di quelle che ancora oggi danno i vini che beviamo. L’Aglianico, per esempio, è greco già nel nome: “ellenikon”, latinizzato “ellenico” e poi divenuto “allianico” in epoca aragonese, da cui “aglianico” per effetto della pronuncia spagnola della doppia elle. La Falanghina è vite vinifera che sempre i Greci introdussero sulle colline degli oggi detti Campi Flegrei, legandole a dei pali piantati nel terreno su più file e schierati come fossero una falange d’assalto, la tipica “falangae” del mondo ellenistico, da cui il nome dell’uva bianca Falanghina.

Aglianico è anche il Taurasi, greco come il Greco di Tufo e il Fiano di Avellino, i DOCG irpini ai quali si affianca quello beneventano, l’Aglianico del Taburno, a fare della Campania una delle regioni del Vino d’eccellenza.

La prima zona di produzione del vino in Italia è con tutta probabilità proprio la Campania, dove i Greci si spinsero per trovare la fertilità vulcanica. Gli Etruschi, che pure coltivavano la vite di tipo selvatico nelle zone centrali d’Italia, a contatto con i Greci conobbero i nuovi vitigni di origine orientale e li incrociarono con le varietà locali.

Strabone, nel suo Rerum Geographicarum del 18 dopo Cristo, descrisse un Vesuvio cinto tutt’intorno da campi coltivati. Qualche anno dopo la tragica eruzione del 79, un epigramma di Marco Valerio Marziale chiarì che i fecondi terreni vesuviani, prima della tragedia, erano in gran parte coltivati a vite, e descrisse un Vesuvio un tempo verdeggiante di vigneti ombrosi le cui pregiate uve avevano fatto traboccare le tinozze, sostenendo romanticamente che Bacco aveva amato il vulcano più dei nativi colli di Nisa prima che tutto giacesse sommerso da fiamme e lapilli.

Anfore e affreschi di Pompei ed Ercolano ci dicono proprio che i Romani, facendo tesoro dei vini greci, svilupparono enormemente la vitivinicoltura in Campania Felix, producendo vini flegrei, vesuviani, sorrentini e più ampiamente campani, i più pregiati dell’Italia antica. Su tutti il Falernum (Falerno), “il vino degli imperatori”. Tra i tanti, bevevano anche il Trifolinum, un vino prodotto probabilmente sul colle che sovrastava Neapolis, ovvero l’attuale Vomero. Lo si evince leggendo Marziale e, più avanti, lo storico Scipione Mazzella nella Descrittione del Regno di Napoli scritta nel 1586, in cui si apprende che Trifolino (da trifoglio) era chiamato il monte dove nel Trecento fu costruita la Certosa di San Martino, volgarmente detto monte di Sant’Hermo (cioè di Sant’Erasmo), da cui San’Elmo.

Proprio osservando l’attuale Vomero, o monte Trifolino/Sant’Hermo, si può notare che una porzione di parete collinare è rimasta intatta. Si tratta dell’antica Vigna dei monaci di San Martino, immediatamente ai piedi della Certosa, nata insieme alla Certosa stessa nel Trecento, salvata dall’aggressione edilizia nei secoli a seguire e dichiarata Monumento nazionale italiano nel dicembre del 2010. Un vero e proprio territorio agricolo urbano coltivato a vite con una vista mozzafiato sul Golfo e sul Vesuvio. Da quel pezzo incontaminato di Napoli vengono fuori litri di vini autoctoni, tra cui la Falanghina, l’Aglianico, il Piedirosso e il Catalanesca, un bianco molto gradito nella Napoli aragonese, originariamente fatto con le uve catalane, portate dalla Catalogna a Napoli alla metà del Quattrocento e piantate sulle vulcaniche pendici vesuviane del Monte Somma per volontà di Alfonso V d’Aragona, il sovrano che nel 1442 trasferì la capitale mediterranea dell’impero catalano-aragonese da Barcellona a Napoli.

Proprio osservando l’attuale Vomero, o monte Trifolino/Sant’Hermo, si può notare che una porzione di parete collinare è rimasta intatta. Si tratta dell’antica Vigna dei monaci di San Martino, immediatamente ai piedi della Certosa, nata insieme alla Certosa stessa nel Trecento, salvata dall’aggressione edilizia nei secoli a seguire e dichiarata Monumento nazionale italiano nel dicembre del 2010. Un vero e proprio territorio agricolo urbano coltivato a vite con una vista mozzafiato sul Golfo e sul Vesuvio. Da quel pezzo incontaminato di Napoli vengono fuori litri di vini autoctoni, tra cui la Falanghina, l’Aglianico, il Piedirosso e il Catalanesca, un bianco molto gradito nella Napoli aragonese, originariamente fatto con le uve catalane, portate dalla Catalogna a Napoli alla metà del Quattrocento e piantate sulle vulcaniche pendici vesuviane del Monte Somma per volontà di Alfonso V d’Aragona, il sovrano che nel 1442 trasferì la capitale mediterranea dell’impero catalano-aragonese da Barcellona a Napoli.

Pezzi che parlano dell’antichissimo rapporto di Napoli con il vino a chi è più attento. Già, perché sono davvero in pochissimi, napoletani compresi, a sapere che la città di Napoli, dopo Vienna, è quella con più terreni coltivati a vite in Europa. Un primato a cui non ci si crederebbe, eppure la Napoli di oggi, un milione di persone accalcate, conserva ancora parte dei suoi antichi vigneti e li protegge nei suoi quartieri. La collina del Vomero e il declivio di Posillipo che degradano dolcemente verso il mare e sui Campi Flegrei, il cratere spento degli Astroni ad Agnano, il Maioriello di Capodimonte, i Camaldoli, Chiaiano e altri fazzoletti di città nascondono piccoli vigneti metropolitani, preziosi appezzamenti verdi, macchie più o meno grandi di eroici filari tra le costruzioni che colorano il paesaggio e ne diventano parte integrante. Un patrimonio salvato dall’estinzione di cui si parla poco e niente, ma che esiste in silenzio e resiste al trascorrere dei secoli. Una particolarità che conserva a sua volta un unicum napoletano molto apprezzato da enologi ed amanti del vino. Napoli, ma anche la sua provincia, presidiate dal Vesuvio e dai vulcani dei Campi Flegrei, costituiscono infatti uno dei pochi territori al mondo a preservare il tipo di coltivazione “a piede franco”, patrimonio genetico originario della vite europea, ossia la coltura senza l’impiego della vite americana come portainnesto. I filari napoletani di oggi sono davvero eredi diretti delle prime piante portate dai Greci in Campania, una rarità dovuta alla conformazione vulcanica del terreno sabbioso, caratteristica che da una parte rende il lavoro più difficile ma dall’altra ha consentito ai vigneti partenopei di tenere lontana l’aggressione parassitaria, quindi di preservare la biodiversità vegetale, la purezza dei vitigni e una maggiore concentrazione di profumi nelle uve, con sentori di mineralità e sapidità che rendono i vini di Napoli tipici e differenti, impossibili da produrre in altre zone del mondo.

Pezzi che parlano dell’antichissimo rapporto di Napoli con il vino a chi è più attento. Già, perché sono davvero in pochissimi, napoletani compresi, a sapere che la città di Napoli, dopo Vienna, è quella con più terreni coltivati a vite in Europa. Un primato a cui non ci si crederebbe, eppure la Napoli di oggi, un milione di persone accalcate, conserva ancora parte dei suoi antichi vigneti e li protegge nei suoi quartieri. La collina del Vomero e il declivio di Posillipo che degradano dolcemente verso il mare e sui Campi Flegrei, il cratere spento degli Astroni ad Agnano, il Maioriello di Capodimonte, i Camaldoli, Chiaiano e altri fazzoletti di città nascondono piccoli vigneti metropolitani, preziosi appezzamenti verdi, macchie più o meno grandi di eroici filari tra le costruzioni che colorano il paesaggio e ne diventano parte integrante. Un patrimonio salvato dall’estinzione di cui si parla poco e niente, ma che esiste in silenzio e resiste al trascorrere dei secoli. Una particolarità che conserva a sua volta un unicum napoletano molto apprezzato da enologi ed amanti del vino. Napoli, ma anche la sua provincia, presidiate dal Vesuvio e dai vulcani dei Campi Flegrei, costituiscono infatti uno dei pochi territori al mondo a preservare il tipo di coltivazione “a piede franco”, patrimonio genetico originario della vite europea, ossia la coltura senza l’impiego della vite americana come portainnesto. I filari napoletani di oggi sono davvero eredi diretti delle prime piante portate dai Greci in Campania, una rarità dovuta alla conformazione vulcanica del terreno sabbioso, caratteristica che da una parte rende il lavoro più difficile ma dall’altra ha consentito ai vigneti partenopei di tenere lontana l’aggressione parassitaria, quindi di preservare la biodiversità vegetale, la purezza dei vitigni e una maggiore concentrazione di profumi nelle uve, con sentori di mineralità e sapidità che rendono i vini di Napoli tipici e differenti, impossibili da produrre in altre zone del mondo.

Non solo a beneficio degli amanti del vino, è utile evidenziare che a Napoli, nella prima metà dell’Ottocento, fu istituita la Compagnia Enologica Industriale per il miglioramento della vinificazione del Regno delle Due Sicilie, il primo esempio di associazionismo applicato al perfezionamento dei vini attraverso l’approfondimento dell’enologia. I giornali italiani ne riportarono i successi ottenuti in pochi anni attraverso le sperimentazioni compiute nella fornitissima cantina nella zona di Piedigrotta, diffondendo in Toscana, in Lombardia, in Veneto e un po’ ovunque il desiderio di creare altre aggregazioni simili. La Società Enologica Lombardo-Veneta, costituita a Milano nel 1838, fu iniziativa di alcuni impresari locali decisi a fondare – si leggeva nell’atto costitutivo – “una Ditta enologica sulle basi della Compagnia delle Due Sicilie creata in Napoli, ove l’industria vinaria ha fatto tali progressi, di aver potuto emancipare quel regno dalla passività estera, e metterlo in grado di far concorrenza colla Francia nella esportazione”.

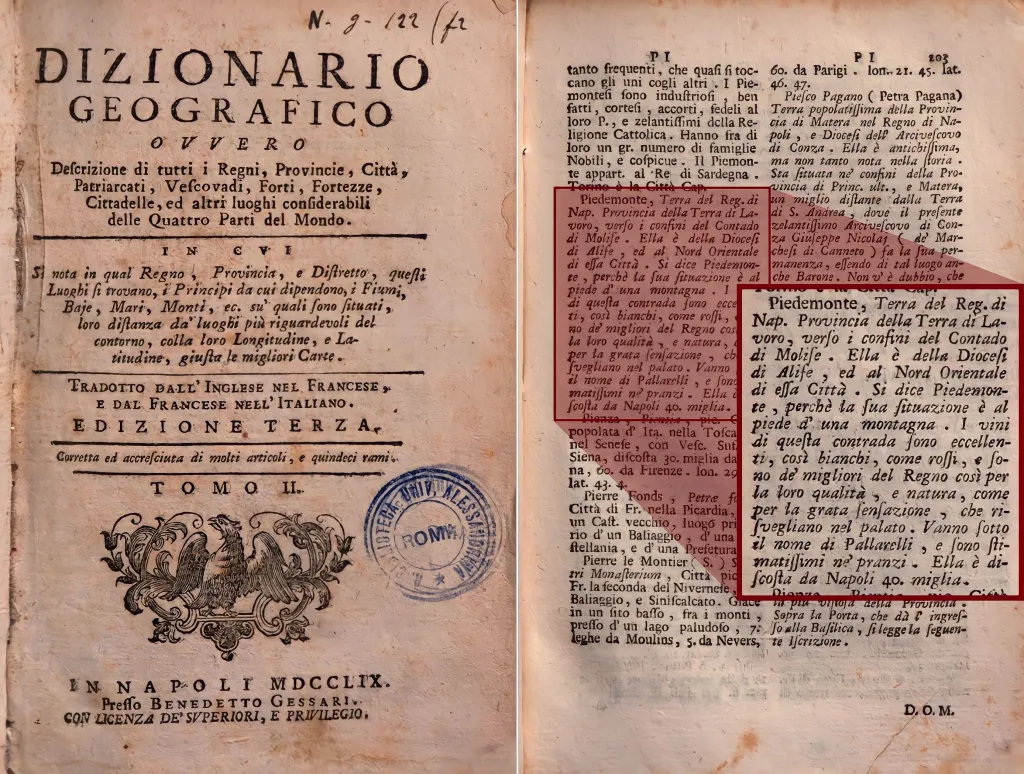

Con la regressione postunitaria causata dalle politiche filosettentrionali del Regno d’Italia i vini del Sud persero appeal. La decadenza sociale e politica di fine Ottocento, l’abbandono delle campagne meridionali, il contemporaneo sviluppo industriale dell’enologia piemontese e toscana, nonché l’aggressione della fillossera, causarono enorme danno alla produzione enologica del Sud, destinata ad essere terra di vini sfusi da taglio per equilibrare e irrobustire i vini settentrionali ma anche francesi. Mentre il vino dei Borbone, il Piedimonte, spariva, il vino dei Savoia, il Barolo, diventava “il Re dei vini”.

Oggi il Piedimonte è tornato in auge, riscoperto da un ventennio e ben rilanciato fino a rendere la sua versione contemporanea, il Pallagrello, un vino di buona tendenza. È uno dei tanti segnali della riscossa dei vini meridionali, che guadagnano sempre più posizioni nel gradimento del pubblico e nell’esportazioni. La Campania contribuisce alla crescita con l’eccellenza DOCG dei grandi vini irpini e beneventani, ai quali si aggiungono i vini DOC della provincia di Napoli, dell’area vesuviana, di Capri e Ischia, del Litorale Domizio, dell’Alto Casertano, dell’Aversano, della Costiera Amalfitana e del Cilento. Una regione culla del vino che, insieme alla Sicilia, alla Puglia, alla Basilicata e alla Calabria, ha rialzato la testa e la qualità delle sue bottiglie, con tutti il carico di storia che si portano dentro.

Pezzi che parlano dell’antichissimo rapporto di Napoli con il vino a chi è più attento. Già, perché sono davvero in pochissimi, napoletani compresi, a sapere che la città di Napoli, dopo Vienna, è quella con più terreni coltivati a vite in Europa. Un primato a cui non ci si crederebbe, eppure la Napoli di oggi, un milione di persone accalcate, conserva ancora parte dei suoi antichi vigneti e li protegge nei suoi quartieri. La collina del Vomero e il declivio di Posillipo che degradano dolcemente verso il mare e sui Campi Flegrei, il cratere spento degli Astroni ad Agnano, il Maioriello di Capodimonte, i Camaldoli, Chiaiano e altri fazzoletti di città nascondono piccoli vigneti metropolitani, preziosi appezzamenti verdi, macchie più o meno grandi di eroici filari tra le costruzioni che colorano il paesaggio e ne diventano parte integrante. Un patrimonio salvato dall’estinzione di cui si parla poco e niente, ma che esiste in silenzio e resiste al trascorrere dei secoli. Una particolarità che conserva a sua volta un unicum napoletano molto apprezzato da enologi ed amanti del vino. Napoli, ma anche la sua provincia, presidiate dal Vesuvio e dai vulcani dei Campi Flegrei, costituiscono infatti uno dei pochi territori al mondo a preservare il tipo di coltivazione “a piede franco”, patrimonio genetico originario della vite europea, ossia la coltura senza l’impiego della vite americana come portainnesto. I filari napoletani di oggi sono davvero eredi diretti delle prime piante portate dai Greci in Campania, una rarità dovuta alla conformazione vulcanica del terreno sabbioso, caratteristica che da una parte rende il lavoro più difficile ma dall’altra ha consentito ai vigneti partenopei di tenere lontana l’aggressione parassitaria, quindi di preservare la biodiversità vegetale, la purezza dei vitigni e una maggiore concentrazione di profumi nelle uve, con sentori di mineralità e sapidità che rendono i vini di Napoli tipici e differenti, impossibili da produrre in altre zone del mondo.

Pezzi che parlano dell’antichissimo rapporto di Napoli con il vino a chi è più attento. Già, perché sono davvero in pochissimi, napoletani compresi, a sapere che la città di Napoli, dopo Vienna, è quella con più terreni coltivati a vite in Europa. Un primato a cui non ci si crederebbe, eppure la Napoli di oggi, un milione di persone accalcate, conserva ancora parte dei suoi antichi vigneti e li protegge nei suoi quartieri. La collina del Vomero e il declivio di Posillipo che degradano dolcemente verso il mare e sui Campi Flegrei, il cratere spento degli Astroni ad Agnano, il Maioriello di Capodimonte, i Camaldoli, Chiaiano e altri fazzoletti di città nascondono piccoli vigneti metropolitani, preziosi appezzamenti verdi, macchie più o meno grandi di eroici filari tra le costruzioni che colorano il paesaggio e ne diventano parte integrante. Un patrimonio salvato dall’estinzione di cui si parla poco e niente, ma che esiste in silenzio e resiste al trascorrere dei secoli. Una particolarità che conserva a sua volta un unicum napoletano molto apprezzato da enologi ed amanti del vino. Napoli, ma anche la sua provincia, presidiate dal Vesuvio e dai vulcani dei Campi Flegrei, costituiscono infatti uno dei pochi territori al mondo a preservare il tipo di coltivazione “a piede franco”, patrimonio genetico originario della vite europea, ossia la coltura senza l’impiego della vite americana come portainnesto. I filari napoletani di oggi sono davvero eredi diretti delle prime piante portate dai Greci in Campania, una rarità dovuta alla conformazione vulcanica del terreno sabbioso, caratteristica che da una parte rende il lavoro più difficile ma dall’altra ha consentito ai vigneti partenopei di tenere lontana l’aggressione parassitaria, quindi di preservare la biodiversità vegetale, la purezza dei vitigni e una maggiore concentrazione di profumi nelle uve, con sentori di mineralità e sapidità che rendono i vini di Napoli tipici e differenti, impossibili da produrre in altre zone del mondo.