Angelo Forgione — Una piazza di Napoli tra le più belle è dedicata a Dante Alighieri, padre della lingua italiana, che all’ombra del Vesuvio si sarebbe recato in due occasioni, alla fine del Duecento. È da ritenersi fondata la tesi avanzata da accreditati studiosi secondo cui sarebbe stato inviato come ambasciatore da Carlo II d’Angiò, che lo ricevette al Maschio Angioino. Il poeta fiorentino ne approfittò per visitare le biblioteche partenopee e le principali chiese, tra cui Sant’Eligio, San Lorenzo Maggiore e San Domenico Maggiore, dove si fermò a dissertare di storia e filosofia con i frati.

Un statua lo ritrae oggi nella piazza immediatamente fuori le mura della Neapolis greco-romana. Un tributo a colui che nella Divina Commedia veniva guidato dal “napoletano” Virgilio, ritrovandosi, nel mezzo del cammin di vita, in una selva oscura, forse quella attorno al Lago d’Averno, ipotetica porta d’accesso all’Inferno.

Ma il vero motivo di quella bella statua sta nella cancellazione dell’identità napoletana messa in atto immediatamente dopo l’unità d’Italia, ed è presto chiarito.

In principio, il luogo fu “il Mercatello“, area di commercio distinta nel nome dalla più grande piazza Mercato.

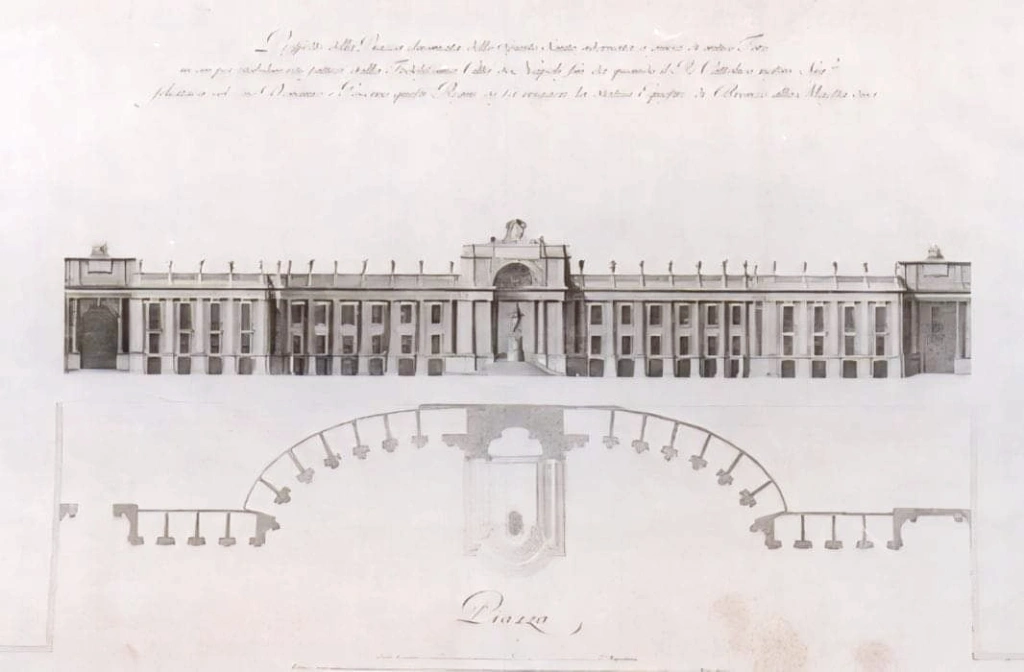

A metà Settecento fu realizzata l’esedra del Foro Carolino, firmato da Luigi Vanvitelli, per celebrare Carlo di Borbone, con le statue rappresentanti le virtù del Re e con una monumento equestre dello stesso da realizzarsi nella nicchia centrale (oggi ingresso del Convitto Vittorio Emanuele), solo abbozzata e distrutta dai rivoltosi nel 1799.

Per sovrapporre un significato unitarista a una piazza borbonica, fatto il Regno d’Italia, si mise in moto la Massoneria, potere affermato dal Risorgimento. La figura di Dante era stata riportata in auge dalla cultura risorgimentale, e la fortuna del poeta diventò notevolissima per la sempre più larga identificazione in lui in quanto simbolo dell’unità nazionale. Nel 1862 fu il patriota napoletano Luigi Settembrini, maestro della Loggia massonica Libbia d’oro, a costituire la “Società Dantesca Promotrice di un Monumento a Dante in Napoli”, in vista dei seicento anni dalla nascita del Sommo Poeta, che sarebbero caduti nel 1865. Gli scultori Tito Angelini e Tommaso Solari si offrirono per progettare e realizzare gratuitamente l’esecuzione del monumento, mentre la società dantesca si sarebbe fatta carico delle sole spese dei materiali.

Nel 1863 fu lanciata una “Sottoscrizione per un Monumento al F.. Dante Allighieri in Napoli” per iniziativa del giovane intellettuale napoletano Vittorio Imbriani, segretario della stessa Libbia d’oro. Nell’appello rivolto alle altre logge massoniche italiane, Imbriani affermò il chiaro intento simbolico:

“[…] Come i Longobardi infiggevano una lancia nel suolo conquistato, e noi così vorremmo innalzare un Monumento a Dante, quasi segno della presa di possesso di queste provincie da parte dell’Idea unitaria […].“

Dante, padre della lingua nazionale, doveva dunque significare uno dei simboli della conquista del da poco tramontato Regno delle Due Sicilie. La realizzazione dell’opera fu piuttosto travagliata per mancanza di fondi e per una consistente lievitazione dei costi, e vide compimento solo il 10 maggio del 1871, tre mesi dopo la proclamazione di Roma capitale, da poco sottratta al Papa. Chiusura dei lavori grazie all’allora sindaco di Napoli, il patriota Paolo Emilio Imbriani, padre di Vittorio e amico di Settembrini, che fece accollare tutte le spese al Municipio. La statua di Dante, collocata nei pressi della nicchia dell’esedra (oggi avanzata a fronte strada), fu inaugurata il 14 luglio ’71, pur rimandando la realizzazione dell’iscrizione da apporvi.

E dalla piazza che la ospitò partiva via Roma, odonimo dato alla storica via Toledo dallo stesso sindaco Paolo Emilio Imbriani, artefice di una scelta assai impopolare sancita otto mesi prima per celebrare la Breccia di Porta Pia. Dopo 334 anni, anche la strada aperta dal viceré don Pedro di Toledo era stata privata della sua identità. Era divampato un accesissimo dibattito, con gran parte degli intellettuali locali assolutamente contrari al cambio di odonimo, imposto con la forza, addirittura facendo piantonare le nuove targhe dalle guardie armate, ed era persino nata una filastrocca contro il sindaco:

“Un detto antico, e proverbio si noma, dice: tutte le vie menano a Roma. Imbriani, la tua molto diversa, non mena a Roma ma mena ad Aversa”.

Ad Aversa si trovava lo storico primo manicomio d’Italia, e dovette considerare matto l’Imbriani pure il suo successore, Luigi de Monte, che non volle concedere ulteriori finanziamenti per completare il monumento a Dante. Il progetto dell’iscrizione venne ripreso soltanto negli anni Trenta del 900, e il 26 giugno del 1932, con una solenne cerimonia, venne inaugurata l’epigrafe “All’unità d’Italia raffigurata in Dante Alighieri 1862-71”.

I napoletani continuavano a chiamare “Toledo” la via Roma. Fecero giusto in tempo quelli del dopoguerra ad essere educati a nominarla con l’odonimo capitolino, ma nel 1980 la commissione toponomastica dell’amministrazione Valenzi decise opportunamente di restituire alla storica strada il suo antico nome e la sua identità. Dopo 110 anni Toledo tornò al suo odonimo. Non il Foro Carolino, la piazza assegnata a Dante per “piantare una lancia nel suolo conquistato”.