Angelo Forgione — Napulitanamente è un magazine cartaceo e online che si occupa della divulgazione della cultura napoletana e del patrimonio partenopeo all’estero, spaziando dall’intero Sud Italia a tutta l’area mediterranea, da Napoli a Teheran. Si tratta di un progetto editoriale libero e indipendente che, in meno di tre anni, ha pubblicato, con buon successo nel mondo, 6 numeri, più due extra, con articoli e interviste su storia napoletana, lingua, tradizioni, arte, artigianato, musica, teatro, cinema, filosofia, tecnologia, cucina, business e molto altro.

Nel n.7, appena pubblicato, spazio anche per me. Qui di seguito, la traduzione in italiano delle pagine a me dedicate, anche riportate sul sito napulitanamente.com.

Vedi Napoli e poi muori

Angelo Forgione sfata i miti napoletani e svela la realtà

di A. Sujit

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, si occupa di cultura, di costumi e di storia di Napoli e del Sud Italia, oltre ad avere cura dell’integrità grammaticale e ortografica della lingua napoletana e a essere famoso anche perché esperto di sport. Nonostante il suo stretto legame con la terra e lo stile di vita napoletani, ha una visione assolutamente obiettiva, e le sue opinioni sono piuttosto significative. Leggendo i suoi saggi, quindi, è facile comprendere la reale situazione in cui si trovano i napoletani.

Per più di 150 anni, l’Italia ha diffuso miti negativi su quello che un tempo era il Regno di Napoli, che comprendeva tutto il Sud Italia. Tuttavia, le opinioni dei turisti smentiscono certe false affermazioni e dimostrano che Napoli è una città sorprendente e piena di bellezze. La capitale dell’Italia meridionale continua a impressionare sia i visitatori stranieri che quelli italiani, nonostante la cattiva propaganda di cui spesso soffre. Questo paradiso, abbracciato dal Vesuvio e dai Campi Flegrei, fu un tempo il più popoloso e vivace dello “Stivale”, almeno dal XIV alla metà del XIX secolo. Oggi si rivela un mondo più che una città.

Chi visita Napoli desidera qualcosa di più di un semplice luogo dove rilassarsi; vuole capire cosa vuol dire essere napoletani, assaggiare la deliziosa cucina, conoscere la storia intrigante e sperimentare la vita quotidiana. Forgione ci spiega che il viaggiatore avventuroso è motivato a scoprire come la tenace comunità napoletana abbia perseverato e continui a farlo sfidando due vulcani attivi che hanno il potenziale per causare conseguenze disastrose.

A causa di terribili miti, alcuni dei quali sono ancora diffusi tra gli italiani che vivono in Italia e nel mondo, la maggior parte delle persone, tra cui pure diversi napoletani, non sono a conoscenza delle maggiori ricchezze storiche della città. In alcuni libri di testo italiani distribuiti all’estero, i napoletani e gli abitanti dell’Italia meridionale sono descritti come gente incline al crimine, proprio come li definì Cesare Lombroso. Si tratta, come sostiene Forgione, di uno stereotipo ingiustificato che nasconde i veri grandi scandali nazionali e che hanno origine proprio in quel territorio con maggiori opportunità e capacità di attrarre ricchezza, cioè il Nord Italia, dagli scandali del vino all’etanolo agli appalti per l’Expo di Milano e per il MoSE di Venezia, dal crac Parmalat alle controversie della Juventus della famiglia Agnelli, fino a tutte le multinazionali del Nord e tutte le banche che hanno rubato molto più di tutti i ladri napoletani messi insieme dal dopoguerra a oggi. Spesso, la pulizia morale è stata fatta dai competenti magistrati napoletani.

La corruzione italiana ha raggiunto il suo picco con le gare d’appalto milanesi per l’Expo di Milano del 2015. Di conseguenza, il governo italiano si è visto costretto a costituire l’Associazione Nazionale Anticorruzione. Raffaele Cantone, magistrato napoletano incaricato di preservare la trasparenza e l’integrità delle procedure governative, fu il primo nominato a guidare tale istituzione. Considerata la grande moralità dei napoletani onesti, che costituiscono la netta maggioranza, e la provenienza dei responsabili delle grandi truffe italiane, risulta errato il presupposto che etichetta i partenopei come truffatori. Napoli fu scelta per ospitare il G7 del 1994 per presentare un’immagine diversa del Paese, della sua bellezza regale e del suo significato storico e della pulizia degli appalti, restituendo lustro a una città fino ad allora trascurata dalle istituzioni nazionali e spazzando via alcune spiacevoli percezioni sulla nazione italiana generate dalla Tangentopoli milanese di inizio anni Novanta. La graduale ripresa dell’immagine della città si arrestò bruscamente un decennio fa, ma momentaneamente, per le vicende dei rifiuti nelle strade, causata da un patto scellerato tra malavita campana, massoneria deviata e imprenditoria del Nord. Forgione invita ad informarci sul ruolo che ricoprirono i fratelli veneti Stefano e Chiara Gravioli e la loro cricca, che come altre, tenevano in scacco Napoli in quel periodo, per comprendere quello scenario.

Napoli, in quanto importante centro culturale d’Italia, è detentrice di numerosi primati internazionali, città d’arte tra le primissime d’Italia, culla della cultura occidentale, crogiuolo di stili artistici e di tesori eccezionali. La città accresce la sua immagine di luogo privilegiato di vacanza affrontando questioni moderne e riuscendo comunque ad attirare l’attenzione internazionale. È una destinazione irripetibile, non globalizzata, una città con un patrimonio materiale ed immateriale, intellettuale e storico, che la rende unica. Le principali risorse economiche di Napoli andarono perdute a seguito dell’Unità d’Italia, che fu di fatto una vera invasione. Preconcetti e timori, alimentati da rappresentazioni come quelle di certe serie televisive, possono essere spazzate via solo dopo aver visitato la città; viene così a scopersi una nuova prospettiva che evidenzia i migliori valori della realtà partenopea. Lontano dai luoghi comuni che associano Napoli esclusivamente a spaghetti pizza e mandolino, Forgione sottolinea nel suo libro Made in Naples che Napoli è uno scrigno di cultura, e avverte che il problema sta nel non riuscire a comunicare al mondo che si tratta di un luogo bellissimo con un’identità distintiva, e che affidarsi all’esperienza diretta e al passaparola è un modo inadeguato per interagire con i viaggiatori.

AF: “In Italia, in Europa, nel mondo, c’è uno scrigno da aprire. Dentro vi è custodita una città romantica quanto Parigi, colorata quanto Barcellona, aristocratica quanto Londra, eterna quanto Roma, accogliente quanto Berlino, colta quanto Vienna, sorprendente quanto Istanbul. E, cosa non dappoco, più buongustaia di tutte”.

Tutti possiamo fare molto per sfatare il mito di Napoli città maledetta. Forgione incoraggia i napoletani a impegnarsi nello scambio culturale con il resto del mondo al fine di abbattere le barriere isolazioniste, che i napoletani di oggi creano perché pensano di bastare a loro stessi. Per Forgione, la strada giusta da seguire è quella di porre fine all’ignoranza sostituendo le menzogne con la verità, acquisire una maggiore consapevolezza. Ma prima di tutto, i napoletani devono essere più uniti e non diffidare gli uni degli altri. Afferma che a molti napoletani manca la capacità di fare rete per un obiettivo comune, perché la città non può contare su risorse finanziarie sufficienti e deve competere con territori più ricchi che possono contare su buona pubblicità e valorizzazione. È un’urgente necessità, stante un rozzo e cronico atteggiamento anti-napoletano e anti-meridionale, spesso latente e talvolta manifesto, ma anche una crescente esaltazione neo-meridionalista di pancia che non produce nulla ma fa solo da freno. Bisogna convertire la menzogna in verità, la presunzione in consapevolezza e il rancore in fierezza.

AF: ”Il divario Nord-Sud si manifestò nella seconda metà dell’Ottocento, con le politiche dei governi del Regno sabaudo d’Italia che penalizzarono pesantemente il Mezzogiorno. Per decenni si è raccontata un’altra storia, e cioè che l’arretratezza del Sud preesisteva all’unità, ma la verità è che in quel momento storico non vi era un divario significativo in termini di prodotto interno lordo e una reale differenza tra Nord e Sud, tra due economie di pari livello, pur con specificità produttive diverse. Il Sud, infatti, disponeva di importanti porti commerciali ed era più avanzato del Nord per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e il settore estrattivo. Il Nord Italia era all’avanguardia nel settore tessile e beneficiava della vicinanza ai principali mercati continentali. Era semmai tutta l’Italia ad essere arretrata rispetto ai paesi guida del progresso europeo, poiché dipendeva essenzialmente dall’agricoltura.”

La spaccatura fu inizialmente causata dalla moderna industria italiana, che interessò solo una piccola parte del Paese. Ad esso si aggiunse anche il debito pubblico per le guerre per il processo di unificazione del nuovo Stato, che iniziò sommando i debiti di tutti gli Stati preunitari annessi al territorio.

Forgione afferma che la nuova Italia repubblicana è responsabile di non aver colmato il divario, indipendentemente dalla sua origine storica. Nel Dopoguerra, i finanziamenti del Piano Marshall furono impiegati scientificamente per ricostruire le industrie settentrionali e portare gli operai meridionali al Nord, non per portare le fabbriche anche al Sud, e se poi qualcosa si è fatto con la Cassa per il Mezzogiorno è poi risultato effimero, perché la creazione di stabilimenti industriali nel Meridione, senza sviluppare strade e trasporti, ha privato gli stessi della necessaria competitività.

Arretratezza, criminalità e ignoranza facevano parte di tutti i territori italiani preunitari, e al Sud sono cresciuti come accade in tutti i territori più poveri. Perché si continua a raccontare una storia falsa? Per nascondere le colpe dei governi italiani da 160 anni a questa parte.

Forgione sottolinea la necessità di rafforzare l’influenza di Napoli, portando l’esempio della pinacoteca del Museo di Capodimonte, una delle più preziose d’Italia, accostabile per rilevanza e densità di capolavori a quella degli Uffizi a Firenze, di Brera a Milano e della Galleria Borghese a Roma, ma il numero di visitatori non è affatto all’altezza di tanta importanza.

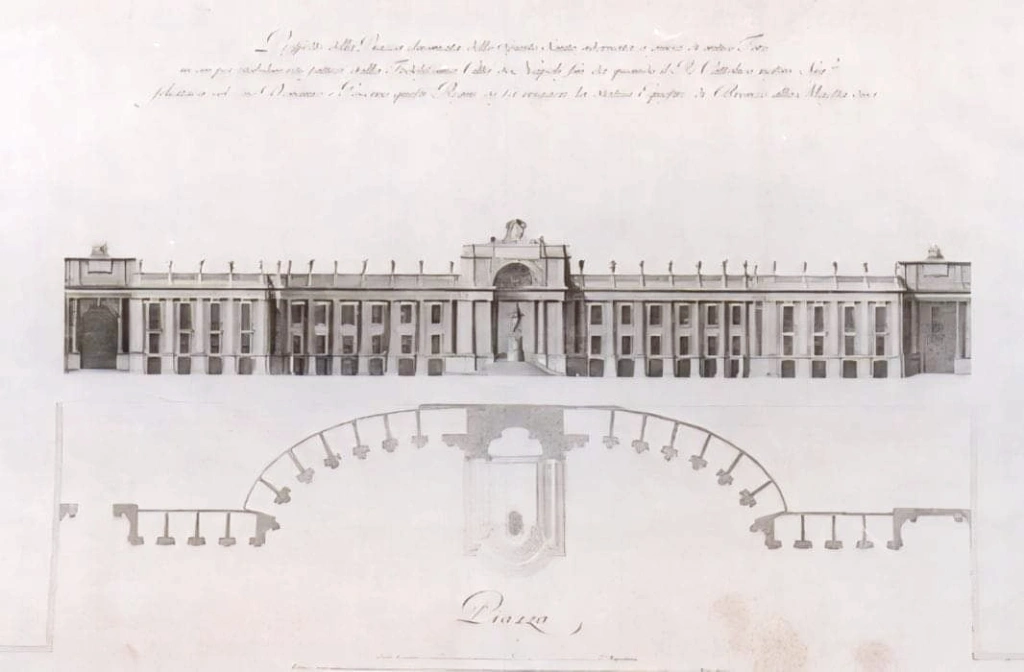

La mostra “Naples à Paris” in corso al Louvre mira a mettere in risalto le risorse culturali della città in tutto il mondo come investimento di immagine a lungo termine. È importante ricordare che Napoli fu fondamentale nella trasmissione della cultura greca alla società romana. Ha avuto influenza anche nell’esercizio della cultura moderna, terreno fertile per artisti e innovatori nei campi industriale, scientifico e tecnologico. Ci sarebbe molto altro da dire sulla storia di questa città così complessa per natura e società, su ciò che è stato fatto e non. Da molti anni Angelo Forgione dedica il suo tempo e i suoi studi all’analisi di questi temi. Il suo ultimo libro si intitola Napoli Svelata, e svela lo “scrigno” attraverso quindici racconti che chiariscono il passato per comprendere il presente della città partenopea e della sua gente.

Cosa ci puoi dire di Napoli Svelata?

AF – “Come nei miei precedenti lavori su Napoli, tutti complementari tra loro, racconto e approfondisco vicende storiche sorprendenti, alcune sconosciute ma tutte importanti per capire Napoli, assai ricca di storie perché possa essere capito con facilità. Napoli, città porosa proprio come il tufo su cui poggia, ha assorbito e poi restituito con linguaggio proprio e idee nuove. Qui, tra i tanti ingegni, sono nate la viticoltura italiana con i suoi vini, la vulcanologia e l’archeologia. Qui sono state stimolate l’igiene ambientale e personale. Qui sono stati sperimentati e affinati i primi vaccini. Qui sono state perfezionate eccellenti maestrie, qualcuna superata, qualcun’altra in via di estinzione e altre ancora, come la sartoria maschile, solidamente apprezzate nel mondo. Qui, tra particolari usanze alimentari, si è diffuso il mangiare e bere ghiacciato. Qui sono germogliati il cinema, la cultura sportiva e persino il dogma dell’Immacolata Concezione. Insomma, racconto 15 grandi storie napoletane da conoscere per conoscere meglio una città tra le più antiche d’Europa, fondamentale – lo ribadisco – nella trasmissione della cultura greca alla società romana e di importanza sempre crescente dal Rinascimento in poi, fino a diventare una delle maggiori capitali d’Europa, la più espressiva, prima di decadere nell’Italia politicamente unita. E alla fine propongo anche una mia ricostruzione circa l’origine ignota del noto detto sulla città “vedi Napoli e poi muori”. Una città da vedere prima di morire, ma anche da capire. Io lavoro per questo.”

Oltre ad essere un appassionato ricercatore della storia e della lingua napoletana, sei anche un tifoso ed esperto di calcio. Dopo 33 anni il Napoli vince nuovamente il campionato italiano. Cosa rappresenta questo per i napoletani?

AF:”I napoletani amano il Napoli in modo viscerale, lo percepiscono come una voce della città, sperando sempre che faccia la voce grossa con le squadre del Nord e i loro tifosi, che sono dappertutto, ma anche con le realtà del capitale d’Italia. Vincere al Sud è difficilissimo, e il Napoli è l’unico club meridionale che può arrivare alla vittoria. I napoletani hanno la percezione che prima o poi il trionfo arriverà. E proprio per i motivi già spiegati di tifo identitario, il trionfo venturo sarà di quelli che doneranno gioia collettiva di popolo ed emozioni condivise.

Certo che il calcio non risolve i problemi di un luogo e le diseguaglianze, ma il calcio è la più coinvolgente delle passioni popolari, e perciò i trionfi del Napoli ritemprano l’umore collettivo, cosa di cui c’è sempre forte bisogno laddove c’è da impegnarsi costantemente per risolvere i quotidiani problemi esistenziali. E poi sono trionfi che significano che c’è un Sud del calcio che può guastare i piani del Nord, e questo è un esempio per tutto il resto della vita sociale d’Italia. Stavolta, lo scudetto, diversamente da quelli degli anni di Maradona, ha dato ulteriore spinta a una città in pieno rilancio culturale e turistico e non ha fatto da traino ma ha rafforzato ancora di più l’esposizione mediatica e l’appeal di Napoli.”

Chi diede il diritto a degli italiani di assediare altri italiani? Di puntargli contro odio, fucili e cannoni?

Chi diede il diritto a degli italiani di assediare altri italiani? Di puntargli contro odio, fucili e cannoni?