Avellino, 20 febbraio – Circolo della Stampa, ore 17:30

Presentazione teatralizzata con Masaniello e PierMacchié

Sarno (Sa), 27 febbraio – Mamà food music drink, ore 18:30

discussione con Francesco Emilio Borrelli

Massimiliano Fuksas, che per Napoli ha realizzato la stazione Duomo della matropolitana, dice che proprio Napoli è la città più bella del mondo, ma senza dirlo. O meglio, senza poterlo e volerlo dire perché orgogliosamente romano.

È che un romano che conosce Napoli si rende conto che, sì, Roma è più bella architettonicamente, ma la ricchezza storica, culturale, artistica, paesaggistica, territoriale, popolare e umana di Parthenope fanno la differenza con tutte. Perché Napoli è città-mondo, e l’hanno mostrato gli autori di La città ideale, programma di Rai Tre che, dopo Singapore, Helsinki, Dubai, Copenaghen, Montevideo e Tokyo, ha chiuso con gioia e meraviglia la sua prima serie tuffandosi tra archeologia, arte, musica, spettacolo, gastronomia, scienza, rigenerazione urbana, riscatto sociale e quell’oltre che, tutto insieme, davvero solo Napoli può offrire. Rivederla (clicca qui) può aiutare a capire che, se cacciare i veneziani da Venezia non cancella Venezia, cacciare i napoletani da Napoli cancella Napoli.

Angelo Forgione – Sono tantissimi i napoletani a non sapere che là dove oggi corre la splendida via Caracciolo un tempo si estendeva una lunga spiaggia, quella di Chiaja – così chiamata proprio perché contraddistinta da una lunga plaja, per dirla alla spagnola –, l’ambiente naturale celebrato nelle gouaches del Settecento e del primo Ottocento napoletano, il luogo dal quale napoletani e viaggiatori del Grand Tour ammiravano le spettacolari eruzioni del Vesuvio.

Oggi quella grande risorsa non esiste più, e il popolo napoletano, che pure ha un rapporto viscerale col mare sin dalle origini della città, non ha a disposizione nessuna lingua di sabbia nel tratto costiero che costeggia la Villa Comunale, eccetto un piccolo lembo di spiaggia nel punto centrale della strada litoranea, reso disponibile solo negli ultimi decenni: il cosiddetto “Lido Mappatella” alla rotonda Diaz, chiamato così per l’usanza di portare il cibo avvolto in “mappate” (fazzoletti). Come si evince dalle foto del primo Novecento, lì era presente esclusivamente un ponticello di raccordo tra lo slargo pedonale e la scogliera frangiflutti, a ridosso della quale è stata poi riversata, o si è arenata, la sabbia oggi presente.

La cancellazione della spiaggia di Chiaja ebbe inizio nel 1884, con l’epidemia di colera e la successiva Legge per il risanamento della città di Napoli, che, dietro la necessità di risolvere i problemi igienici dei rioni popolari, mascherò una manomissione urbanistica volta a speculazioni edilizie a vantaggio di banche estranee alla città; fu appunto eliminata la spiaggia, inquinata dalle lordure degli antichi scarichi nel mare di una zona che fino al Settecento era stata periferica e poco urbanizzata. fu l’imprenditore belga Ermanno Du Mesnil a farsi carico delle spese, ottenendo in cambio la facoltà di edificare gratuitamente nell’attuale viale Gramsci. In nome della soluzione ai problemi sanitari sulla riviera, fu sacrificata la balneazione cittadina, relegando il mare napoletano a mera funzione estetica e contemplativa, tra forti polemiche e mancanza di sensibilità ambientale.

Il litorale di Napoli rappresenta ancora oggi uno spreco di potenziale turistico e balneare (come testimonia anche l’interessante approfondimento di Mare Nostrum proposto da Rai Storia) che rende arduo per cittadini e turisti il godimento del mare e la balneazione stessa, a differenza di città come Barcellona, metropoli che ha fatto della sua spiaggia artificiale un motore di sviluppo post-Olimpiadi del 1992.

È imperativa una inversione di paradigma per riscoprire la vocazione marinara di Napoli, specie in un contesto di crescente appeal internazionale e in vista delle regate dell’America’s Cup 2027 – con inizio previsto per il 10 luglio – che porteranno il lungomare all’attenzione mondiale, elevando la sensibilità su Napoli come “città di mare”.

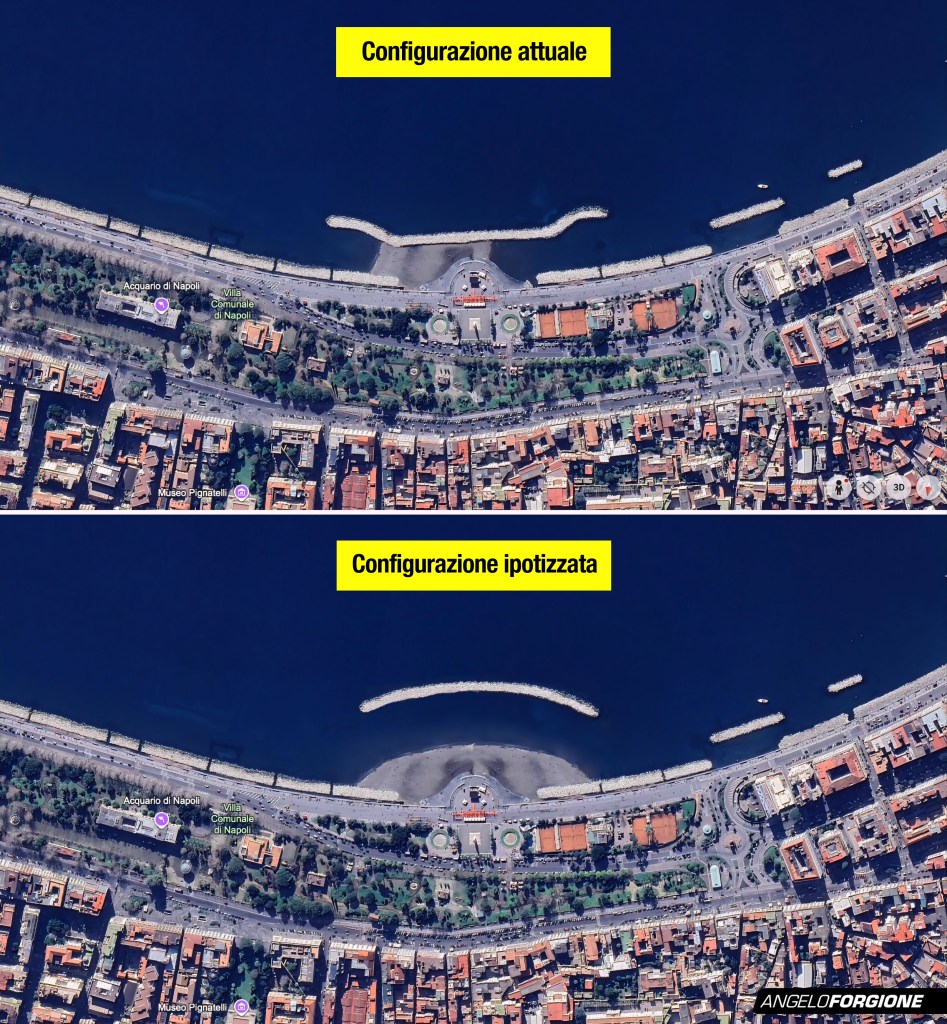

Ho dunque ipotizzato una risistemazione dell’arenile del “Lido Mappatella”, iconico e autentico spazio popolare di centro città, che attualmente presenta una configurazione inadeguata: la scogliera frangiflutti limita la fruizione a circa duecento metri di potenziale battigia, imponendo la balneazione sui versanti laterali della spiaggia, e rappresenta una sorta di muro che impedisce ai fruitori della spiaggia il godimento della vista panoramica sul Golfo, con Capri all’orizzonte e l’intera curva litoranea cittadina.[guarda video in basso]

La configurazione ipotizzata suggerisce un ampliamento della spiaggia mediante spostamento della scogliera di qualche decina di metri e ripascimento per creare una più armoniosa lunetta sabbiosa. In tal modo, i vantaggi sarebbero molteplici:

– aumento cospicuo della superficie di battigia, quindi di riva fruibile;

– apertura panoramica a beneficio dei frequentatori della spiaggia, quindi anche dei bagnanti nella stagione estiva, nonché dei fruitori della palestra pubblica “Mappatella Gym”;

– miglioramento del decoro, considerando che il “muro” di scogli è completamente imbrattato da scritte realizzate con vernice spray ben visibili anche dalla sede stradale;[guarda video in basso]

– miglioramento della tipica cartolina di Napoli, ovvero del panorama osservato da Posillipo.

clicca sulle immagini per ingrandirle

Ho coinvolto la consigliera comunale, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Flavia Sorrentino, alla quale sono accomunato da una profonda sensibilità per le tematiche di accessibilità al mare e altre visioni, già impegnata in passato in un progetto di realizzazione di piattaforme e soluzioni leggere lungo le scogliere poi frenato dalla Sovrintendenza. Il suo immediato accoglimento ha fruttato la presentazione della proposta progettuale al sindaco Gaetano Manfredi per un’attenta valutazione nell’ambito delle politiche di valorizzazione del litorale cittadino.

Comunicato stampa del Consiglio comunale – dichiarazione della vicepresidente Flavia Sorrentino

Per gli amanti dei grandi classici della vera Canzone napoletana, l’appuntamento è per sabato 24 gennaio, ore 20:00, presso il Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, nel cuore di Napoli, con Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo, e la partecipazione straordinaria di Angelo Forgione con Napolitiamo e il racconto della grande tradizione canzonistica partenopea.

Per info e prenotazioni:

tel. 3791777405 oppure Azzurro Service (clicca qui)

Nel corso di La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Ossini, l’apprezzamento spontaneo per il capoluogo partenopeo di Rosalino Cellamare, al secolo Ron, cantautore pavese profondamente legato a Bologna e a Lucio Dalla.

«C’è una città che ti ha lasciato qualcosa oltre a Bologna, che ti ha lasciato qualcosa?», gli ha chiesto il conduttore. E il cantautore, spontaneamente, ha risposto così: «Napoli! Napoli perché è una città che amo ed è sempre più bella, ancora più di prima in questo momento. Quando ci vado non vorrei tornare indietro più, ma poi bisogna farlo».

Appuntamento con Napolitiamo a Torre Annunziata (NA), lunedì 29 dicembre, ore 18:00, presso il Palazzo Criscuolo, in corso Vittorio Emanuele III.

Una presentazione musicata e tetralizzata, con Masaniello e Piermacchié.

Angelo Forgione – Ed eccoci qua, al Solstizio d’inverno, l’unico vero evento di giornata, a Napoli. Ma quale 2500simo compleanno? E quale rispetto per l’antica Storia della città c’è nell’inventarsi una data per festeggiare un compleanno che non è? Davvero fa più bene alla città un lifting per un po’ di pubblicità in cambio di trecento anni di storia sottratta? Davvero si è fatta vera promozione e informazione dicendo agli italiani e oltre che Napoli è più “giovane” di Roma?

Così facendo, le istituzioni locali hanno palesato a chi la storia la conosce di essere superficiali, approssimative, e di accontentarsi di un po’ di attenzione generata dai riflettori (fiochi, per la verità) accesi su un evento posticcio, così come ci si accontenta di narrare Napoli, città che ha generato nuovi corsi, che ha civilizzato l’Europa, che ha rappresentato un faro tra i più luminosi per la cultura italiana ed europea, attraverso il murale di Maradona l’immenso (lo è!) e qualche locanda dell’ammuina.

Eppure, chi ha celebrato questa data, oggi giunta, smentisce se stesso raccontandoci sul suo sito istituzionale di una città il cui primo insediamento di Parthenope risale all’VIII secolo a.C., laddove sorse Parthenope, da cui il popolo e la sua civiltà prendono il nome. Laddove l’archeologo Mario Napoli, alla metà del Novecento, prima di scoprire la Tomba del Tuffatore a sud di Paestum, ha condotto gli scavi della Necropoli di Pizzofalcone, il cimitero di Parthenope, cioè dei partenopei, i primi napoletani. In via Nicotera, nei pressi del ponte di Chiaia, ritrovati oggetti oggi conservati nel Museo Archeologico Nazionale, a testimoniare con certezza di un principio di tutto a Napoli datato 800 a.C. circa, ma un principio cancellato da un cartellone di eventi per una festa che cancella Parthenope. Materiali utili a datare e documentare il primo nucleo urbano della città, poi rinominato Palaepolis, la vecchia città, allorché, a distanza di un chilometro e mezzo, sorse la nuova: Neapolis.

E quando sorse la Neapolis? Davvero qualcuno andò a porre una prima pietra il 21 dicembre del 475 a.C., dicendo a tutti di segnare la data?

Se solo si rispettasse la Storia! E invece no. Veniamo ritenuti tutti ignoranti, ma non tutti ignorano che gli Etruschi provarono a conquistare l’Italia meridionale, cioè la Magna Grecia, ma la loro avanzata fu definitivamente arrestata nel 474 a.C. con la vittoria della flotta siracusana in una battaglia navale nelle acque di Cumae. Solo dopo, i Greci d’Italia ripresero a popolare nuovi luoghi, e appunto il nuovo insediamento di Neapolis ebbe il suo principio nel 472 a.C., data alla quale si riferisce il fantasioso racconto della nascita di Neapolis da cui le istituzioni, cavalcando una delle tante bufale rese virali dal web, hanno tratto spunto per inventarsi un compleanno inesistente.

Quel racconto, come già ampiamente chiarito più volte, lo partorì nel marzo del 1990 il fisico unigravitazionale Renato Palmieri, autore di quella che definì una “rêverie neoclassica”, cioè una fantasticheria moderna che si rifaceva a un passato remoto (link 2 in calce). Quella fantasticheria si intitolava “La chiave astronomica della fondazione di Neapolis“, un racconto fantasioso della nascita della città solare, del sole, questa sì fondata, perché l’orientamento e le proporzioni della griglia stradale della Neapolis furono scelti dai Greci in modo che la città potesse essere riconosciuta come la città di Helios/Apollo, il dio del sole dei Greci, a significare la luce che inizia a vincere le tenebre. Ed ecco il perché della data del 21 dicembre, solstizio d’inverno, scelta dal “romanziere” Palmieri. Ma del 472 a.C., però, anno vero di fondazione, da cui se ne deduce matematicamente che Neapolis, l’attuale centro storico di Napoli patrimonio Unesco, giungerà ai suoi veri 2500 anni nel 2028.

Ha dunque sbagliato l’anno, per primo, l’ex ministro della Cultura, il napoletanissimo Gennaro Sangiuliano, che istituì il Comitato nazionale per la celebrazione, ma non ha sbagliato il focus, perché quel comitato fu denominato “Neapolis 2500”, non “Napoli 2500”, come è poi diventato per magia quando la palla è passata alle istituzioni cittadine.

E sì che purtroppo, talvolta scomodo come so di essere, sono risultato l’unico a chiedere rispetto per la verità, tra banali accuse di pesantezza di chi è refrattario al miglioramento ma supportato da pochissimi altri conoscitori della Storia di Napoli. Tutto ciò dà l’esatta misura del torpore culturale che attanaglia una città fondamentale per l’Occidente ma purtroppo incapace di leggersi e raccontarsi. E allora via con i tanti post di auguri a Napoli per i 2500 anni che non sono. Via alle celebrazioni della ricorrenza. Via alla notizia sui telegiornali locali, e magari anche nazionali.

Si festeggi pure, anche con trecento candeline in meno sulla torta da dividere. Tant’è… chi sa, è chi Napoli la ama davvero, i suoi 2800 anni partenopei non glieli toglie certo per il culto della festa… E di Napoli che resta sotto gli occhi del turista… per dirla alla Federico Salvatore, che se fosse stato tra noi ci avrebbe sicuramente scritto una canzone per sbugiardare gli allegri festanti.

Qui non vident videant.

Angelo Forgione – La Cucina italiana annoverata nella lista dei Patrimoni immateriali dell’Umanità insieme alla Dieta mediterranea e all’Arte dei Pizzajuoli napolitani. A New Delhi, proclamazione ufficiale de “La Cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale”. Non si premiano ricette e piatti ma uno stile di cucina, un modo di pensare il cibo, di cucinarlo, di stare a tavola e di riconoscersi. Si premia il significato di una cucina che in realtà non esiste, nel senso che esiste un mosaico di diverse cucine regionali, fatte di ingredienti, tradizioni e preparazioni legate alla storia dei territori e alle culture locali, e tutte insieme formano la più complessa identità gastronomica del mondo.

Un insieme di diversità unica al mondo, che conferma che un popolo italiano unico non esiste, ma esiste una coesistenza di varietà che si traducono nelle tradizioni culturali espressive delle tante identità lungo lo Stivale: arti, riti, tradizioni, dialetti e cibi, quindi, anche ricette e cucine varie.

La loro preservazione e valorizzazione sono fondamentali nel mantenere viva la cultura delle comunità, contro il conformismo occidentale che travolge il mondo occidentale e produce un’omologazione che occulta le necessarie differenze, figlia dell’effetto disidentificante esercitato dal capitalismo imperante.

È ora che tutti si mettano in testa che la frase di D’Azeglio era diversa da come è stata riportata nei libri di storia: non “Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani” ma “Fatta l’Italia non si fanno gli italiani”. Gli italiani non si potevano fare tutti uguali, e infatti è fallito il tentativo di omologazione, uno dei principali obiettivi della classe dirigente del nuovo Regno d’Italia e della massoneria, impegnata politicamente in un’ampia operazione di ingegneria sociale per forgiare una coscienza collettiva laica della Nazione e appiattire il grande patrimonio delle diverse identità territoriali.

Se i dialetti, sempre più vivi, hanno sconfitto il tentativo di annullarli, le cucine locali hanno continuato a tradurre la complessa storia d’Italia, e l’UNESCO, oggi, ci dimostra che il rispetto delle differenze è forza. Più si è diversi e più si è ricchi. Questa terra sdraiata sul Mediterraneo sarebbe un grande Paese se fosse davvero “unito”, nel senso che tutti i gruppi etnici rispettassero le diversità altrui e la politica facesse prevalere equità.

Accontentiamoci di come ci vede l’UNESCO: ricchi di arte, bellezze e di culture, ma anche di ingredienti e sapori diversi.

Un’occasione per regalare e regalarsi i libri di Angelo Forgione con dedica e a prezzo scontato.

Per richieste specifiche, informazioni e ordini: staff_angelo_forgione@yahoo.com

Angelo Forgione – Lo chiamano “il Cavallo colossale”. È il modello in finto bronzo (gesso verniciato) del cavallo su cui monta Ferdinando di Borbone in Largo di Palazzo, al secolo Piazza del Plebiscito, a Napoli. Monumento equestre di Antonio Canova il cui cavallo prototipale, appena restaurato, è esposto da oggi, e fino al 6 aprile 2026, al museo di Milano delle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo, in occasione della mostra “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo”. Una mostra sull’arte nell’età napoleonica che Gallerie d’Italia, sul suo sito istituzionale, presenta così:

“Alla decadenza dei grandi centri artistici, come Firenze, Venezia, Genova e Napoli, si sottraggono solo Roma e Milano”.

Ma come? Napoli decadente in epoca neoclassica? Tutt’altro! Fu propio Napoli a riscoprire il classicismo con gli scavi vesuviani e quelli di Paestum, e a propagare la corrente che negò le ridondanze e le finezze barocche, stimolando una formula creativa imperniata sul passato remoto e dimenticato, per una nuova coscienza culturale nel campo delle arti.

E se a Roma i Papi capirono che le vestigia ereditate dalla remotissima grandezza imperiale andavano recuperate, diversamente dai secoli precedenti in cui tutto il patrimonio del passato era stato lasciato al sostanziale abbandono, avvenne perché Napoli si scoprì culla dell’archeologia moderna grazie alla volontà dei Borbone di avviare gli scavi, produrre volumi descrittivi e illustrativi delle preziosità rinvenute, e allestire esposizioni di reperti e di sculture.

Napoli, nel secondo Settecento, uscì dalla marginalità in cui era piombata con la dominazione austriaca e divenne meta culturale dell’intellettualità del tempo. E chi già lavorava a Napoli in piena epoca tardo barocca riesumò gli elementi architettonici dei modelli ercolanensi e pompeiani, reinterpretandoli nelle forme delle loro nascenti costruzioni, vedi Luigi Vanvitelli con la Reggia di Caserta e Ferdinando Fuga con il Real Albergo dei Poveri di Napoli.

Il maggior studioso dell’epoca, lo storico dell’arte tedesco Johann Joachim Winckelmann, si fiondò più volte a visitare e studiare le scoperte vesuviane, spingendosi sino a Paestum, considerandoli con enorme meraviglia “le più antiche architetture conservate fuori l’Egitto”. Trascrisse ciò che vide nel suo trattato Storia delle arti del disegno presso gli antichi, pubblicato nel 1764, diffondendo in tutt’Europa le notizie dei rinvenimenti napoletani. Fu lui a eleggere l’arte classica come modello di perfezione e a definire le basi dell’archeologia moderna, nuova scienza partorita nei dintorni del Vesuvio, fonte di un nuovo gusto delle arti: il Neoclassicismo.

Qualche anno più tardi, Giovanni Battista Piranesi realizzò le incisioni dei templi greci di Paestum, contribuendo alla conoscenza di certe scoperte in tutto il Continente.

Ferdinando di Borbone cancellò la proprietà privata per tutte le collezioni appartenenti alla sua famiglia e lasciate a Napoli dal padre Carlo, per renderle pubbliche e consegnarle alla città. Decise quindi di predisporne la riunione in un unico luogo della straordinaria raccolta di reperti vesuviani con la preziosissima parte scultorea della Collezione Farnesiana. E così nacque il Museo generale (oggi MANN – Museo Archeologico Nazionale), il primo museo continentale, dove furono sistemate le inestimabili sculture greche di famiglia, fatte portare via mare da Roma con fortissima irritazione di papa Pio IV.

Wolfgang Goethe, a Roma, il 16 gennaio del 1787, annotò nei suoi appunti di viaggio alcune riflessioni sulle ambiziose intenzioni del sovrano napoletano:

“Roma sta per perdere un grande capolavoro dell’arte. Il re di Napoli farà trasportare nella sua residenza l’Ercole Farnese. Gli artisti sono tutti in lutto, ma intanto avremo occasione di vedere quanto era nascosto ai nostri predecessori”.

Era questa la capitale che Antonio Canova frequentò tra il 1780 e il 1822, lavorando enormemente come per nessun’altra città, per committenza reale e privata. Capitale (anche) del Neoclassicismo, corrente che conquistò Milano grazie al governatore austriaco in Lombardia, il conte Karl Joseph von Firmian, precedentemente ambasciatore di Vienna a Napoli, dove aveva frequentato Luigi Vanvitelli, da cui fu consigliato di ingaggiare il suo allievo Giuseppe Piermarini, colui che, dopo aver appreso nel cantiere della Reggia di Caserta, fece di Milano un laboratorio neoclassico. Tra tanti edifici, anche una copia della Reggia di Caserta in piena città: il palazzo di Belgioiso.

Per capire cosa significava Napoli per la riscoperta delle classicità basta osservare ancora oggi il ritratto marmoreo di Ferdinando di Borbone che Canova realizzò per accogliere i visitatori al Museo generale. Un Ferdinando in veste di Atena-Minerva, protettrice delle arti con l’elmo della saggezza in capo, allegoria in onore del sovrano che, raggruppando le collezioni di Antichità, aveva lanciato l’immagine neoclassica di Napoli greco-romana, nuova Atene ma anche nuova Roma.

Napoleone, nuovo imperatore di Francia, per celebrare la sua ascesa, faceva declinare a suo modo (stile Impero) il nuovo classicismo di derivazione italiana. Lo aveva apprezzato nei suoi soggiorni a Milano, città che gli era piaciuta molto per le realizzazioni del Piermarini. E a Parigi chiamò lo stimatissimo Canova, che lo accontentò sempre, ma restò fortemente critico circa il saccheggio di opere d’arte italiane. Dalle memorie dello scultore veneto si apprende che egli si oppose all’Imperatore quando questi gli disse che a Parigi doveva restare perché lì si trovavano ormai tutti i capolavori antichi dell’arte. Tutti, eccetto uno:

«Questo è il vostro centro: qui sono tutti i capi d’arte antichi; non manca che l’Ercole Farnese di Napoli, ma avremo anche questo».

Canova gli rispose così:

«Lasci Vostra Maestà almeno qualche cosa all’Italia. Questi monumenti antichi formano catena e collezione con infiniti altri che non si possono trasportare né da Roma, né da Napoli».

E Bonaparte come provò a rilanciare? Proponendo quale risarcimento ciò che il Papa non aveva fatto per Roma, ovvero l’avviamento degli scavi archeologici sul modello dei Borbone di Napoli:

«L’Italia potrà rindennizzarsi cogli scavi. Io voglio scavare a Roma: ditemi, ha egli il Papa speso assai negli scavi?»

Roma papalina sì che era una città decadente. Le sue casse furono oggetto di discussione tra i due, e Napoleone, in vista di una futura nazione italiana unificata sotto il suo dominio, promise attenzione per quella povera capitale decaduta e assai distante dal prestigio dei tempi in cui era stata padrona del mondo:

«La faremo capo d’Italia, e vi uniremo anche Napoli. Che ne dite? Sareste contento?».

Perché Napoli era la città più importante, oltre che la più popolosa, di quella Italia. E sarebbe questa la decadenza partenopea in epoca neoclassica di cui parlano quelli di Gallerie d’Italia? Napoli, la culla dell’Antico riscoperto e dell’archeologia – restando solo alle arti figurative – , era la vera capitale del Neoclassicismo, di cui beneficiarono Roma e Milano, ma non solo. Del resto, il “Cavallo colossale” di Canova fu modello per un monumento equestre per Napoli, con tutta la Basilica neoclassica retrostante e i palazzi laterali, anch’essi neoclassici. Anzi, due monumenti. Cavalli e cavalieri, una volta approntati tutti i modelli, furono fusi a San Giorgio a Cremano dal fabbro di fiducia di Canova, il romano Francesco Righetti, in una fonderia aperta appositamente nel 1816 in un capannone nei pressi di Villa Bruno, zona che oggi è identificata con il nome di “Cavalli di Bronzo”. Bronzo, come la faccia di chi continua a sminuire la grande storia di Napoli.

per approfondimenti:

Napoli svelata, Angelo Forgione (Magenes, 2022)

Napoli capitale morale, Angelo Forgione (Magenes, 2017)