Angelo Forgione — Dracula è davvero sepolto a Napoli? Una suggestiva ipotesi di cui si parla già da qualche anno, sulla scorta di una particolare ricostruzione storica partita dalla Basilicata e in cerca di difficili conferme. Da oggi, la vicenda si arricchisce di un nuovo tassello: un busto celebrativo di Vlad III, principe di Valacchia, al secolo Dracula, nel presunto luogo della sepoltura, ovvero il chiostro minore del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Un busto in bronzo realizzato dallo scultore George Dumitru e donato dalla Societa Culturale Storica “Mihai Viteazul” di Plojesti con il supporto del governo rumeno attraverso il Dipartimento per i Rumeni nel mondo, inaugurato sabato scorso durante un’intensa giornata di approfondimenti su una ricostruzione partita dal ritrovamento nella libreria della famiglia Glinni di un testo manoscritto del 1600. Presenti i rappresentanti della stessa famiglia, quelli della Società “Mihai Viteazu”, di “Palazzo Italia Bucarest”, dell’Asociatia Lucani nei Balcani, docenti universitari, dottorandi e studenti, per proseguire nel percorso di riscoperta e valorizzazione sulle orme di Dracula e della sua dimensione europea. La giornata, animata anche dalla performance attoriale di Errico Liguori nei panni storici del principe Vlad, si è conclusa con una cena all’aperto nel chiostro in cui la chef lucana Enza Barbaro, presidente Associazione Italiana Cuochi, ha preparato tra l’altro le tradizionali Minestra maritata e Pastiera, con radici nel Cinquecento napoletano.

Questa storia, ritenuta valida da serissimi studiosi dell’Università di Tallin in Estonia, non incontra invece il favore del mondo accademico italiano. Riassumendola, si finisce per arrivare alla prestigiosa Corte aragonese di Napoli. Si apprende che Dracula ebbe a trascorrere dodici anni alla Corte del Re d’Ungheria Mattia Corvino, perché marito della sorella del Sovrano, il quale a sua volta sposò nel 1475 la figlia del Re di Napoli Beatrice D’Aragona, il cui segretario era Alfonso Ferrillo, duca di Acerenza. Dracula ebbe contatti con la prestigiosa Corte Aragonese di Napoli nel 1475, anno del matrimonio tra Mattia e Beatrice, concordato nell’ottica della difesa dei due regni dall’Impero ottomano, in fase di forte espansione.

Dracula sparì per sempre nel 1476, in battaglia contro gli Ottomani, è il suo corpo non fu mai ritrovato. E qui il pool di studiosi avanza l’esistenza di una figlia di Dracula, la principessa Maria Balsha, nipote di Mattia Corvino e di Beatrice d’Aragona, che, rimasta orfana, sarebbe stata condotta in anonimato a Napoli all’età di circa 6 anni, intorno al 1480, per essere posta sotto la tutela di Isabella Del Balzo, moglie di Re Ferrante d’Aragona. Poi avrebbe sposato Alfonso Ferrillo, duca di Acerenza.

I sostenitori della tesi filonapoletana suppongono che il principe Vlad non sarebbe morto in battaglia, ma sarebbe stato fatto prigioniero dagli Ottomani e in seguito riscattato dalla figlia a Napoli, che lo avrebbe fatto tumulare nel sepolcro del suocero, Matteo Ferrillo, realizzato nel chiostro minore di Santa Maria la Nova. Qui, a testimoniare la presenza di Dracula, vi sarebbe il drago scolpito sulla lapide marmorea, che richiamerebbe al patto militare di mutuo soccorso tra il Re d’Ungheria e gli Aragona, sancito in matrimonio da una comune appartenenza all’ordine del Dragone.

Nei confronti di questa tesi sono stati sollevati molti dubbi, a partire dall’assenza di tracce di una figlia di Dracula e dal significato del drago rappresentato sul sepolcro, che richiamerebbe invece lo stemma araldico della famiglia di Matteo Ferrillo. La leggenda convenzionale, fino a oggi, vorrebbe Vlad sepolto in un monastero di Snagov, in Romania, dove alcuni scavi archeologici effettuati nel 1933 portarono al rinvenimento di una cripta poi identificata come la tomba di Dracula, ma l’azione delle associazioni rumene, con il supporto del loro governo, intervenute a Napoli con un dono alla città, mette certamente in dubbio la narrazione classica.

A rendere tutto ancor più curioso sono le vicende di Bram Stoker, scrittore irlandese di Dracula, romanzo del Principe in versione vampiro per antonomasia, che passò per Napoli nel 1876, quando altri scrittori erano già stati influenzati dalla città. Basti ricordare Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley, nel quale il personaggio mostruoso viene fatto nascere alla Riviera di Chiaia. Del resto, in uno dei più famosi romanzi sul genere “vampiresco” che precedettero Dracula, ovvero Varney il vampiro del 1847, il vampiro protagonista muore gettandosi nel Vesuvio.

Angelo Forgione – Il Comune di Casamassima, Bari, ha cancellato Enrico Cialdini dalla toponomastica stradale; dal 30 dicembre 2013 non esiste più (

Angelo Forgione – Il Comune di Casamassima, Bari, ha cancellato Enrico Cialdini dalla toponomastica stradale; dal 30 dicembre 2013 non esiste più (

Giacomo, a metà dell’antico

Giacomo, a metà dell’antico  tempo fa,

tempo fa,  Angelo Forgione

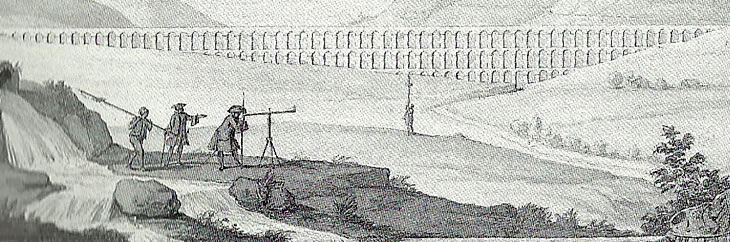

Angelo Forgione  a qualunque costo, di rimediare alla penuria di acqua salubre dei sofferenti cittadini marcianisani. La fornitura derivante da Caserta fu allacciata al villaggio di Recale e, da qui, attraverso cunicoli, a Marcianise.

a qualunque costo, di rimediare alla penuria di acqua salubre dei sofferenti cittadini marcianisani. La fornitura derivante da Caserta fu allacciata al villaggio di Recale e, da qui, attraverso cunicoli, a Marcianise.