Massimiliano Fuksas, che per Napoli ha realizzato la stazione Duomo della matropolitana, dice che proprio Napoli è la città più bella del mondo, ma senza dirlo. O meglio, senza poterlo e volerlo dire perché orgogliosamente romano.

È che un romano che conosce Napoli si rende conto che, sì, Roma è più bella architettonicamente, ma la ricchezza storica, culturale, artistica, paesaggistica, territoriale, popolare e umana di Parthenope fanno la differenza con tutte. Perché Napoli è città-mondo, e l’hanno mostrato gli autori di La città ideale, programma di Rai Tre che, dopo Singapore, Helsinki, Dubai, Copenaghen, Montevideo e Tokyo, ha chiuso con gioia e meraviglia la sua prima serie tuffandosi tra archeologia, arte, musica, spettacolo, gastronomia, scienza, rigenerazione urbana, riscatto sociale e quell’oltre che, tutto insieme, davvero solo Napoli può offrire. Rivederla (clicca qui) può aiutare a capire che, se cacciare i veneziani da Venezia non cancella Venezia, cacciare i napoletani da Napoli cancella Napoli.

Archivi categoria: VARIE

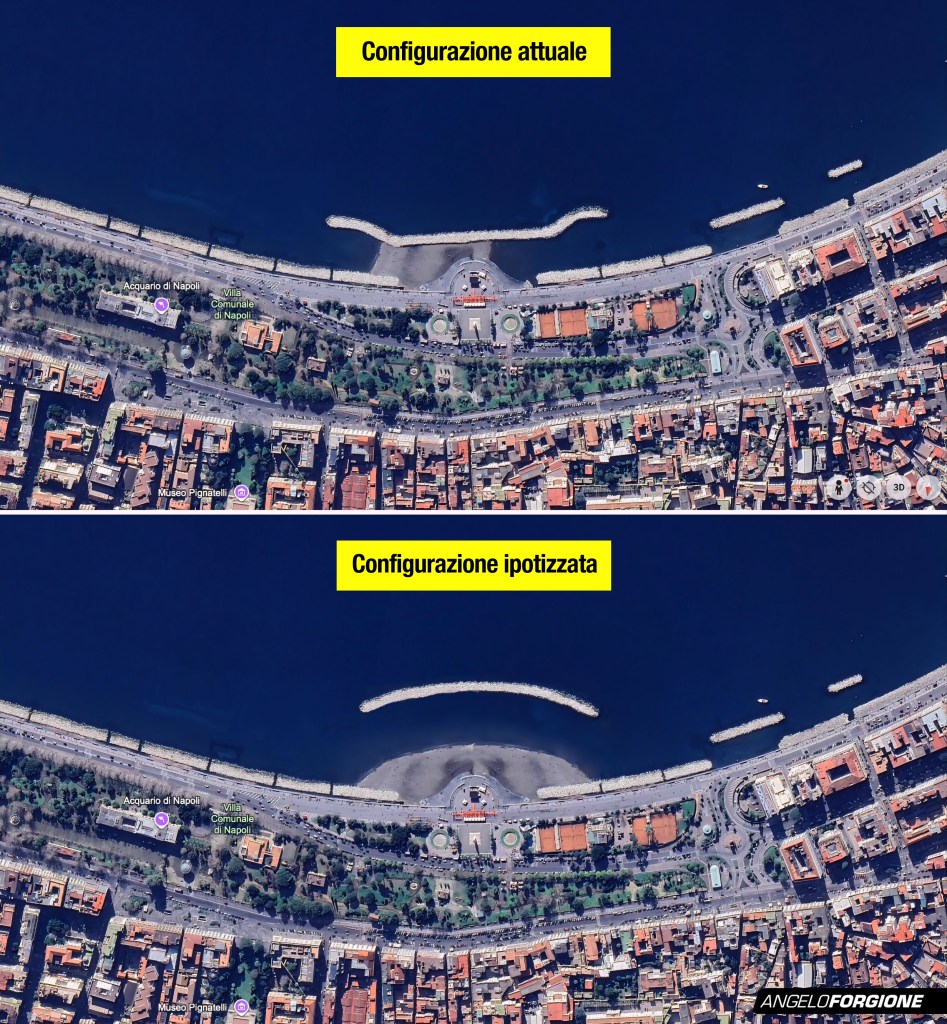

Una proposta per riqualificare il “Lido Mappatella” alla Rotonda Diaz

Angelo Forgione – Sono tantissimi i napoletani a non sapere che là dove oggi corre la splendida via Caracciolo un tempo si estendeva una lunga spiaggia, quella di Chiaja – così chiamata proprio perché contraddistinta da una lunga plaja, per dirla alla spagnola –, l’ambiente naturale celebrato nelle gouaches del Settecento e del primo Ottocento napoletano, il luogo dal quale napoletani e viaggiatori del Grand Tour ammiravano le spettacolari eruzioni del Vesuvio.

Oggi quella grande risorsa non esiste più, e il popolo napoletano, che pure ha un rapporto viscerale col mare sin dalle origini della città, non ha a disposizione nessuna lingua di sabbia nel tratto costiero che costeggia la Villa Comunale, eccetto un piccolo lembo di spiaggia nel punto centrale della strada litoranea, reso disponibile solo negli ultimi decenni: il cosiddetto “Lido Mappatella” alla rotonda Diaz, chiamato così per l’usanza di portare il cibo avvolto in “mappate” (fazzoletti). Come si evince dalle foto del primo Novecento, lì era presente esclusivamente un ponticello di raccordo tra lo slargo pedonale e la scogliera frangiflutti, a ridosso della quale è stata poi riversata, o si è arenata, la sabbia oggi presente.

La cancellazione della spiaggia di Chiaja ebbe inizio nel 1884, con l’epidemia di colera e la successiva Legge per il risanamento della città di Napoli, che, dietro la necessità di risolvere i problemi igienici dei rioni popolari, mascherò una manomissione urbanistica volta a speculazioni edilizie a vantaggio di banche estranee alla città; fu appunto eliminata la spiaggia, inquinata dalle lordure degli antichi scarichi nel mare di una zona che fino al Settecento era stata periferica e poco urbanizzata. fu l’imprenditore belga Ermanno Du Mesnil a farsi carico delle spese, ottenendo in cambio la facoltà di edificare gratuitamente nell’attuale viale Gramsci. In nome della soluzione ai problemi sanitari sulla riviera, fu sacrificata la balneazione cittadina, relegando il mare napoletano a mera funzione estetica e contemplativa, tra forti polemiche e mancanza di sensibilità ambientale.

Il litorale di Napoli rappresenta ancora oggi uno spreco di potenziale turistico e balneare (come testimonia anche l’interessante approfondimento di Mare Nostrum proposto da Rai Storia) che rende arduo per cittadini e turisti il godimento del mare e la balneazione stessa, a differenza di città come Barcellona, metropoli che ha fatto della sua spiaggia artificiale un motore di sviluppo post-Olimpiadi del 1992.

È imperativa una inversione di paradigma per riscoprire la vocazione marinara di Napoli, specie in un contesto di crescente appeal internazionale e in vista delle regate dell’America’s Cup 2027 – con inizio previsto per il 10 luglio – che porteranno il lungomare all’attenzione mondiale, elevando la sensibilità su Napoli come “città di mare”.

Ho dunque ipotizzato una risistemazione dell’arenile del “Lido Mappatella”, iconico e autentico spazio popolare di centro città, che attualmente presenta una configurazione inadeguata: la scogliera frangiflutti limita la fruizione a circa duecento metri di potenziale battigia, imponendo la balneazione sui versanti laterali della spiaggia, e rappresenta una sorta di muro che impedisce ai fruitori della spiaggia il godimento della vista panoramica sul Golfo, con Capri all’orizzonte e l’intera curva litoranea cittadina.[guarda video in basso]

La configurazione ipotizzata suggerisce un ampliamento della spiaggia mediante spostamento della scogliera di qualche decina di metri e ripascimento per creare una più armoniosa lunetta sabbiosa. In tal modo, i vantaggi sarebbero molteplici:

– aumento cospicuo della superficie di battigia, quindi di riva fruibile;

– apertura panoramica a beneficio dei frequentatori della spiaggia, quindi anche dei bagnanti nella stagione estiva, nonché dei fruitori della palestra pubblica “Mappatella Gym”;

– miglioramento del decoro, considerando che il “muro” di scogli è completamente imbrattato da scritte realizzate con vernice spray ben visibili anche dalla sede stradale;[guarda video in basso]

– miglioramento della tipica cartolina di Napoli, ovvero del panorama osservato da Posillipo.

clicca sulle immagini per ingrandirle

Ho coinvolto la consigliera comunale, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Flavia Sorrentino, alla quale sono accomunato da una profonda sensibilità per le tematiche di accessibilità al mare e altre visioni, già impegnata in passato in un progetto di realizzazione di piattaforme e soluzioni leggere lungo le scogliere poi frenato dalla Sovrintendenza. Il suo immediato accoglimento ha fruttato la presentazione della proposta progettuale al sindaco Gaetano Manfredi per un’attenta valutazione nell’ambito delle politiche di valorizzazione del litorale cittadino.

Comunicato stampa del Consiglio comunale – dichiarazione della vicepresidente Flavia Sorrentino

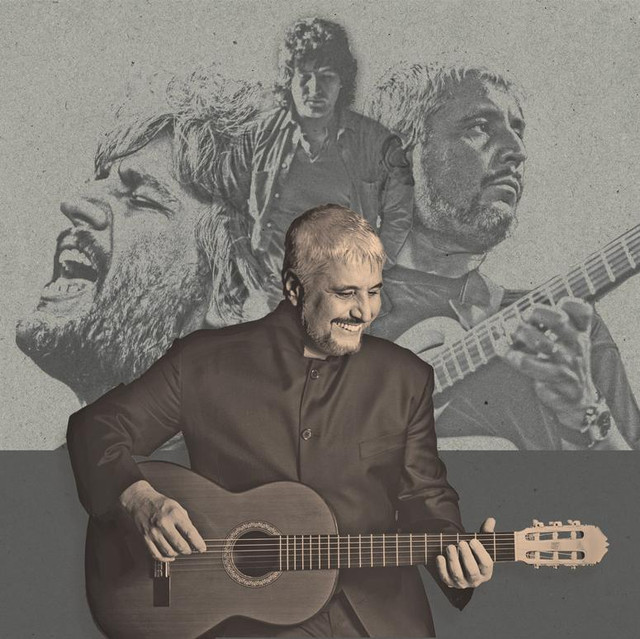

Ron come Lucio Dalla: «Da Napoli non vorrei mai andare via!»

Nel corso di La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Ossini, l’apprezzamento spontaneo per il capoluogo partenopeo di Rosalino Cellamare, al secolo Ron, cantautore pavese profondamente legato a Bologna e a Lucio Dalla.

«C’è una città che ti ha lasciato qualcosa oltre a Bologna, che ti ha lasciato qualcosa?», gli ha chiesto il conduttore. E il cantautore, spontaneamente, ha risposto così: «Napoli! Napoli perché è una città che amo ed è sempre più bella, ancora più di prima in questo momento. Quando ci vado non vorrei tornare indietro più, ma poi bisogna farlo».

Il treno napoletano con vista spazzatura non parte più

Angelo Forgione – Dal treno olandese si vedono i tulipani che rallegrano l’orizzonte. Dal treno turco si ammira la strabiliante bellezza delle moschee di Istanbul. Sul treno giapponese si mangia Sushi e si chiacchiera amabilmente con Mila e Shiro. Il treno svizzero è talmente puntuale che persino la rigida signora Rottermeier risulta in ritardo alla stazione. E dal treno napoletano – napoletano, non italiano! – mica si vede il meraviglioso panorama del Golfo con il Vesuvio! No, si vede una montagna di spazzatura che sommerge la città.

Questo è quello che insegna ScuolaLab, il portale della scuola Ticinese di Bellinzona, a chi studia l’italiano sui suoi testi “didattici”.

Interpellata dal Corriere del Ticino, (e sì, perché la notizia non è stata evidenziata solo da diverse testate campane e nazionali), Tiziana Zaninelli, responsabile della Sezione dell’insegnamento medio del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, dopo l’indignazione montata online, ha porto le rituali scuse e ha informato di aver disposto la rimozione del testo didattico della vergogna.

“Il testo risale a dieci anni fa. Frasi certamente infelici, sfuggite alle correzioni degli esperti e delle esperte di italiano. Ce ne scusiamo. Non vi era alcuna intenzione di denigrare una città italiana, tanto meno da parte dei docenti e delle docenti di italiano, che con il loro insegnamento approfondiscono e valorizzano la nostra lingua. Nel frattempo l’eserciziario è stato tolto dal portale”.

Una scheda vecchia, e non c’era voluto molto a capirlo leggendo la data di pubblicazione dell’eserciziario, ma è stata comunque scritta illo tempore in modo offensivo e inaccettabile, con differenza di trattamento dei popoli, cioè discriminazione; “sfuggendo” al controllo degli esperti linguisti e finendo sotto gli occhi degli studenti per anni senza che nessuno si sia preoccupato di eliminarla, finché qualche fiero napoletano non se n’è accorto e ha protestato.

Una figuraccia ticinese che conferma ancora una volta come la protesta dei napoletani, se fondata, sia sacrosanta. Altro che suscettibilità e vittimismo! Quelli li lasciamo al Codacons e a certi politici italiani che si rizelano per una canzoncina sull’Italia neanche offensiva di un cantante estone, ma tacciono quando a essere davvero vilipesa è la sola Napoli.

Agli amici dell’istruzione ticinese, italiani di Svizzera o svizzeri italiani che dir si voglia, giungano un paio di immagini dei treni napoletani, di quelli panoramici tra mare e vulcano, come suggerimento per riscrivere la scheda e rimuovere dalle teste i loro stantii luoghi comuni.

A 10 anni dalla morte di Pino Daniele, i say «tu staje cca»!

Angelo Forgione – Sapete cosa significò l’irruzione di Pino Daniele sulla scena musicale italiana? Erano, i Settanta, gli anni della grande crisi dei dialetti. Pier Paolo Pasolini a malincuore e Italo Calvino con sollievo li avevano dati per spacciati. A Napoli sorse pure la demonizzazione dei genitori nelle famiglie benestanti della città, quella per lo spontaneo uso della parlata natìa da parte dei figli, ai quali si smise di trasmetterla perché considerata erroneamente retriva e volgare. L’ordine era perentorio: «Parla bene!».

In questo difficile scenario, Pino Daniele osò una contaminazione musicale con il blues americano e l’uso di un napoletano più moderno e sfrontato. Riuscì ad affermarsi, e ad arrestare la ghettizzazione del napoletano in musica. Fu di fatto lui a rigenerare lo sdoganamento della parlata partenopea, riportata da lì in poi sulla scena internazionale e poi definitivamente legittimata dall’uso disinibito e spontaneo che ne fece Massimo Troisi, non a caso amico di Pinotto e a questi accomunato nel dare una più asciutta immagine dei napoletani, lontana da quella del folclore.

Nel 2006, il linguista torinese Gaetano Berruto parlò di “risorgenza dialettale” per fotografare una nuova attenzione verso le parlate locali d’Italia dopo l’assopimento degli anni Settanta. Una risorgenza che doveva molto al napoletano, a sua volta obbligato con Pino Daniele, anche se allontanatosi dal “Neapolitan Power” degli esordi. Lui, cavallo di razza, un puledro che aveva bisogno di frustate di napoletanità per galoppare, dopo aver rivoluzionato la musica napoletana, si era adeguato al trotto del pop italiano e si era fatto divorare dallo star-system commerciale. Aveva chiuso nel cassetto un codice linguistico-musicale di cui sentì la mancanza anche Federico Salvatore, cantandola in una sua celebre canzone: “Chiederei a Pino Daniele che fine ha fatto ‘Terra mia’, ‘Siamo lazzari felici’, ‘Quanno chiove’, ‘Appocundria’, ‘Napule è ‘na carta sporca’, ’Napule è mille paure’, ‘Ma pe cchiste viche nire so’ ppassate ‘sti ccriature’.

Si Pino se fosse astipato pe nnu’ murì, fuorze stesse ancora cu nnuje, e so’ ssicuro ca stesse cantanno n’ata vota ‘o nnapulitano… oggi di fortissima tendenza.

L’anticristo della pizza

Angelo Forgione — E così, nel cuore di Napoli invaso dai turisti, è caduto sulla pizza il muro dell’integralismo napoletano. La pizza con l’ananas non è più un tabù. L’ha demolito Gino Sorbillo, quantunque non sia stato il primo, tra i più noti pizzaiuoli, a usare il particolare frutto tropicale. È semmai il primo a far parlare di sé per il sacrilegio dell’ananas (a fette) sulla pizza napoletana.

Non è sicuramente un sacrilegio impiegare la frutta sulla pizza. Chi sostiene che lo sia non sa che i napoletani, nel primissimo Ottocento, hanno rivoluzionato il disco di pasta condito mettendovi sopra proprio un frutto esotico: il pomodoro. Sì, il pomodoro è esattamente un frutto sotto il profilo botanico, anche se sotto il profilo gastronomico viene comunemente ed erroneamente considerato un ortaggio.

Sia il pomodoro che l’ananas stanno bene con il salato perché frutti acidi e dolci, anche se il primo meno acido e dolce del secondo, e non sempre, dacché il pomodorino giallo è decisamente più dolciastro del rosso, quindi non troppo distante dall’ananas.

Il vero problema sta dunque nell’addizione dell’ananas al pomodoro, unione che crea eccessivo scompenso di acidità, tradotto in debolezza del gusto e scarsa digeribilità. Pensò male di mettere insieme i due frutti l’inventore della “hawaiana”, il greco Sam Panopoulos, in Canada, dopo aver assaggiato varie pizze a Napoli.

Franco Pepe, prima di Gino Sorbillo, ha messo nel menu del suo Pepe in grani di Caiazzo la Ananascosta, un cono con ananas avvolto nel prosciutto crudo, fonduta di Grana Padano e spruzzata di polvere di liquirizia.

Francesco Martucci, a I Masanielli di Caserta, propone la Annurca, con purea di mela annurca in infusione di vaniglia, guanciale croccante di suino grigio ardesia, fior di latte e, all’uscita, conciato romano.

Questi e altri noti pizzajuoli che hanno usato ananas, mele, albicocche o altri frutti acidi e semi-acidi per le loro proposte innovative hanno evidentemente evitato di addizionarli al pomodoro. E hanno pure ricercato un equilibrio tra il dolce e il salato, come avviene con prosciutto e melone, formaggio con le pere e altri abbinamenti che mangiano serenamente, finendo per abbinare la frutta a ingredienti salini e sapidi, strada percorsa anche da Gino Sorbillo, che ha voluto rumoreggiare più che innovare, sapendo che nel cuore di Napoli sarebbero arrivati più giornalisti che clienti a chiedere della sua nuova pizza. Renderebbe anche culturale l’operazione se alzasse il livello del dibattito spiegando che non è l’ananas sulla pizza ma l’ananas col pomodoro il vero sacrilegio.

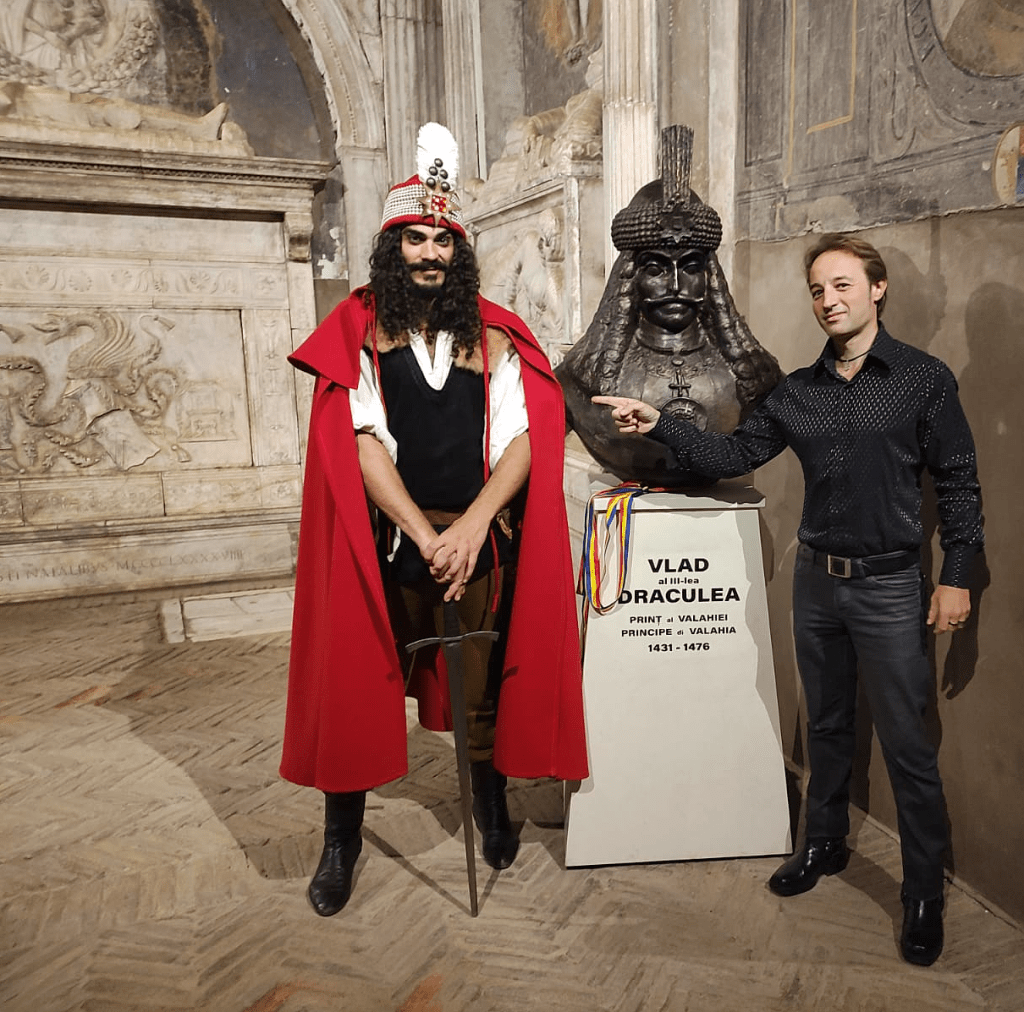

Un busto di Dracula inaugurato a Napoli

Angelo Forgione — Dracula è davvero sepolto a Napoli? Una suggestiva ipotesi di cui si parla già da qualche anno, sulla scorta di una particolare ricostruzione storica partita dalla Basilicata e in cerca di difficili conferme. Da oggi, la vicenda si arricchisce di un nuovo tassello: un busto celebrativo di Vlad III, principe di Valacchia, al secolo Dracula, nel presunto luogo della sepoltura, ovvero il chiostro minore del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Un busto in bronzo realizzato dallo scultore George Dumitru e donato dalla Societa Culturale Storica “Mihai Viteazul” di Plojesti con il supporto del governo rumeno attraverso il Dipartimento per i Rumeni nel mondo, inaugurato sabato scorso durante un’intensa giornata di approfondimenti su una ricostruzione partita dal ritrovamento nella libreria della famiglia Glinni di un testo manoscritto del 1600. Presenti i rappresentanti della stessa famiglia, quelli della Società “Mihai Viteazu”, di “Palazzo Italia Bucarest”, dell’Asociatia Lucani nei Balcani, docenti universitari, dottorandi e studenti, per proseguire nel percorso di riscoperta e valorizzazione sulle orme di Dracula e della sua dimensione europea. La giornata, animata anche dalla performance attoriale di Errico Liguori nei panni storici del principe Vlad, si è conclusa con una cena all’aperto nel chiostro in cui la chef lucana Enza Barbaro, presidente Associazione Italiana Cuochi, ha preparato tra l’altro le tradizionali Minestra maritata e Pastiera, con radici nel Cinquecento napoletano.

Questa storia, ritenuta valida da serissimi studiosi dell’Università di Tallin in Estonia, non incontra invece il favore del mondo accademico italiano. Riassumendola, si finisce per arrivare alla prestigiosa Corte aragonese di Napoli. Si apprende che Dracula ebbe a trascorrere dodici anni alla Corte del Re d’Ungheria Mattia Corvino, perché marito della sorella del Sovrano, il quale a sua volta sposò nel 1475 la figlia del Re di Napoli Beatrice D’Aragona, il cui segretario era Alfonso Ferrillo, duca di Acerenza. Dracula ebbe contatti con la prestigiosa Corte Aragonese di Napoli nel 1475, anno del matrimonio tra Mattia e Beatrice, concordato nell’ottica della difesa dei due regni dall’Impero ottomano, in fase di forte espansione.

Dracula sparì per sempre nel 1476, in battaglia contro gli Ottomani, è il suo corpo non fu mai ritrovato. E qui il pool di studiosi avanza l’esistenza di una figlia di Dracula, la principessa Maria Balsha, nipote di Mattia Corvino e di Beatrice d’Aragona, che, rimasta orfana, sarebbe stata condotta in anonimato a Napoli all’età di circa 6 anni, intorno al 1480, per essere posta sotto la tutela di Isabella Del Balzo, moglie di Re Ferrante d’Aragona. Poi avrebbe sposato Alfonso Ferrillo, duca di Acerenza.

I sostenitori della tesi filonapoletana suppongono che il principe Vlad non sarebbe morto in battaglia, ma sarebbe stato fatto prigioniero dagli Ottomani e in seguito riscattato dalla figlia a Napoli, che lo avrebbe fatto tumulare nel sepolcro del suocero, Matteo Ferrillo, realizzato nel chiostro minore di Santa Maria la Nova. Qui, a testimoniare la presenza di Dracula, vi sarebbe il drago scolpito sulla lapide marmorea, che richiamerebbe al patto militare di mutuo soccorso tra il Re d’Ungheria e gli Aragona, sancito in matrimonio da una comune appartenenza all’ordine del Dragone.

Nei confronti di questa tesi sono stati sollevati molti dubbi, a partire dall’assenza di tracce di una figlia di Dracula e dal significato del drago rappresentato sul sepolcro, che richiamerebbe invece lo stemma araldico della famiglia di Matteo Ferrillo. La leggenda convenzionale, fino a oggi, vorrebbe Vlad sepolto in un monastero di Snagov, in Romania, dove alcuni scavi archeologici effettuati nel 1933 portarono al rinvenimento di una cripta poi identificata come la tomba di Dracula, ma l’azione delle associazioni rumene, con il supporto del loro governo, intervenute a Napoli con un dono alla città, mette certamente in dubbio la narrazione classica.

A rendere tutto ancor più curioso sono le vicende di Bram Stoker, scrittore irlandese di Dracula, romanzo del Principe in versione vampiro per antonomasia, che passò per Napoli nel 1876, quando altri scrittori erano già stati influenzati dalla città. Basti ricordare Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley, nel quale il personaggio mostruoso viene fatto nascere alla Riviera di Chiaia. Del resto, in uno dei più famosi romanzi sul genere “vampiresco” che precedettero Dracula, ovvero Varney il vampiro del 1847, il vampiro protagonista muore gettandosi nel Vesuvio.

Alle origini oscure della “carbonara”, quasi-romana con radice napoletana (?)

Angelo Forgione — Guanciale, uova, Pecorino e pepe. Sono gli unici ingredienti ammessi dalla ricetta canonica e definitiva della carbonara, tipico piatto italiano nel mondo, che non è sempre stato preparato così. Le sue origini sono assolutamente incerte e totalmente irrintracciabili, e vi ruotano intorno diverse ipotesi e tradizioni.

L’epifania del nome avviene nel 1939, in un articolo sul quotidiano indonesiano De Koerier in lingua olandese – all’epoca l’Indonesia era ancora una colonia – dal titolo “Sogno romano di una notte di mezza estate”. Il pezzo descrive piazza di Santa Maria in Trastevere, dove la trattoria “Alfredo” serve “spaghetti alla carbonara” . In Italia, la traccia più antica è del 1949, nel film Yvonne la Nuit, in cui Totò interpreta il suo primo ruolo drammatico. Nel corso della pellicola, in una trattoria di Trastevere, un cameriere comanda «coda alla vaccinara per due e spaghetti alla carbonara per tre».

L’epifania della ricetta, invece, avviene nel 1952, non in Italia ma negli Stati Uniti, sulla guida illustrata dei ristoranti di un distretto di Chicago scritta da Patricia Brontè dal titolo Vittles and vice: An extraordinary guide to what’s cooking on Chicago’s Near North Side” Il libro descrive diversi locali tra i quali anche il ristorante “Armando’s” in cui si serve la carbonara. I proprietari, Pietro Lencioni e Armando Lorenzini, sono di origine italiana e dettano la ricetta lasciando anche qualche termine italiano. Gli ingredienti sono quelli che domineranno la preparazione per diversi anni: taglierini all’uovo, uova, pancetta e Parmigiano.

La prima ricetta pubblicata in Italia risale all’agosto del 1954, sulla rivista La Cucina italiana. Tra gli ingredienti sono elencati la pancetta, il Gruviera e l’aglio, oltre alle solite uova e al pepe, e si indica di cuocere gli spaghetti e poi di ripassare tutto in padella fino a che “le uova si saranno un poco rapprese”.

Un anno dopo, la carbonara entra per la prima volta in un ricettario vero e proprio, La signora in cucina di Felix Dessì, e in una versione più simile a quella odierna, con la presenza di uova, pepe, Parmigiano (“ma se si preferisce il piccante, un buon pecorino lo può sostituire”) e pancetta.

Pecorino e Gruviera sono licenze rispetto al Parmigiano, e per molto tempo si lascerà la libertà di scegliere tra pancetta, prosciutto o coppa, mica guanciale, che entrerà tra gli ingredienti solo nel 1960, in una ricetta di Luigi Carnacina, che aggiungerà la panna liquida per rendere più cremosa e avvolgente la preparazione.

Altri ingredienti trovano spazio nelle diverse ricette, come vino, cipolla, prezzemolo, peperone e peperoncino. Insomma, le uniche certezze sono le uova e il pepe.

La definizione della ricetta contemporanea, ormai classica, anche se classica non è mai stata, si concretizza solo negli anni ‘90, quando nessuno la considera una ricetta romana. Livio Jannattoni, un’autorità in materia culinaria, nel suo ricettario La cucina romana e del Lazio del 1991, propone un capitolo di piatti adottati dalla cucina romana il cui titolo non lascia spazio ai fraintendimenti: Spaghetti alla carbonara e altre pastasciutte quasi-romane. Vi inserisce i piatti che “hanno quasi maturato un diritto provvisorio di cittadinanza romano-laziale”.

Acquisito lentamente alla cucina romana, il piatto sostituisce il Parmigiano con il locale Pecorino. Velocemente, guadagna un posto tra i più tipici d’Italia senza avere origini certe, e diviene nel tempo oggetto di discussione sulla sua incertissima genesi. Oggi, la tradizione popolare attribuisce la ricetta alla presenza dei soldati “alleati” angloamericani in Italia, a Roma o forse a Napoli, durante gli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale, con le loro “razioni k” fatte di uovo liofilizzato e bacon, sposate alla pasta italiana e al formaggio.

Cosa sia successo prima della comparsa del nome del piatto e poi della sua ricetta è un mistero.

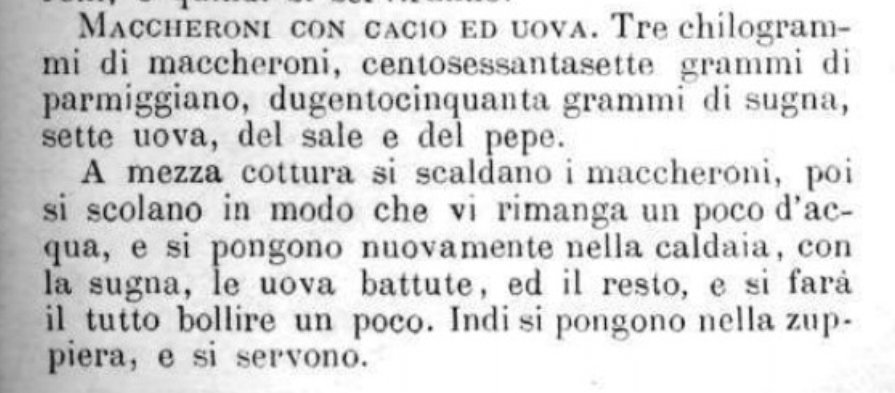

Certamente la carbonara ha come suo antesignano un piatto descritto nel trattato ottocentesco di cucina napoletana Il principe dei cuochi di Francesco Palma. La ricetta, pubblicata nel 1881, è quella dei Maccheroni con cacio ed uova, che indica il condimento della pasta con un mix di uova, formaggio Parmigiano (come da prime ricette del dopoguerra), strutto, sale e pepe, da rapprendere sul fornello con un po’ d’acqua di cottura. Manca il guanciale, o comunque la pancetta delle preparazioni spuntate a metà Novecento, ingrediente suino non tipicamente napoletano ma piuttosto dell’area appenninica abruzzese. Non manca però il grasso animale a dare sapore, lo strutto, che oggi non si usa più ed è surrogato da quello che si ottiene per colatura a caldo del guanciale.

Che sia stato proprio un’aggiunta abruzzese, o comunque appenninica, a completare la ricetta sul retaggio della gricia (guanciale, strutto, formaggio Pecorino amatriciano e pepe)? Non è da escludere, visto che il piatto diventa romano come l’Amatriciana, nata sui monti abruzzesi della Laga aggiungendo alla stessa gricia il pomodoro e la pasta ricevuta da Napoli, del cui regno facevano parte gli amatriciani in tempi preunitari. Questi (abruzzesi fino al 1927, per poi essere assegnati alla nascente provincia laziale di Rieti) si stabilirono a Roma nel secondo Ottocento per vendere i prodotti della loro terra colpita dalla crisi della pastorizia.

Dunque, non è poi così peregrino ipotizzare che la carbonara possa essere nata da una traiettoria culinaria che va da Napoli a Roma, con l’appennino laziale-abruzzese a fare da sponda. Evoluta fino alla versione contemporanea, quella con uova, pepe, Pecorino e guanciale che a cambiarla si commettere sacrilegio. Neanche fosse una ricetta plurisecolare.

Al funerale di Giovanbattista

Angelo Forgione — Mercoledì, ore 15, chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Giorno, orario e luogo dei funerali di Giovanbattista Cutolo, ventiquattrenne della Napoli che costruisce futuro ucciso brutalmente da un sedicenne della Napoli che il futuro lo distrugge. La madre della vittima ha lanciato un appello ai napoletani:

«Il funerale di Giovanbattista deve essere l’inizio del riscatto di Napoli, deve essere un evento storico. Sia la rinascita della città. Chiedo a tutti i musicisti di parteciparvi. Lo chiedo anche a Osimhen e ai calciatori del Napoli: vi prego, partecipate anche voi. Così in tanti e tanti verranno e la brutta gente della città tornerà nelle saettelle (i tombini, ndr)».

È la città dell’idolatria, Napoli, per i calciatori ma anche, in certi ambienti, per i delinquenti. E allora non stupisca l’appello della signora Daniela, anche se la miglior testimonianza che ogni napoletano che ama Napoli può darle è quella di sentire la necessità di partecipare alle esequie di un ragazzo con cui muore un altra speranza di normalità. Io ci sarò, perché profondamente soffro per certi episodi che colpiscono la città che amo. Giovanbattista potevo essere io, poteva essere chiunque, e perciò invito chi legge ad esserci, potendo.

Non faccio finta di nulla e non lascio Napoli alla delinquenza. Non partecipo neanche al riaperto dibattito sull’eduardiano “fujitevenne ‘a Napule”. Hai voglia a ripetere che Eduardo non si riferì ai napoletani ma ai giovani attori di teatro, ai quali consigliò di andare via perché la politica gli aveva negato il sogno di avere a Napoli un teatro stabile che intendeva affiancare al San Ferdinando, da lui acquistato e restaurato. Anche il maestro di Giovanbattista, fondatore della Nuova Orchestra Scarlatti, si è battuto per creare un’orchestra stabile nell’unica tra le grandi città italiane a non averla, e adesso ha intenzione di smantellare tutto. Lo farà davvero, ora che il ministro Sangiuliano, a tragedia avvenuta, ha deciso di sostenere e rendere stabile l’Orchestra Scarlatti in onore di Giovanbattista?

Diamine, questa è la città della grande Scuola Musicale del Settecento e della grande tradizione musicale di straordinaria eccellenza nel mondo. Vi siete mai chiesti perché la città della Musica, del Real Teatro di San Carlo e del prestigioso Conservatorio di San Pietro a Majella, la capitale della Musica cui il mondo continua a guardare, non riesca a dare un futuro ai suoi musicisti? Vi siete mai chiesti perché una città ricca come poche al mondo di cultura, di arte, di poli museali e di Bellezza non riesca a coinvolgere i giovani? E non sto parlando di quelli che crescono nelle famiglie in odor di malavita e delinquenza.

Il male di Napoli, per Eduardo, non era Napoli ma la politica, quella che non alimenta la vita culturale della città della grande Cultura; quella che ammazza un quattordicenne perché lascia che gli piombi in testa un frammento di fregio della Galleria Umberto I; quella che lascia stagnare la malavita.

Erano gli artisti napoletani a dover andare via per dare compiutezza ai loro sogni, non i napoletani. Giovanbattista Cutolo, invece, voleva restare a Napoli, e la delinquenza di costume l’ha ucciso.

A proposito di delinquenza, era inizio Novecento quando Francesco Saverio Nitti, nella sua pubblicazione “Napoli e la questione meridionale”, analizzava i dati snocciolati da Napoleone Colajanni circa quella del capoluogo campano, allora il più popoloso d’Italia, vessato da una pressione daziaria del Regno d’Italia superiore a quella esercitata su Milano, Torino e Genova. Il gran meridionalista lucano scrisse:

“(…) Non ostante tutte le esagerazioni, la morale popolare è a Napoli più alta che in molte fra le città italiane, più vivo è il senso di pietà. (…) Ancora ciò che è più interessante notare è che, non ostante le condizioni di grande povertà, di depressione crescente, non ostante il disordine della vita pubblica, la delinquenza della città di Napoli è assai minore di quella di molte fra le grandi città italiane. Quale è ora la città più ricca d’Italia? Milano. Quale è ora la città più povera? Napoli. Ebbene a Milano la delinquenza è maggiore che a Napoli. (…) Or dunque la popolazione napoletana non solo non ha i difetti che la comune opinione degli italiani le attribuisce, ma messa in condizioni non solo di sofferenza, ma di tormento, in condizioni che spingerebbero alla delinquenza anche la anime migliori, mostra una mirabile forza di bontà”.

Nitti, insomma, sottolineò che la delinquenza di Napoli, già tagliata fuori dallo sviluppo pilotato nel “triangolo industriale” del Nord, era contenuta dalla buona indole della sua gente. Nulla è stato fatto perché la disoccupazione diminuisse, ed è anzi cresciuta. Così la camorra è diventata ammortizzatore sociale oltre che sacca elettorale, godendo di una certa inestirpabilità. Una domanda bisogna porsela se dopo oltre un secolo e mezzo di Unità, nonostante tre presidenti della repubblica napoletani (Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano) e ben sette ministri dell’Interno di origini napoletane e campane (Antonio Gava, Vincenzo Scotti, Nicola Mancino, Antonio Brancaccio, Giorgio Napolitano, Rosa Russo Iervolino e Matteo Piantedosi) dei diciannove succedutisi al Viminale tra il 1988 e il 2023, la camorra continua a imporre la legge dell’illegalità e a zavorrare l’economia della città.

Dopo quanto successo a piazza Municipio, il cantante Geolier, punto di riferimento di chi vede nell’inconsistenza del lusso un valore assoluto, ha lanciato il suo appello ai ragazzi delle realtà difficili:

“Anche io sono cresciuto nel rione, dove parlare in italiano era da scemi e dove andare a scuola era da deboli, ma il mondo non è questo. Io capisco il vostro punto di vista, semplicemente perché era il mio fino a poco tempo fa. Nei quartieri i ragazzi devono cambiare mentalità e scappare da tutto questo male. Voglio dirgli che uscire soltanto per divertirsi con gli amici non è da deboli, che andare a scuola non è da scemi, che portare dei fiori a una tipa che gli piace non è una vergogna”.

Parole che spiegano l’incapacità per certi ragazzi di capire cos’è bene e cos’è male, perché i loro genitori non sono in grado di essere tali; e se non sono già essi stessi esempio pessimo per i figli lo diventano taluni cantanti e determinate fiction. Figli che saranno i genitori di domani, sempre che non si brucino il futuro in cinque minuti di folle spavalderia e becera protervia per strada, così, tanto per affermare la legge del branco. Succede, perché fare il malavitoso è oggi anche fenomeno di costume e stile di vita in certi quartieri non solo periferici in cui per troppo tempo si sono alimentate le risacche di miseria. Non esiste in nessun’altra grande città una commistione tra borghesia e popolo minuto come a Napoli, dove sussistono concentrazioni indigenti proprio nel centro, a ridosso di importanti strade di demarcazione sociale. Rioni storici ma fatiscenti a Santa Lucia, al “rettifilo”, a Toledo, separati da più recenti e decenti costruzioni dirimpettaie, a evidenziare una caratteristica specifica del tessuto urbanistico che riflette quello sociale cittadino: sono un tutt’uno, e vivono gomito a gomito, la Napoli che studia, lavora e vive normalmente, stragrande maggioranza della popolazione, e quella del parassitismo, figlia dell’evasione scolastica e dell’inclinazione all’illegalità, che spesso trova nella delinquenza l’unica nutrizione per le proprie esigenze esistenziali.

Il padre di Giovanbattista Cutolo, regista di teatro e cinema, dice che lascerà Napoli per il dolore di una ferita insanabile. Prima della tragedia si stava dedicando a un docufilm, “Napoli svelata”, esattamente lo stesso titolo che ho dato io al mio ultimo libro. Le sue dovevano essere cinque storie per raccontare l’anima di Napoli senza l’oleografia del male e delle pistole.

È lui a svelare a tutti noi che il povero figlio si chiamava Giovanbattista in tributo a Pergolesi e a Basile. Vallo a spiegare chi erano a chi non conosce la grande storia di Napoli. Anche solo per il rispetto che si deve a questa nobile città stuprata, al funerale di mercoledì bisogna esserci!

Napoli turistica a Ferragosto: dal deserto al pienone

Angelo Forgione — Napoli invincibile, città che sa sempre mettersi alle spalle le sciagure che la travolgono. Oggi piena di turisti anche a Ferragosto, e sembrano così lontane le immagini di una metropoli di fine Novecento che nel giorno dell’assunzione della Vergine diventava più spettrale di quanto non sia apparsa nei tristi giorni del lockdown imposto.

Ancora la città più popolosa d’Italia a inizio Novecento, Napoli, con il suo immenso patrimonio, contendeva a Venezia, Firenze e Roma il primato del turismo nostrano e straniero. Poi, dopo le guerre, sopraggiunse la tivù, e la denigrazione nazionale di matrice positivista dilagò enormemente.

Gran danno all’economia della città lo fece il feroce accanimento mediatico durante il colera del 1973, preciso momento in cui i turisti presero a ignorare quella che fu descritta come una Calcutta d’Europa. Nel 1980 ci si mise pure il terremoto irpino, e poi anche l’apice della recrudescenza della malavita organizzata, con la spietata faida tra Nuova Camorra Organizzata e Nuova Famiglia. Napoli ne escì con le ossa rotte, e se le tenne fino al G7 del 1994, assegnatole per ricostruire l’immagine del Paese e dargliene una diversa da quella proiettata dalla tangentopoli milanese. Ripresero a tornare i turisti, ma le ossa, a Napoli, gliele ruppe di nuovo la crisi dei rifiuti del primo decennio del Duemila. Nessuno avrebbe più scommesso sulla rinascita di Parthenope, e invece neanche la pandemia da Coronavirus è riuscita ad arrestare la rigenerazione di una città che trova sempre in sé le energie per rialzarsi, stavolta passando per l’ottimo lavoro di Gesac a Capodichino, che ha attratto le tante compagnie low-cost sullo scalo partenopeo, e per la florida produzione cinetelevisiva della Film Commission della Regione Campania, per una diversa letteratura/lettura della città e per la cassa di risonanza dei social.

Nel montaggio video, i servizi in onda nei Tgr Campania di due 15 agosto, quello del 1986 e l’ultimo, del 2023. Il primo mostra, con le eloquenti riprese della città vuota, il risultato della proiezione al mondo della Napoli “colerosa, terremotata e camorrista” degli anni Ottanta. Il secondo è quanto la Napoli della cultura, dell’arte e del buon vivere, pur con le sue criticità, è tornata giustamente a riprendersi di forza.

Ora c’è da migliorare i servizi, aumentare l’offerta ricettiva e restituire a cittadini e turisti la risorsa mare negata.

Napoli non muore mai!