Angelo Forgione – Pino è… ben altra cosa di quel che si è visto e sentito durante la serata allo stadio San Paolo con cui il mondo della musica italiana lo ha ricordato, ma non disturbatevi più di tanto per chi non ha saputo parlarlo, o per chi è inciampato nella nota stonata. Certo linguaggio musicale non era propriamente semplice, come certo suo linguaggio dialettale, che lui, come tutti i grandi napoletani, ha veicolato e continua a veicolare altrove. È questa la forza dell’idioma napoletano, che sopravvive all’omologazione e alle lingue internazionali attraverso le sue arti, la sua musica; e grazie a Dio, bene o male, la si canta dappertutto.

Tutti a rendere omaggio a Pino, pochi a dovere e troppi meno, perché lui a tutti si era aperto, magari ridimensionando quei suoi linguaggi alti e ricercati ai quali sarebbe certamente tornato.

Pino è… l’apertura culturale di quella Napoli che continua a dire la sua, e che non si chiude nella sua presunzione. È quella Napoli che continua a parlare, a pensare, a mangiare, a sognare, ad amare in napoletano. È, e non cercate delle affinità con questo mondo nel mondo. Non ce n’è.

Archivi tag: omaggio

Arbore e la grande bellezza di Napoli

Angelo Forgione – Un doppio grazie a Renzo Arbore. Il primo, perché nel momento in cui il mercato discografico italiano fu travolto dalla musica straniera e gli artisti partenopei iniziarono a snobbare la grande produzione napoletana di inizio Novecento, l’eclettico artista foggiano di formazione partenopea andò controcorrente, e nel 1991 ripropose con vigore la canzone napoletana classica, contaminata dal jazz e dal blues, col supporto di eccellenti individualità napoletane capaci di rendere la sua Orchestra Italiana il nuovo veicolo nel mondo della tradizione. Lo fece il musicista forse più americanizzato d’Italia, e tenne in vita un filone fondativo della canzone nel mondo che gli stessi napoletani stavano facendo sparire. Le sperimentazioni di Arbore scavalcarono il purismo stilistico, indirizzando i classici da gran teatro di Napoli verso arrangiamenti da taverna – e Federico Salvatore se ne sarebbe rammaricato qualche anno più tardi nella sua “Se io fossi San Gennaro” – ma senza questa trasformazione, probabilmente, certi capolavori sarebbero scomparsi.

Angelo Forgione – Un doppio grazie a Renzo Arbore. Il primo, perché nel momento in cui il mercato discografico italiano fu travolto dalla musica straniera e gli artisti partenopei iniziarono a snobbare la grande produzione napoletana di inizio Novecento, l’eclettico artista foggiano di formazione partenopea andò controcorrente, e nel 1991 ripropose con vigore la canzone napoletana classica, contaminata dal jazz e dal blues, col supporto di eccellenti individualità napoletane capaci di rendere la sua Orchestra Italiana il nuovo veicolo nel mondo della tradizione. Lo fece il musicista forse più americanizzato d’Italia, e tenne in vita un filone fondativo della canzone nel mondo che gli stessi napoletani stavano facendo sparire. Le sperimentazioni di Arbore scavalcarono il purismo stilistico, indirizzando i classici da gran teatro di Napoli verso arrangiamenti da taverna – e Federico Salvatore se ne sarebbe rammaricato qualche anno più tardi nella sua “Se io fossi San Gennaro” – ma senza questa trasformazione, probabilmente, certi capolavori sarebbero scomparsi.

Il secondo grazie è perché Arbore, tornato a Sanremo su invito di Fazio a omaggiare la bellezza, tema del festival, ha scelto di parlare della bellezza delle melodie napoletane, ma soprattutto della bellezza di Napoli, troppo nascosta, come lo erano le sue canzoni negli anni Ottanta. L’omaggio alla sua città adottiva è sbocciato in quello per l’Italia, “il più bel Paese, secondo noi dell’Orchestra Italiana che giriamo il mondo”, e nella riconoscenza per gli anni napoletani della sua giovinezza:

«Mi devo togliere un debito con una città, una bellissima ‘capitale’ che mi ha adottato e che è nel mio cuore. Una città bellissima e sofferente, che va stigmatizzata quando è giusto, ma anche lodata e apprezzata per le sue straordinarie bellezze. Si chiama Napoli. Vedrete, ha una bellezza straordinaria. Non è cartolinismo ma vera e propria bellezza di un luogo unico che ha natura e monumenti, ed è la verità. Però è una bellezza sofferente e trascurata».

Si, è proprio la verità. Quello che ha detto Arbore aderisce perfettamente a ciò che ho espresso nel mio libro: Napoli è, insieme a Rio de Janeiro e Istanbul, uno dei luoghi più rappresentativi della natura metropolitana, quello che più di tutti accosta alla bellezza naturale anche quella artificiale dei monumenti e delle testimonianze stratificatesi nei secoli, ed rimasta “capitale”, fedele a sé stessa come non è riuscita ad esserlo l’altrettanto antichissima Istanbul. Ma è una bellezza trascurata, una donna seducente dalle curve mozzafiato, umiliate da un misero vestito che le è stato dato, infilato controvoglia per non restare nuda. Napoli, lo riaffermo con sempre maggior convinzione, è “baciata da Dio e stuprata dall’uomo”.

Il “vedrete” di Arbore è un futuro semplice potente come uno spot di promozione turistica, un invito a viaggiare verso questo incredibile luogo di meraviglia, a scoprirlo, svestendosi di imbriglianti pregiudizi, troppo ingombranti anche in quell’ingiunzione a stigmatizzare Napoli “quando è giusto”. Ogni luogo del mondo va bacchettato quando lo merita, e allora perché giustificare il ben parlare di Napoli come di ogni altra bella città del mondo aggiungendo l’ingrediente del rigore disciplinare? Ma Arbore è uomo di mondo, conosce quei soverchi pregiudizi, e per mostrare la sua sincerità ha pagato il piccolo dazio comunicativo.

Della sua performance sul palco dell’Ariston mi è piaciuto il messaggio, mi sono piaciute le parole e le immagini di Napoli mentre la sua band suonava per la gioia del pubblico. Mi sono piaciuti i mandolini, portati sul palco con orgoglio da chi ha deciso di fare da testimonial contro l’esclusione dell’insegnamento nelle scuole medie con indirizzo musicale di un magico strumento musicale. Mi è piaciuto l’intenso ricordo del suo amico Roberto Murolo. Forse davvero bisogna non essere nati a Napoli per fare tutto questo per Napoli, dal palco di Sanremo come nelle strade della città vesuviana; e allora come dare torto al fiero Federico Salvatore? Non mi è invece piaciuta l’interpretazione della splendida Reginella da parte della voce solista di Gianni Conte, napoletanissimo, pur bravo ma, nell’occasione, non all’altezza (purtroppo) del bel canto partenopeo. A proposito di bellezza, ad Arbore non mancherà mai il tripudio ma le bellissime voci di Eddy Napoli e Francesca Schiavo, in questi giorni nei teatri insieme, sì.

8 dicembre, Festa napoletana nel mondo cattolico

Dalla guglia di Napoli alla colonna di Roma, Napoli decisiva nella la definizione del dogma dell’Immacolata Concezione, Patrona delle Due Sicilie

La solennità dell’Immacolata Concezione è antica, importata nell’Italia meridionale dai monaci bizantini e inserita nel calendario della Chiesa universale da papa Alessandro VII con la bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum dell’8 dicembre 1661. La Festa in suo onore celebra un dogma cattolico proclamato l’8 dicembre 1854 da papa Pio IX, che, con la bolla Ineffabilis Deus, fece della Vergine Maria l’unica creatura concepita senza quel peccato originale che invece appartiene a ogni essere umano alla nascita. Tre anni dopo fu eretto un monumento celebrativo a Roma, in piazza Mignanelli, adiacente a piazza di Spagna. Il Pontefice fece installare una colonna con una statua bronzea della Madonna alla sua sommità, inaugurata l’8 dicembre 1857 col fondamentale aiuto di 220 pompieri. Dal 1953, il Papa di turno esce dal Vaticano ogni 8 dicembre e si reca ai piedi della Colonna per presenziare all’affollata cerimonia dell’offerta di una corona di fiori apposta proprio dai Vigili del Fuoco sulla statua della Madonna, una tradizione inaugurata nel 1923.

Nel percorso di definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione, fondamentale importanza la ricoprì il vicino Regno delle Due Sicilie. Dietro il monumento romano si intrecciano infatti le storie delle cattolicissime Roma e Napoli, a quel tempo preunitario vincolate dall’amicizia tra Pio IX e Ferdinando II delle Due Sicilie, tant’è che, nel 1852, il Re di Napoli era stato ospite con tutta la famiglia a Castel Gandolfo, dopo che, nel novembre 1848, il Papa era stato ospitato nella napolitana Gaeta durante il suo riparo dalla Repubblica Romana di Mazzini, Saffi e Armellini. Fu proprio a Gaeta che il Santo Padre, preoccupato per le sorti della Chiesa di Roma, ascoltò le parole del Cardinale Luigi Lambruschini: «Beatissimo Padre, Voi non potrete guarire il mondo che col proclamare il dogma dell’Immacolata Concezione. Solo questa definizione dogmatica potrà ristabilire il senso delle verità cristiane e ritrarre le intelligenze dalle vie del naturalismo in cui si smarriscono». Da Gaeta, Pio IX indirizzò a tutto l’episcopato cattolico l’enciclica Ubi Primus Nullis per accogliere i pareri (in larga parte favorevoli) dei Vescovi sull’eventuale proclamazione del dogma. Il Papa vi rimase fino al settembre 1849, per trasferirsi a Napoli, dove alloggiò alla Reggia di Portici, che lasciò nell’aprile del 1850 per rientrare finalmente nella liberata Roma, dirigendosi direttamente al Vaticano, scelto come sua nuova residenza in luogo del Quirinale.

Durante la permanenza nella capitale dello Stato borbonico, il Papa benedisse i napoletani dal balcone del Palazzo Reale, sperimentò per la prima volta un viaggio in treno sulla linea Napoli-Nocera, visitò le officine ferroviarie di Pietrarsa, andò alla Reggia di Caserta e nell’enclave di Benevento. Il lungo soggiorno nei territori borbonici gli diede modo di avvertire di persona la grande devozione napoletana alla Vergine Maria. Lì, a Napoli, esisteva già un monumento dedicato all’Immacolata, eretto tra il 1747 e il 1750. Re Carlo di Borbone e la consorte Maria Amalia si erano fatti promotori della realizzazione di un monumento barocco dedicato alla Vergine, una scultura che ricalcasse una “macchina da festa”, da collocarsi nel centro della piazza del Gesù Nuovo. Il delegato alla raccolta dei fondi necessari, il gesuita Francesco Pepe, evangelizzatore instancabile che attirava moltitudini di fedeli, aveva messo insieme le tantissime elemosine dei cittadini devoti alla Vergine Maria, vogliosi di vedere presto nello slargo un monumento alla Patria Napolitana che ne rappresentasse la fede del popolo. La Guglia significò i tre componenti della Nazione partenopea tornata indipendente: la Chiesa, la Famiglia reale e il Popolo. Un’altra guglia era, sin dal 1733, pure a Bitonto, dove il culto mariano era fortissimo già dal forte terremoto che nel 1731 aveva colpito la cittadina pugliese. La successiva battaglia del maggio 1734, combattuta dalle truppe di Carlo di Borbone contro quelle austriache, i cui esiti avevano consegnato definitivamente il Regno di Napoli alla nuova indipendenza, aveva convinto la risparmiata popolazione locale che la Vergine vegliasse su  Bitonto, proclamata perciò Patrona della città. E sempre Carlo di Borbone volle la costruzione del monumentale Palazzo dell’Immacolatella nella zona portuale di Napoli, caratterizzato dalla statua della Vergine Maria alla sommità dell’edificio e da altri simbolismi mariani.

Bitonto, proclamata perciò Patrona della città. E sempre Carlo di Borbone volle la costruzione del monumentale Palazzo dell’Immacolatella nella zona portuale di Napoli, caratterizzato dalla statua della Vergine Maria alla sommità dell’edificio e da altri simbolismi mariani.

La festività dell’8 dicembre era già molto sentita nello Stato meridionale perché celebrativa della Patrona speciale della Patria Napolitana dal 1748. Fu proprio l’8 Dicembre del 1816 la data in cui, dopo il periodo napoleonico e il Congresso di Vienna, i due regni di Napoli e di Sicilia erano stati riuniti nel Regno delle Due Sicilie con la “Legge fondamentale del Regno”, un’entità statale spiccatamente mariana. Pio IX, profittando del suo esilio napoletano, visitò chiese e istituti religiosi per toccare con mano quanto il clero del Mezzogiorno considerasse Napoli la vera autorità di riferimento, e non Roma, riscontrando una fortissima attesa della definizione del dogma dell’Immacolata. Conobbe don Placido Baccher, devotissimo alla Madonna e noto come “l’apostolo dell’Immacolata”, colui che aveva reso la Basilica del Gesù vecchio il luogo per eccellenza di venerazione della Vergine. Anche il Pontefice pregò davanti alla statua dell’Immacolata a bella posta per volontà del sacerdote napoletano, e fu proprio dinnanzi a quell’immagine che si convinse a proclamare il dogma mariano qualora ci fosse stata la restaurazione dello Stato pontificio. L’episcopato del Regno napoletano aveva già avviato delle petizioni che furono presentate il 27 settembre 1849 al Papa, allorché si recò al Gesù Nuovo per venerare l’Immacolata, e integrate da numerose altre una volta rientrato in Vaticano nel 1850, quando iniziò a lavorare per approntare la bolla definitoria dell’Immacolata Concezione. L’8 dicembre 1854, Pio IX celebrò in San Pietro la proclamazione del dogma e Ferdinando II, durante la consueta parata al Campo di Marte (attuale zona aeroportuale di Capodichino), ne ricevette l’annuncio telegrafico, ordinando un solenne Te Deum di ringraziamento. Il Popolo Napolitano accolse con gioia l’evento che rendeva universali i festeggiamenti per la Protettrice del Regno delle Due Sicilie in tutto il mondo cattolico.

Pio IX, profittando del suo esilio napoletano, visitò chiese e istituti religiosi per toccare con mano quanto il clero del Mezzogiorno considerasse Napoli la vera autorità di riferimento, e non Roma, riscontrando una fortissima attesa della definizione del dogma dell’Immacolata. Conobbe don Placido Baccher, devotissimo alla Madonna e noto come “l’apostolo dell’Immacolata”, colui che aveva reso la Basilica del Gesù vecchio il luogo per eccellenza di venerazione della Vergine. Anche il Pontefice pregò davanti alla statua dell’Immacolata a bella posta per volontà del sacerdote napoletano, e fu proprio dinnanzi a quell’immagine che si convinse a proclamare il dogma mariano qualora ci fosse stata la restaurazione dello Stato pontificio. L’episcopato del Regno napoletano aveva già avviato delle petizioni che furono presentate il 27 settembre 1849 al Papa, allorché si recò al Gesù Nuovo per venerare l’Immacolata, e integrate da numerose altre una volta rientrato in Vaticano nel 1850, quando iniziò a lavorare per approntare la bolla definitoria dell’Immacolata Concezione. L’8 dicembre 1854, Pio IX celebrò in San Pietro la proclamazione del dogma e Ferdinando II, durante la consueta parata al Campo di Marte (attuale zona aeroportuale di Capodichino), ne ricevette l’annuncio telegrafico, ordinando un solenne Te Deum di ringraziamento. Il Popolo Napolitano accolse con gioia l’evento che rendeva universali i festeggiamenti per la Protettrice del Regno delle Due Sicilie in tutto il mondo cattolico.

Nel 1857, dunque, Roma ebbe il suo monumento mariano, analogo a quello di Napoli. Affine fu il metodo di finanziamento, perché se quello napoletano era stato realizzato con le offerte del popolo, quello romano fu realizzato proprio con soldi napoletani. Li elargì Ferdinando II a Pio IX in cambio dell’abrogazione definitiva di un antico tributo di sudditanza feudale, la cosiddetta “Chinea”, che Napoli aveva pagato in tempi antichi a Roma con la consegna affidata a un cavallo bianco condotto davanti la basilica di San Pietro ogni 29 giugno. L’omaggio era sorto coi Normanni nel 1059 e il suo plateale cerimoniale fu cessato da Ferdinando IV nel 1788, dopodiché la fiera e illuminista Napoli, non più disposta alla sudditanza, aveva dato sempre meno importanza alle annuali pretese della Santa Sede. Il 25 giugno 1855, Ferdinando II chiese a Pio IX di desistere dalle mai cessate richieste e, in forma di “buona uscita”, propose 10.000 scudi pontifici per l’erezione in piazza di Spagna di una colonna da dedicare all’Immacolata Concezione, sulla falsa riga di quella napoletana. Il Papa accettò, e il 5 luglio fece registrare ufficialmente la cessazione del tributo.

L’8 dicembre del 1856, durante la festosa sfilata delle truppe nazionali al Campo di Marte, Ferdinando II subì l’attentato di Agesilao Milano, un soldato che uscì dalle righe e gli si scagliò contro colpendolo due volte con la lama della baionetta. Il Re fu ferito ma rimase stoicamente al suo posto e, dopo essere tornato a Palazzo Reale, fu visitato dai medici con esito tranquillizzante. Per ringraziare la Patrona del “miracolo”, fu decisa l’edificazione di un tempio all’Immacolata al Campo di Marte, la cui prima pietra fu posta dopo otto mesi di raccolta di offerte volontarie. La chiesa dell’Immacolata Concezione è ancora oggi molto popolare a Capodichino, affollata dai fedeli in piazza Giuseppe Di Vittorio, all’imbocco del Corso Secondigliano.

Secondo il parere del professor Gino Fornaciari, ordinario di Storia della Medicina e Direttore della Divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa, l’attentato ebbe probabilmente la sua importanza postuma poiché forse causò la morte per male oscuro di Ferdinando II dopo qualche anno, a causa delle ferite trascurate. Scomparso nel 1859 l’autoritario sovrano, gli eventi per il Regno di Napoli precipitarono e la protestante Londra armò il Piemonte per spazzare via la cattolicissima Napoli dallo scacchiere geopolitico e fare del Risorgimento una guerra contro la Chiesa cattolica di Roma e contro la concorrente Napoli. Proprio a Gaeta si rifugiò l’erede Francesco II per risparmiare alla sua capitale le sofferenze di una guerra all’ultimo stadio. E proprio l’8 dicembre del 1860, il giovane Re decretò la resa al Piemonte con uno struggente proclama che si chiudeva con una preghiera al “sommo Iddio” e alla “invitta Immacolata protettrice speciale del nostro paese”. La “fedelissima” Gaeta pagò l’ospitalità al Papa del 1848 e fu rasa al suolo dai cannoni rigati piemontesi. La Francia cattolica di Napoleone III assicurò ancora protezione a Roma, sostenendo l’Unità d’Italia ma assicurando il potere temporale di Pio IX. E fu proprio il piroscafo francese Mouette ad accompagnare in esilio Francesco II e Maria Sofia, per essere ospitati proprio a Roma dal Santo Padre, in segno di gratitudine per quanto fatto in passato. Nel 1870, con la breccia di Porta Pia, il potere temporale crollò definitivamente, ma la nuova Italia doveva restare cattolica e Vittorio Emanuele II, dopo lo spostamento della capitale da Torino a Firenze (per volontà di Napoleone III) e la successiva invasione di Roma, dovette riconoscere al Pontefice speciali immunità, gli onori di Capo di Stato, una rendita annua e il controllo sul Vaticano e su Castel Gandolfo. Pio IX scomunicò Casa Savoia per la politica ostile alla Chiesa, provvedimento reiterato tre volte e ritirato nel 1878, in punto di morte di Vittorio Emanuele II, ma solo perché il Re dell’Italia cattolica non poteva morire senza sacramenti.

L’Italia era divenuta politicamente e militarmente piemontese per volontà francese e inglese, ma napoletana e romana nel costume, nella religione e nella cultura. Compresa la celebrazione dell’Immacolata dell’8 dicembre, che, non per caso, vede continuare Napoli e Roma a procedere a braccetto nei festeggiamenti. Se a Roma è il Papa a presenziare all’omaggio dei Vigili del Fuoco alla colonna mariana, a Napoli è sono il Sindaco e il Cardinale a porgere sempre ai pompieri un fascio di rose da deporre tra le mani della statua della Vergine sulla Guglia. In altre città italiane, dopo l’affermazione del dogma mariano, sono sorte colonne dedicate alla Vergine Maria, la Regina che Napoli volle innalzata al cielo.

Il Napoli è grande, alcuni bolognesi molto piccoli.

Angelo Forgione – Il Napoli torna in Champions, viva il Napoli! È la dimensione che meriterebbe la città, è la dimensione che merita appieno la società sportiva calcio. Non c’è squadra in Italia che abbia fatto i progressi del Napoli nell’ultima decade, neanche la Juventus dei due scudetti che veniva da due settimi posti e dalla serie B per nefandezze, non per fallimento.

Angelo Forgione – Il Napoli torna in Champions, viva il Napoli! È la dimensione che meriterebbe la città, è la dimensione che merita appieno la società sportiva calcio. Non c’è squadra in Italia che abbia fatto i progressi del Napoli nell’ultima decade, neanche la Juventus dei due scudetti che veniva da due settimi posti e dalla serie B per nefandezze, non per fallimento.

Il progetto Napoli avanza, è in fieri, e non prevede cedimenti improvvisi. I tifosi azzurri siano orgogliosi e sereni, al di là dei mugugni per le strategie di De Laurentiis e i limiti di Mazzarri. Già, Mazzarri, il vero protagonista di questo progetto, da trattenere a tutti i costi, purché lui sia ancora stimolato dal tentativo di vincere lo scudetto col Napoli e di giocarsi la Champions Legue. Walter è probabilmente il miglior allenatore della storia del Napoli, e di grandi tecnici ce ne sono stati sulla panchina azzurra. Giova ricordare che la mentalità vincente, a prescindere dal fattore campo, è una sua impronta, che ogni giocatore cui lui dà fiducia riesce a offrire il centoventi percento, che il suo staff riesce a ridurre al minimo, quasi nullo) gli infortuni e lo stress fisico. Perdere un tecnico così sarebbe problematico e De Laurentiis lo sa benissimo.

Il Napoli ha ora il dovere di proseguire il rafforzamento per puntare al vero grande obiettivo del prossimo anno: il tricolore. E dovrà provarci con la consapevolezza che la Champions porterà via energie. Ecco perché la panchina dovrà essere lunga e forte, ecco perché questo mercato sarà fondamentale per le ambizioni del Napoli, che di soldi da spendere ne ha. Cavani si o Cavani no? Tutti dicono che ormai sia già altrove ma a me questa vicenda non ha mai appassionato, così come quella di Mazzarri. Il continuo chiacchiericcio è fonte di inchiostro per i quotidiani da vendere e ha stufato. Ogni anno la questione Mazzarri e quella del top-player di turno in partenza agitano le acque. Ma Cavani non è affatto già altrove. Le offerte ci sono ma soddisfano solo il calciatore, non la società. Chi vorrà il matador dovrà assicurare l’intera somma della clausola rescissoria e in caso contrario toccherà al Napoli accontentare il calciatore con un sostanzioso ritocco sull’ingaggio. La partita è tutta qui.

Doveroso uno sguardo al vergognoso comportamento dei tifosi bolognesi, qualche decennio fa gemellati con quelli napoletani. Già lo scorso anno si era capito che anche dalla città delle due torri non c’era più da aspettarsi i tappeti rossi. Erano stati anche più disgustosi di ieri, non perché esultarono ai goal dell’Udinese mentre il Napoli scivolava via dalla zona Champions ma perché, oltre a tutto lo scibile delle nefandezze ascoltate ieri, se la presero pure con San Gennaro. Ieri si sono limitati all’invocazione del Vesuvio, proprio loro cui la terra trema tutt’intorno da un anno. Il Napoli e il Bayern Monaco, la scorsa estate, devolsero centomila euro a testa più l’incasso dell’amichevole disputata ad Arco di Trento (e vinta dal Napoli) a favore delle popolazioni emiliane. Figuriamoci se questi schiavi del malcostume ad ogni costo lo sanno, loro che hanno pure dimenticato che, in una fredda serata d’inverno di quattro anni fa al “San Paolo”, Napoli fu l’unica a ricordare la bandiera Giacomo Bulgarelli. Due numeri 8 giganti rossoblù formati da una quarantina di ragazzi stesi a terra nelle due metà campo, applausi di tutto lo stadio e striscioni sugli spalti. Da Bologna qualche corretto tifoso ringraziò e qualcuno scrisse anche “noi sportivi rossoblù non dimenticheremo mai la grande umanità del popolo partenopeo”. Lo scorso anno, i tifosi azzurri erano a Parma a ricordare il bolognese-napoletano Lucio Dalla da poco scomparso con due vistosi striscioni e tanta commozione. Te voglio bene assaje e Ciao Lucio, mentre Caruso risuonava in tutto lo stadio “Tardini”. Mi piace pensare che ieri tre urla si siano levate in cielo, quelle di Lucio Dalla: “GOOOOL”. Aveva detto che la cicogna era cieca e che voleva rinascere a Napoli per essere napoletano a tutti gli effetti. Ora può venire con noi in Europa, senza vergognarsi dei suoi concittadini, cantando ‘o surdato nnammurato.

Doveroso uno sguardo al vergognoso comportamento dei tifosi bolognesi, qualche decennio fa gemellati con quelli napoletani. Già lo scorso anno si era capito che anche dalla città delle due torri non c’era più da aspettarsi i tappeti rossi. Erano stati anche più disgustosi di ieri, non perché esultarono ai goal dell’Udinese mentre il Napoli scivolava via dalla zona Champions ma perché, oltre a tutto lo scibile delle nefandezze ascoltate ieri, se la presero pure con San Gennaro. Ieri si sono limitati all’invocazione del Vesuvio, proprio loro cui la terra trema tutt’intorno da un anno. Il Napoli e il Bayern Monaco, la scorsa estate, devolsero centomila euro a testa più l’incasso dell’amichevole disputata ad Arco di Trento (e vinta dal Napoli) a favore delle popolazioni emiliane. Figuriamoci se questi schiavi del malcostume ad ogni costo lo sanno, loro che hanno pure dimenticato che, in una fredda serata d’inverno di quattro anni fa al “San Paolo”, Napoli fu l’unica a ricordare la bandiera Giacomo Bulgarelli. Due numeri 8 giganti rossoblù formati da una quarantina di ragazzi stesi a terra nelle due metà campo, applausi di tutto lo stadio e striscioni sugli spalti. Da Bologna qualche corretto tifoso ringraziò e qualcuno scrisse anche “noi sportivi rossoblù non dimenticheremo mai la grande umanità del popolo partenopeo”. Lo scorso anno, i tifosi azzurri erano a Parma a ricordare il bolognese-napoletano Lucio Dalla da poco scomparso con due vistosi striscioni e tanta commozione. Te voglio bene assaje e Ciao Lucio, mentre Caruso risuonava in tutto lo stadio “Tardini”. Mi piace pensare che ieri tre urla si siano levate in cielo, quelle di Lucio Dalla: “GOOOOL”. Aveva detto che la cicogna era cieca e che voleva rinascere a Napoli per essere napoletano a tutti gli effetti. Ora può venire con noi in Europa, senza vergognarsi dei suoi concittadini, cantando ‘o surdato nnammurato.

Vergogna Bologna, vince in campo e perde fuori

Vergogna Bologna, vince in campo e perde fuori

Napoli saluta Bulgarelli e Dalla, Bologna invoca il Vesuvio

Angelo Forgione – Partiamo da un punto fermo: gli stadi non possono essere considerati una zona franca della società e lo dimostrerò più avanti. Detto questo, mi viene in mente il ricordo che Napoli dedicò a Giacomo Bulgarelli in una fredda serata di Febbraio del 2009. Due numeri 8 giganti rossoblù formati da una quarantina di ragazzi stesi a terra nelle due metà campo, applausi di tutto il “San Paolo” con il minuto di raccoglimento che fu onorato in quello stadio e non negli altri il giorno seguente. E poi striscioni sugli spalti. Da Bologna qualche corretto tifoso ringraziò Napoli, e qualcuno scrisse anche “noi sportivi rossoblù non dimenticheremo mai la grande umanità del popolo partenopeo”. Dopo tre anni, i tifosi azzurri erano a Parma a ricordare il bolognese-napoletano Lucio Dalla da poco scomparso con due vistosi striscioni e tanta commozione. “Te voglio bene assaje” e “Ciao Lucio” mentre “Caruso” risuonava in tutto lo stadio “Tardini”. E risuonò anche in piazza del Plebiscito la sera dell’inaugurazione delle World Series dell’America’s Cup quando Napoli volle salutare l’artista bolognese. Così come in tutti i palcoscenici napoletani dove gli artisti partenopei gli dedicarono un sentitissimo omaggio canoro.

Angelo Forgione – Partiamo da un punto fermo: gli stadi non possono essere considerati una zona franca della società e lo dimostrerò più avanti. Detto questo, mi viene in mente il ricordo che Napoli dedicò a Giacomo Bulgarelli in una fredda serata di Febbraio del 2009. Due numeri 8 giganti rossoblù formati da una quarantina di ragazzi stesi a terra nelle due metà campo, applausi di tutto il “San Paolo” con il minuto di raccoglimento che fu onorato in quello stadio e non negli altri il giorno seguente. E poi striscioni sugli spalti. Da Bologna qualche corretto tifoso ringraziò Napoli, e qualcuno scrisse anche “noi sportivi rossoblù non dimenticheremo mai la grande umanità del popolo partenopeo”. Dopo tre anni, i tifosi azzurri erano a Parma a ricordare il bolognese-napoletano Lucio Dalla da poco scomparso con due vistosi striscioni e tanta commozione. “Te voglio bene assaje” e “Ciao Lucio” mentre “Caruso” risuonava in tutto lo stadio “Tardini”. E risuonò anche in piazza del Plebiscito la sera dell’inaugurazione delle World Series dell’America’s Cup quando Napoli volle salutare l’artista bolognese. Così come in tutti i palcoscenici napoletani dove gli artisti partenopei gli dedicarono un sentitissimo omaggio canoro.

Oggi, allo stadio “Dall’Ara” di quella Bologna dei due simboli Bulgarelli e Dalla, i tifosi bolognesi hanno pensato bene di indirizzare i soliti cori razzisti e blasfemi (povero San Gennaro!) contro i napoletani presenti e, peggio ancora, di esultare ai goal dell’Udinese segnalati sul maxischermo, di cantare a mo’ di beffa “‘O surdato nnammurato” così come avevano fatto già juventini e laziali.

Oggi, allo stadio “Dall’Ara” di quella Bologna dei due simboli Bulgarelli e Dalla, i tifosi bolognesi hanno pensato bene di indirizzare i soliti cori razzisti e blasfemi (povero San Gennaro!) contro i napoletani presenti e, peggio ancora, di esultare ai goal dell’Udinese segnalati sul maxischermo, di cantare a mo’ di beffa “‘O surdato nnammurato” così come avevano fatto già juventini e laziali.

10 e lode al Bologna per i valori di correttezza sportiva dimostrata in campo, 4 al Napoli per la prestazione, zero spaccato ai bolognesi sugli spalti che hanno offerto una brutta immagine della loro città mettendoci un livore immotivato e oltre le righe. Se oggi in tribuna ci fosse stato Dalla avrebbe certamente bacchettato i suoi concittadini che pure hanno festeggiato a fine partita sulle note di una sua canzone. Che non era la più celebre “Caruso”. Forse i bolognesi, oggi, cantando in lingua napoletana, volevano proprio omaggiare il cantautore di casa che divenne internazionale solo quando prese a comporre e a cantare Napoli, ad amare Napoli. Lui che voleva rinascere napoletano, da lassù si sarà sentito offeso. Qualcuno da Bologna ci spieghi il perchè di tanto accanimento, se c’è un motivo scatenante, e noi cercheremo di comprendere.

Ora non veniteci a raccontare come sempre che certe cose le fanno anche i napoletani. Si, lo sappiamo che a Napoli non ci sono i preti e le monache sugli spalti, ma il razzismo e l’ingratitudine disgustano, e se pure i napoletani ne siano mai stati responsabili, o lo saranno, sarebbero perdenti e stigmatizzabili come i tifosi del Bologna oggi. È il malcostume del calcio italiano che lascia l’amaro in bocca. E pensare che i bolognesi negli anni Ottanta erano al fianco dei napoletani e festeggiavano dai balconi lo scudetto virtualmente vinto nel ’90 dal Napoli proprio nella loro città. Segno che le cose, negli stadi così come fuori, sono sempre in notevolmente peggioramento.

Ora non veniteci a raccontare come sempre che certe cose le fanno anche i napoletani. Si, lo sappiamo che a Napoli non ci sono i preti e le monache sugli spalti, ma il razzismo e l’ingratitudine disgustano, e se pure i napoletani ne siano mai stati responsabili, o lo saranno, sarebbero perdenti e stigmatizzabili come i tifosi del Bologna oggi. È il malcostume del calcio italiano che lascia l’amaro in bocca. E pensare che i bolognesi negli anni Ottanta erano al fianco dei napoletani e festeggiavano dai balconi lo scudetto virtualmente vinto nel ’90 dal Napoli proprio nella loro città. Segno che le cose, negli stadi così come fuori, sono sempre in notevolmente peggioramento.

Pensate che si parla solo di calcio? In questo caso riflettete su come siete assuefatti alla sottocultura italiana apprendendo che all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia quattro passeggeri campani, correttamente in fila, si sono visti rifiutare l’imbarco con conseguenti offese e insulti. «Imparate a parlare italiano, se Napoli non ci fosse tutto andrebbe meglio», queste le parole al desk. Denuncia alla Polaria supportata dalle testimonianze di alcuni francesi, stupiti.

I viaggiatori hanno denunciato. Paolo Cannavaro, invece, ha perso un’altra opportunità per segnalare all’arbitro i cori “vesuviani”. Non fa più notizia, come i cori stessi. Ma solo quelli contro i napoletani, perchè la Fiorentina si è presa 15.000 euro di ammenda per i cori di discriminazione etnica indirizzati al serbo Ljajic.

Noa fa vincere Napoli al festival di Sanremo

Noa fa vincere Napoli al festival di Sanremo

«“Noapolis” è un omaggio alla vostra bellissima cultura musicale»

La serata di gala del Festival di Sanremo era battezzata col nome di “Viva l’Italia nel mondo”. E non poteva mancare la tradizione napoletana, portata sul palco del teatro Ariston prima da Lucio Dalla che ha accompagnato per mano i giovani Carone e Mads Langer sulle note di “Anema e Core”; veramente trionfante però con Noa che, su “Torna a Surriento”, ha prima duettato con Eugenio Finardi per poi dedicare un ricordo a Roberto Murolo con una toccante “Era de Maggio”. Emozionante la cantante israeliana quando, rivolgendosi a Gianni Morandi e a tutta la platea nazionale, ha detto: «“Noapolis” è un omaggio alla vostra bellissima cultura musicale».

La serata di gala del Festival di Sanremo era battezzata col nome di “Viva l’Italia nel mondo”. E non poteva mancare la tradizione napoletana, portata sul palco del teatro Ariston prima da Lucio Dalla che ha accompagnato per mano i giovani Carone e Mads Langer sulle note di “Anema e Core”; veramente trionfante però con Noa che, su “Torna a Surriento”, ha prima duettato con Eugenio Finardi per poi dedicare un ricordo a Roberto Murolo con una toccante “Era de Maggio”. Emozionante la cantante israeliana quando, rivolgendosi a Gianni Morandi e a tutta la platea nazionale, ha detto: «“Noapolis” è un omaggio alla vostra bellissima cultura musicale».

In conferenza stampa, l’artista aveva detto: «la musica Napoletana abbatte tutte le barriere del mondo, è un tesoro della cultura italiana». Sottoscritto da Finardi.

a Valencia una piazza in onore delle Due Sicilie

a Valencia una piazza in onore delle Due Sicilie

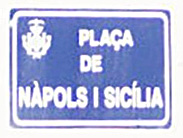

nel cuore della città l’ottocentesca “Plaza de Nápoles y Sicilia”

Edifici ottocenteschi e palazzi antichi, anche se negli anni un lato della piazza è stato deturpato dallo sviluppo edilizio moderno. Ma il toponimo è quello di allora, quando la mediterranea Valencia omaggiò Napoli, intesa come Regno di Napoli, e la Sicilia, ossia Regno di Sicilia; insomma, le Due Sicilie.

Edifici ottocenteschi e palazzi antichi, anche se negli anni un lato della piazza è stato deturpato dallo sviluppo edilizio moderno. Ma il toponimo è quello di allora, quando la mediterranea Valencia omaggiò Napoli, intesa come Regno di Napoli, e la Sicilia, ossia Regno di Sicilia; insomma, le Due Sicilie.

La “Plaça de Nápols i Sicìlia” è alla Ciutat Vella (Distretto 1), nel quartiere “La Xerea” nel cuore di Valencia.