Un momento della discussione sulla lingua napoletana in occasione della presentazione di Napolitiamo presso il bellissimo complesso monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli del 28/9/25.

Un momento della discussione sulla lingua napoletana in occasione della presentazione di Napolitiamo presso il bellissimo complesso monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli del 28/9/25.

“Forgione ha ragione quando afferma che il napoletano è una lingua d’arte perché ha una vastissima tradizione di scrittura colta.

Angelo Forgione ha forgiato Napolitiamo contro l’anarchia ortografica, con una rigorosa ricostruzione storica dell’evoluzione nei secoli dell’idioma partenopeo […]”

Angelo Forgione – È il protagonista del romanzo di Wanda Marasco Di spalle a questo mondo, vincitore della 63ª edizione del Premio Campiello (2025). Ferdinando Palasciano è personaggio importante ma misconosciuto della scuola medica napoletana, tra quelli scippati delle loro idee e deduzioni. Penso a Vincenzo Tiberio, vero scopritore della penicillina attribuita ad Alexander Fleming, oppure a Gennaro Galbiati, inventore della retrovaccinazione ma eclissato da Edward Jenner. Tre figure di cui ho scritto in Napoli svelata (Magenes, 2022) nel capitolo “Grandi, grossi e vaccinati”.

Il nome del Palasciano è più o meno noto a Napoli per la torre che porta il suo nome, ispirata al palazzo della Signoria di Firenze, che svetta dalla collina di Capodimonte, elemento rinascimentale del palazzo in stile eclettico alla salita del Moiariello che si fece costruire nei primi anni del Regno d’Italia. Un nome che oggi sarebbe noto in Europa se gli fosse stata riconosciuta la paternità di quella che dal 1863 è detta Croce Rossa.

Nato a Capua nel 1815, il Palasciano, a 33 anni, in pieni moti insurrezionali del 1848, fu nominato ufficiale medico dell’esercito borbonico del Regno delle Due Sicilie. Durante l’assedio di Messina, con i siciliani insorti contro i napoletani, sostenne la neutralità dei feriti in guerra, a prescindere dall’appartenenza. Disobbedì al generale Carlo Filangieri, che voleva si curassero solo i suoi soldati, e si adoperò per prestare soccorso e cure anche ai rivoltosi: «I feriti, a qualsiasi esercito appartengano, sono per me sacri – disse al suo superiore – e non possono essere considerati come nemici; il mio dovere di medico è più importante del mio dovere di soldato». Fu condannato a morte dal tribunale militare, pena commutata in un anno di carcere solo grazie all’intervento diretto del Re, Ferdinando II.

Nel 1861, in piena nascita dell’Italia unita, durante il Congresso Internazionale dell’Accademia Pontaniana di Napoli, sostenne la necessità di una convenzione internazionale per il reciproco riconoscimento fra i belligeranti della neutralità dei soldati feriti o malati. Le sue proposte ebbero una vasta risonanza in tutta Europa, ma non se ne fece alcuna menzione alla Conferenza di Ginevra del 1864 che segnò la nascita delle Società Nazionali della Croce Rossa. Nessuno accennò alla vera paternità del principio ispirativo, che era del medico campano, ma fu invece attribuita al ginevrino Henri Dunant, scrittore di Un Souvenir de Solferino, una memoria tradotta in più di 20 lingue di quanto visto durante la battaglia di Solferino nel giugno 1859, la più sanguinosa della 2° Guerra di Indipendenza italiana.

Il Palasciano lottò dall’Accademia Pontaniana per rivendicare la sua precedenza, ma contestualmente chiese addirittura di migliore la convenzione di Ginevra includendo l’assistenza ai feriti dei conflitti navali, cosa che avvenne nel 1868, ma ancora una volta ignorando il suo ispiratore.

In seguito, il medico campano fu pure allontanato dall’Università di Napoli e dalla cattedra di Clinica chirurgica per volontà del rettore Paolo Emilio Imbriani con cui ebbe forti attriti. Gli fu pure smantellata la sua sala operatoria all’avanguardia. Eventi che probabilmente sconquassarono definitivamente il suo animo. A settantuno anni, nel 1886, mostrò segni di squilibrio mentale, una condizione che si trascinò fino alla morte, avvenuta nel 1891, in seguito alla quale la regina Margherita interessò il Ministero della Guerra affinché fosse rivendicata all’Italia l’idea della Croce Rossa. La Società Nazionale di Croce Rossa italiana fu incaricata di pubblicare memorie del Palasciano, ma non si riuscì a ottenne il risultato prefissato.

La storia di Ferdinando Palasciano dice che dietro al simbolo della Croce Rossa, derivato dalla bandiera della Svizzera, la patria del ginevrino Dunant, è nascosto un cavallo sfrenato, il sempiterno simbolo di Napoli, la città dove studiò e operò il vero ispiratore del principio di neutralità dei feriti in guerra.

Appuntamento con Napolitiamo a domenica 28 settembre, ore 11:30, nella bellissima location del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, nel cuore di Napoli. Una mattinata tutta dedicata alla lingua napoletana.

Dibattito di Maurizio de Giovanni e Angelo Forgione, con intermezzi musicali di Gennaro Pisapia. Introduce gli ospiti il direttore del Complesso monumentale, Giuseppe Reale. Modera Pasquale Giustiniani.

Ingresso libero.

NAStartUp, il network no profit di accelerazione fondato da Antonio Prigiobbo, dedica attenzione a Napolitiamo nel format ReadYnnovation, la rubrica dedicata a libri e storie che raccontano il futuro.

“Per innovare davvero, bisogna partire dalla tradizione. Napolitiamo è un libro innovativo che unisce rigore storico e didattica pratica: da un lato ricostruisce l’evoluzione dell’idioma partenopeo nei secoli, dall’altro propone un vero e proprio prontuario per apprendere l’ortografia napoletana.

Un’opera che restituisce prestigio letterario a una lingua troppo spesso ridotta a semplice dialetto, offrendo strumenti concreti per scriverla correttamente e mantenerne viva la tradizione”.

Angelo Forgione – Era la festa di Napoli. Non ne resta che il ricordo e la sola celebrazione religiosa, osservata esclusivamente dai devoti della Madonna di Piedigrotta, venerata dai pescatori e dal popolo di Mergellina dal momento dell’apparizione a tre religiosi napoletani avvenuta nel 1353.

Una storia dalle origini antichissime e precristiane, che qualcuno riconduce ai riti orgiastici in onore di Priapo, ma che in realtà celebrava i riti mithraici che magnificavano i misteri del Sole. Erano lascito dei Greci nella Napoli dei Romani che conservava usi e costumi delle origini, e si tenevano nella Crypta Neapolitana, la galleria nella collina di Posillipo scavata nel I secolo a.C. per facilitare la comunicazione diretta fra Neapolis e Puteolis.

Dal medioevo, si narra fantasiosamente che il tunnel sia stata realizzato da Virgilio in una sola notte, facendo ricorso a quella magia che gli si attribuiva e che lo rese patrono di Napoli prima di San Gennaro. Proprio nei pressi dell’ingresso della Crypta si trova quella che ancora oggi è identificata dalla tradizione come la tomba di Virgilio, ma che in realtà è un simbolico cenotafio.

Che la cavità posillipina facesse funzione di mitreo è fortemente indicato dal ritrovamento, avvenuto nel XVI secolo, di un bassorilievo del culto di Mithra, datato tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C., e oggi esposto al Museo Archeologico Nazionale, sul quale sono riportate le simbologie poi riprese dal Cristianesimo, responsabile probabilmente di avere raccontato dei riti orgiastici in onore di Priapo per sovrapporre alla festa la simbologia del Santuario di Piedigrotta, edificato nel 1353 davanti la Crypta, e dell’apparizione della Madonna ai tre religiosi, in onore della quale la festa religiosa fu fissata l’8 settembre, giorno della Natività della Beata Vergine Maria (concepita senza peccato originale l’8 dicembre). Forse per opporsi a quel luogo di baccanali orgiastici pagani, l’orientamento della chiesa fu invertito nel Cinquecento, in piena Controriforma, con la facciata rivolta in direzione opposta all’ingresso della Crypta.

In realtà, dopo le processioni in onore di Mithra, non era stato Priapo ad attirare i napoletani nella cavità posillipina ma Dioniso, al quale, nel mondo antico greco che aveva dato origini a Napoli, erano dedicate le feste di vendemmia d’autunno. Pare che le danze in onore della divinità del vino mostrassero gli stessi movimenti della tarantella, più tardi inventata e adottata nella Festa.

Le trasformazioni della Piedigrotta si sono ripetute nei secoli, tra sovrapposizioni religiose ma anche dinastiche operate dai vari regnanti che hanno cavalcato la Festa. Oltre ai canti, le processioni si arricchirono di carri e di elementi caratteristici che con il passare del tempo sono stati sottratti al popolo, il vero protagonista, divenuto man mano spettatore.

La fama internazionale fu raggiunta nel Settecento, dopo la vittoria di Carlo di Borbone a Velletri contro gli austriaci nell’agosto del 1744 con cui fu blindata l’indipendenza di Napoli. La data dell’8 Settembre fu resa Festa nazionale del Regno di Napoli e del suo esercito e la Madonna di Piedigrotta, il simbolo religioso della festa, fu innalzata alla venerazione borbonica della Capitale. La “Piedigrotta” divenne l’appuntamento di Napoli per stringersi attorno alla Nazione Napolitana con una celebrazione ricca di sfarzose parate militari e cannonate dai cinque castelli cittadini. Carlo di Borbone volle che diventasse un Carnevale celebrato con sfilata di carri più ricchi di quelli allestiti sobriamente coi prodotti della terra dagli abitanti delle zone limitrofe che confluivano a Napoli anticamente. Dovevano essere preceduti da bande musicali e ritraenti personaggi della storia e della tradizione napoletana quali san Gennaro, la Sirena Parthenope, Pulcinella, Masaniello ed altri, che dovevano procedere in direzione del Palazzo Reale, nei cui pressi era allestito il palco reale, meta di un rituale “inchino”. Gran protagonista, come detto, era il popolo, invitato a cantare, a fare baccano e a unirsi alla nobiltà e alla corte nei festeggiamenti per le strade, insieme ai viaggiatori che giungevano per toccare con mano ciò di cui si sentiva parlare in tutt’Europa. La “Piedigrotta” divenne la festa più famosa del Continente e Napoli, anche durante la Festa, fu meta dei ricchi turisti del Grand Tour a cavallo tra Sette e Ottocento che intendevano toccare con mano quell’atmosfera unica di cui si sentiva parlare in tutte le capitali.

La gara canora di Piedigrotta fu ufficialmente inaugurata l’8 settembre del 1839, con il trionfo di Te voglio bene assaje. E però, qualche anno più tardi, dopo l’unità d’Italia, la festa pagò il doppio significato religioso e dinastico borbonico. Garibaldi entrò a Napoli il 7 settembre del 1860, e il giorno seguente, in piena Festa, si recò a far visita alla Madonna di Piedigrotta attraversando in parata la Riviera di Chiaia, accolto sinistramente da un tremendo temporale che inzuppò il corteo, nel quale marciavano anche il ministro voltagabbana Liborio Romano e tutti i “compagnoni” (camorristi ante litteram) a protezione del Generale.

La Festa fu sospesa nel 1862 dal nuovo potere massonico, a seguito del decreto nazionale di soppressione di tutti i conventi e la confisca dei beni mobili e immobili della Chiesa, compreso il santuario di Piedigrotta.

Ripartì diversi anni più tardi, ma andò incontro al suo declino con l’avvento del fiorente business delle industrie discografiche di fine Ottocento, convogliata in una preziosa rassegna di canzoni che però sostituirono i canti del popolo. Mentre guadagnava il suo grande patrimonio musicale, Napoli perdeva definitivamente la vera essenza della Piedigrotta. I canti popolari, anticamente eseguiti nei pressi della Crypta, divennero canzoni, eseguite in piazze e spazi più ampi. Il popolo neanche sfilava più, avendo perso il suolo ruolo di attore per assumere quello di spettatore.

Con la nascita del Festival della Canzone Napoletana, nel 1952, anche la rassegna canora di Piedigrotta declinò, insieme alla Festa che l’industria discografica aveva conquistato.

La sospensione del 1982 seguì ai disagi del terremoto d’Irpinia, anche se la sfilata dei carri fu comunque sovvenzionata da un’associazione privata per qualche anno ancora.

Dal 2007, sotto l’amministrazione Iervolino, gli ultimi discutibili tentativi di riaccendere l’appuntamento settembrino. Tentativi definitivamente abortiti nel 2012 dall’amministrazione De Magistris, con l’evento ormai sradicato dall’identità e dalla memoria dei napoletani.

Angelo Forgione – “Non avendo altro di che disporre su questa terra se non del misero mio corpo, composto di ossa, carne, cartilagini, nervi, eccetera, sono venuto in deliberazione di disporne nel modo che segue con questo mio atto di ultima volontà […]. Lascio le orecchie a quei sordi che non vogliono sentire, e gli occhi a quei ciechi che non vogliono vedere, perché alla fine sentano e vedano gli ardenti desiderii e i veri bisogni degl’italiani […]. Lascio la lingua a tutti i miei fratelli del Piemonte, perché, se a Dio piace, diventino Italiani anche da questo lato, e facciano colla parola e colla penna opere così belle e leggiadre come quelle che hanno fatte con le armi”.

Così scrisse in un suo polemico testamento del 1866 il filologo napoletano Emmanuele Rocco, palesando tutta la delusione per gli esiti dell’unità d’Italia fatta con la forza dei cannoni dai Piemontesi, francofoni e non italofoni. Ci si imbatte in lui per la sua descrizione delle pizze più comunemente mangiate a Napoli alla metà dell’Ottocento in Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, pubblicazione curata da Francesco de Bourcard, in cui spiegò che in una delle tante combinazioni finivano “foglie di basilico”, “sottile fette di muzzarella” e “pomidoro”. Cioè la margherita ben prima della sua presunta nascita (1889).

Il Rocco fu il massimo lessicografo dell’Ottocento napoletano, e forse di sempre. Figura prioritaria e poliedrica della cultura linguistica nazionale e napoletana, colto filologo, latinista, grecista e conoscitore di più lingue straniere, fu eccellentissimo studioso della lingua italiana e del dialetto napoletano. Oltre a ispirare gli accademici della Crusca per diverse voci del loro Vocabolario, partecipò con ruolo importante alla rinascita dialettale della Napoli postunitaria, rivendicando con orgoglio e fermezza il prestigio di una tradizione letteraria dialettale alta, per lui assolutamente degna di figurare accanto a quella in italiano.

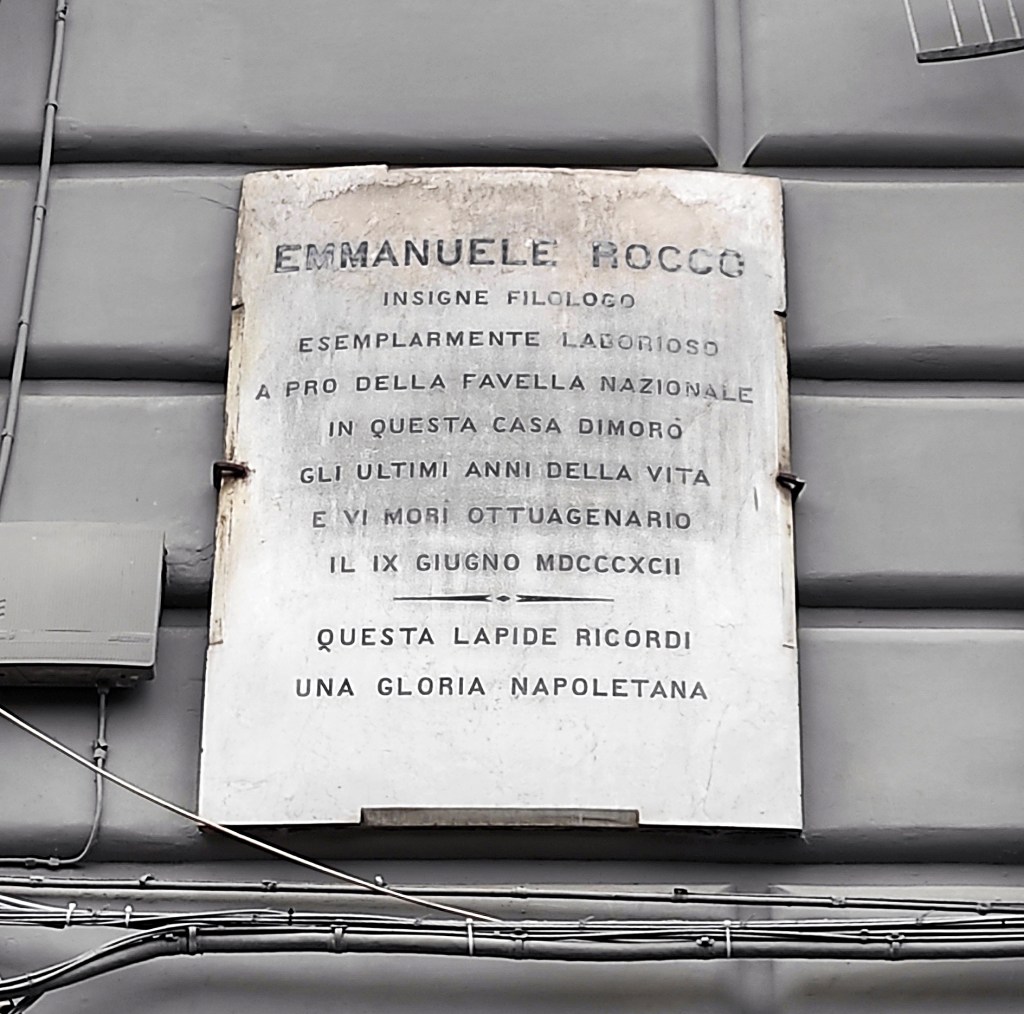

Eppure un personaggio di tale spessore, protagonista della cultura del medio e secondo Ottocento, risulta oggi un Carneade di cui restano solo i tratti biografici essenziali e un’epigrafe, fatta apporre dal Comune di Napoli alla sua morte, nel 1892, sulla facciata del palazzo in via Suor Orsola in cui abitò nei suoi ultimi anni. Un po’ ingenerosa, perché vi si legge di solo lavoro sulla “favella nazionale”, e non anche delle sue grandi fatiche e battaglie per il dialetto partenopeo.

Morì sostanzialmente da emarginato dalla cultura ufficiale per motivi essenzialmente politici. Isolato con il pretesto di aver ricoperto, prima del tumultuoso ’48, con dieci figli a carico, le mansioni di redattore e revisore del Giornale del Regno delle Due Sicilie, dipendendo perciò dal Ministero di Polizia borbonica; gli erano stati negati incarichi di insegnamento e di giornalismo, generando in lui l’atteggiamento di sfiducia nei confronti della nuova realtà nazionale edificata dai Piemontesi.

E poi scontò il fatto di essere stato aspro oppositore degli aspetti più intransigenti del concittadino Basilio Puoti, figura esaltata dopo l’unificazione nazionale perché padre del Purismo linguistico. Vi aveva pure aggiunto l’opposizione a una spinta riforma ortografica del dialetto avanzata da Vittorio Imbriani, il patriota massone che lo aveva definito “censore borbonico”, e del quale aveva contestato l’atteggiamento di chiusura nei confronti del patrimonio dialettale da sottodimensionare.

Morto il Rocco, il suo editore Chiaruzzi, liberale, interruppe la pubblicazione dei restanti fascicoli del suo colossale Vocabolario del dialetto napolitano, opera colossale ricavata da uno spoglio anche ortografico della letteratura in napoletano dal Cinquecento all’Ottocento.

“È morto Emmanuele Rocco, e il Chiurazzi, che stampava il suo interessantissimo vocabolario napoletano, non ci fa saper nulla più della pubblicazione. […] In questo dolce paese indifferente ed apata muoiono le persone e le cose migliori, senza che nessuno se ne avveda o ne prenda conto”.

Sono parole di un trentaduenne Salvatore Di Giacomo per rimarcare l’interruzione della stampa del Vocabolario del Rocco, e il buio che era stato fatto calare dall’alto su di lui.

Questo fu il trattamento riservato a un grande studioso e figura di spicco della cultura napoletana dell’Ottocento, colpevole dei suoi trascorsi al servizio dei Borbone e delle sue battaglie di opposizione alla nuova cultura imperante, che tendeva ad annullare le identità locali.

Fortunatamente, nel 1941, il manoscritto completo del Vocabolario del Rocco fu consegnato dai suoi eredi all’Accademia della Crusca, che ha pubblicato l’edizione completa nel 2018. Un modo per rendere parziale giustizia a un grande napoletano, cosa che ho fatto anche io nel mio Napolitiamo, al quale rimando per approfondimenti sul personaggio, sulle vicende accennate e sull’intera storia della lingua napoletana.

La conoscenza è libertà – Libri e idee in cammino continua con un appuntamento speciale.

Un’occasione per riflettere sull’identità, la storia e l’anima profonda di Napoli, raccontata con passione da Angelo Forgione, scrittore, saggista e attivista culturale, noto per il suo impegno nella valorizzazione del Mezzogiorno e della cultura partenopea.

In Napolitiamo, Forgione ci accompagna in un viaggio emozionante tra parole, luoghi e significati nascosti, invitandoci a guardare Napoli con occhi nuovi, lontano da stereotipi e luoghi comuni. Vi aspettiamo per un incontro ricco di spunti, emozioni e cultura.

📅 Martedì 3 settembre – ore 18.30

📍 Biblioteca Comunale di Pimonte

Ingresso libero

Angelo Forgione – Metto un po’ di riso sul fuoco con l’eterno dilemma che divide la Sicilia: è più corretto dire arancino, con uscita in o dei catanesi, o arancina, con uscita in a dei palermitani? Non è questione di preparazione e di sola forma, conica a Catania, magari ovale a Messina, e perfettamente sferica a Palermo. L’ardua risposta, come spesso accade, ce la fornisce la storia.

Il termine nasce in forma dialettale, ed è esattamente arancinu. Così appare in principio in Sicilia, e lo si evince dal Dizionario siciliano-italiano del palermitano Giuseppe Biundi, pubblicato nel 1851, in cui spunta la prima documentazione scritta della glossa in quanto pietanza, dacché fino ad allora, con arancinu, si era inteso esclusivamente il colore del frutto d’arancio. Il genere indicato dal Biundi è quello maschile, e la definizione dice “diminutivo di arancio”, dando retroattivamente ragione ai catanesi, anche in virtù della u finale del dialetto siciliano, che equivale a o.

Voce che nel Nuovo vocabolario siciliano-italiano del palermitano Antonino Traina, anno 1868, indica “spezie di vivanda” e rimanda a “crucchè”, là dove si legge di “polpettine fatte o di riso o di patate o altro”, evidentemente fritte.

Nel Nuovo dizionario siciliano-italiano del palermitano Vincenzo Mortillaro, anno 1876, la voce riferisce di “sorta di vivanda fatta di riso a forma di arancio ripieno di manicaretto”.

Forma di arancio, non di arancia, perché proprio al maschile era indicato anche il frutto dell’omonima pianta. Fu evidentemente la spinta verso l’italiano standard di fine Ottocento e primo Novecento a indurre i palermitani ad adottare la forma femminile arancia in via di affermazione nella lingua nazionale, usata anche per indicare la crocchetta di riso in sembianze di piccola arancia (arancina). Tale supposizione trova sostegno dall’Accademia della Crusca, che precisa come alla distinzione di genere nell’italiano standard, femminile per i nomi dei frutti e maschile per quelli degli alberi, si sia giunti solo nella seconda metà del Novecento, e come molti parlanti di varie regioni italiane – Toscana inclusa – continuino tuttora nell’uso di arancio per dire arancia. L’unica attestazione di arancina nella letteratura di fine Ottocento si legge nel romanzo I Viceré del catanese Federico De Roberto: “le arancine di riso grosse ciascuna come un melone”.

È sempre la Crusca a dirci che la glossa femminile fu registrata dalla lessicografia italiana a partire da Nicola Zingarelli nel 1917 e poi da Alfredo Panzini nel 1927. Dopo, però, non se ne ebbe più traccia, e lo stesso Panzini, nell’edizione del 1942 del suo dizionario, passò per primo alla glossa maschile. Così è riportata principalmente la pietanza nei dizionari italiani dei nostri giorni, e così è stata denominata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Fatta luce sul nome della pietanza, non si può non accorgersi, ed evidenziare, che Giuseppe Biundi, nel 1851, oltre a indicare per arancinu il “diminutivo di arancio”, aggiunge qualcosa di ben più interessante: “e dicesi fra noi una vivanda dolce di riso fatta alla forma dello arancio”. Da tale definizione, ripetuta anche nelle diverse edizioni successive del suo dizionario, si deduce inequivocabilmente che l’arancinu fosse in principio dolce e non salato, viepiù considerando che i primi acquisti di pomodoro da parte della nobiltà siciliana si registrarono dopo il 1850, e solo dopo il frutto-ortaggio entrò a pieno titolo nella cucina di Sicilia, tanto da poter parlare di un “processo di pomodorizzazione” in epoca successiva all’unità d’Italia. Non era certamente tra gli ingredienti del ripieno dell’arancinu, e non aveva nulla a che fare con la preparazione originale. Peraltro, solo sullo Zingarelli del 1917 si apprende dell’uso della carne tritata, evidenza che lascia supporre che a inizio Novecento si sia fatta strada la trasformazione della pietanza e di conseguenza del suo gusto, per condimento con sale invece che con zucchero, e appunto pomodoro e carne.

Ma se andiamo indietro di dodici anni rispetto alla pubblicazione del dizionario di Giuseppe Biundi, ci accorgiamo che nel 1839 il grande gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, nella seconda edizione del suo trattato Cucina teorico-pratica, aveva mostrato al pubblico la ricetta dei crocchè di riso nel capitolo “delle fritture”. Riso, parmigiano grattugiato, uova, sale, pepe e pangrattato. A forma di pignoccate, cioè di palle. Crocchè di riso già citati alla pagina 220 della prima edizione del trattato, nel 1837, ma senza indicarne la ricetta.

Andando ancora più indietro, nel 1790, è il cuciniere di origine romana Francesco Leonardi a pubblicare la ricetta delle Surprise di riso nel suo manuale di cucina L’Apicio Moderno. Egli indica di condire il riso come per il sartù di riso (alla sultana), cioè con sale, uova, parmigiano e ragù (a quel tempo salsa stufata non ancora a base sugo di pomodoro bensì di carni, cipolline, ostriche, tartufi, funghi, erbe e diversi altri ingredienti in spezzatino messi insieme e cotti), e di modellarlo “o a guisa di pere, o tonde, o bislunghe“, mettendo un “picciolo salpiccone nel centro”, ovvero un cuore di tritato, per poi impanare e friggere.

Francesco Leonardi, romano di nascita, aveva fatto il suo noviziato nelle cucine francesi del Maresciallo di Richelieu a Parigi e poi a Napoli per il Principe di Francavilla, dove aveva avuto modo di intercettare e apprezzare la cucina napoletana con i suoi innovativi usi, ai quali riservò attenzione particolare nel suo manuale di cucina. Sarebbe ritornato a lavorare a Napoli per qualche anno nel 1804.

Tra i capocuochi napoletani e quelli siciliani esisteva a quel tempo una forte commistione dettata dalla comune appartenenza al regno dei Borbone di Napoli, tant’è che le due schiere erano accomunate dallo stesso appellativo: monzù per i napoletani e monsù per i siciliani, dal francese monsieur (signore). Crocchè, del resto, era la deformazione della parola transalpina croquette (crocchetta), come pure Sartù lo era di sur tout (tutto sopra) e Supplì della parola surprise (sorpresa), riferita al ripieno nascosto nel cuore di un manicaretto. Nei territori borbonici di Palermo, Re Ferdinando trascorse una decina d’anni a partire dal 1799, durante il breve periodo della Repubblica Napolitana e la ben più lunga occupazione napoleonica del Sud peninsulare di inizio Ottocento, e lì i cuochi di corte napoletani al seguito erano venuti a contatto con quelli siciliani reclutati sul posto.

I ricettari di Ippolito Cavalcanti e Francesco Leonardi ci dicono chiaramente che la versione salata delle palle di riso, detta crocchè o supplì, fu accolta verosimilmente dai cuochi siciliani di fine Ottocento, fin lì rimasti ancorati a quel gusto dolce di cui ci parla chiaramente Giuseppe Biundi. Cinquantasei anni dopo, nel 1917, Nicola Zingarelli ci spiega che trattasi di “pasticcio di riso e carne tritata, in Sicilia”.

Da tutto ciò si evince che le palle di riso napoletane, in versione salata, sono cosa conosciuta a Napoli prima che nella grande isola.