Angelo Forgione per Vesuvio Live – E venne il gran giorno: Maurizio Sarri ha fatto ingresso a “palazzo”, entrandovi senza ariete, senza sfondare portoni o finestre ma calcando sorridente il tappeto rosso srotolatogli sotto i piedi. Doveva fare il colpo di stato e ora sarà egli stesso lo stato. Rischiò di essere la rivoluzione napoletana del calcio italiano e ora sarà la rivoluzione interna alla Juventus.

Benservito e cordiali saluti di facciata al pluriscudettato Allegri per virare sull’opposta filosofia, proprio quella che aveva provocato una crisi di nervi al licenziato. «Lo spettacolo, al circo», ammonì il defenestrato, ed ecco spuntare proprio il tendone a strisce bianconere, in attesa di capire se spettacolo sarà e se Champions finalmente arriverà.

Sarri al posto di Allegri è un guanto completamente rivoltato, e che lo si rovesci ora, a distanze dal Napoli aumentate, è ammissione implicita di uno scudetto immeritato, quello del 2018, anno di una rivoluzione azzurra riuscita sul campo e sventata fuori.

Ora che Sarri è alla corte di Andrea Agnelli sarebbe inelegante parlarne in termini diversi, quantunque ci abbia già pensato lui stesso a farlo, mostrandosi controfigura di quel che fu sulle pagine di Vanity Fair: «Il “sarrismo” è un modo di giocare a calcio e basta». E basta?

Così il tecnico di Figline Valdarno, nonostante le dediche europee ai napoletani, ne ha preso le distanze e recintato la fecondazione del “sarrismo” a una vicenda del tutto personale, attribuendone la nascita esclusivamente alle sconfitte e agli schiaffi presi, a prescindere dall’ambiente in cui è stata sublimata la sua idea di calcio. Vero è che Sarri si è fatto caparbiamente da sé, ma nessun suffisso era mai stato agganciato al nome di un allenatore italiano, neanche di quelli più vincenti della nostra storia. Se è accaduto con Sarri è perché Sarri, che nulla aveva vinto, ha esaltato il Napoli e Napoli ha esaltato Sarri. “Sarrismo” e “sarristi” sono sbocciati a Napoli, dopo una lunga e impervia gavetta dell’allenatore in giro per l’Italia.

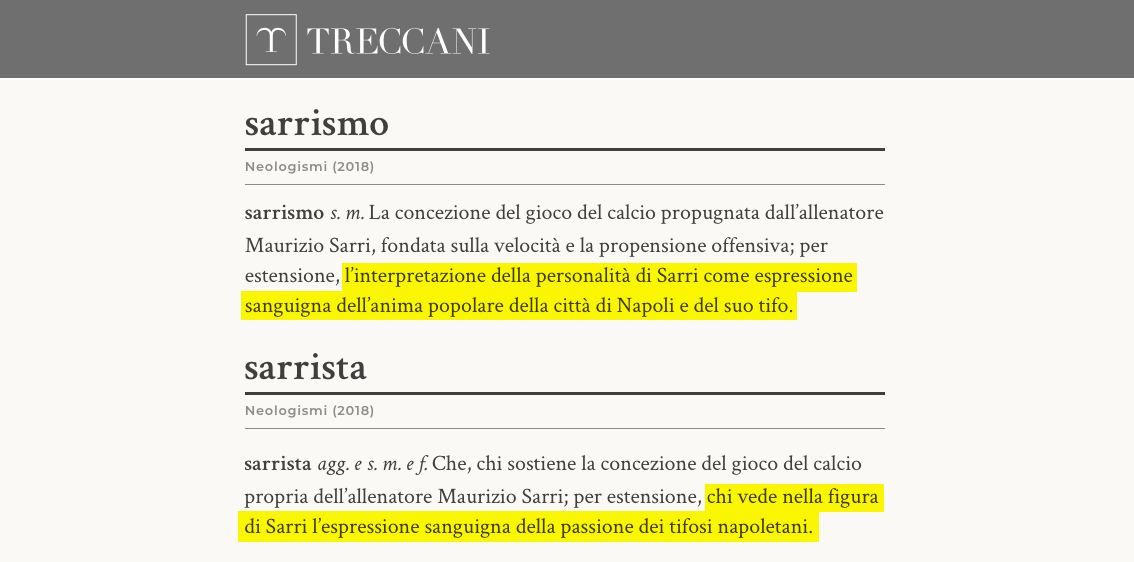

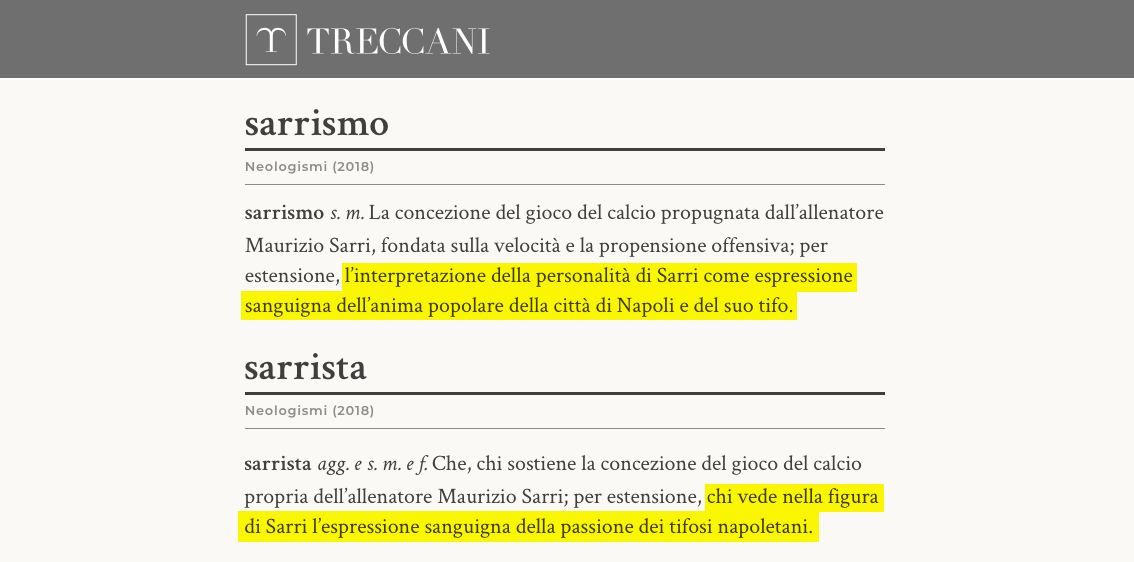

Il fatto è che il mister ha preso le distanze anche dai linguisti della Treccani, che il neologismo l’hanno sdoganato sul loro dizionario di lingua italiana. Non lo avrebbero fatto se l’accezione non fosse ampiamente condivisa da Bolzano a Pantelleria. Lungo lo Stivale, tutti hanno ammirato e lodato la fantastica storia di Sarri a Napoli, quella di un pifferaio che scacciò i topi al suono del suo strumento magico mentre la folla lo portava in trionfo. Là, dove l’estetica concessa anche nella provincia empolese beneficiò dell’afflato partenopeo, del sostegno di un popolo che creò il personaggio. I napoletani gli infilarono i panni del condottiero, e a lui piacquero tantissimo.

Sarri e le sue idee esistevano prima del loro travaso in quel fecondo bacile che è Napoli, dove fiorì il “sarrismo”, e perciò quelli della Treccani l’hanno sintetizzato per estensione ne “l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo“. Tanto vale pure per l’aggettivo “sarrista”, ovvero “chi vede nella figura di Sarri l’espressione sanguigna della passione dei tifosi napoletani”.

Anche se Sarri minimizza il neologismo per non estenderne il significato al mondo al di fuori di sé, il “sarrismo” è nato in quanto sintesi di una personalità calzata alla napoletanità, in quanto filosofia di un genio consacrata da un ambiente a lui congeniale. E i “sarristi” si sono moltiplicati perché esiste la smisurata passione calcistica napoletana, totalmente riflessa nella squadra della città più identitaria d’Italia.

Non Sarri ma la sua emanazione in un luogo preciso ha conquistato un posticino nella terminologia della lingua italiana. Nella Treccani è entrato un sostantivo, non un nome. Vi è entrato Sarri a braccetto con la gente di Napoli, non da solo. È accaduto nel settembre 2018, ad avventura finita, consegnata alla storia del calcio italiano, quando Maurizio era ormai a Londra, e nessun linguista, in questi nove mesi inglesi, è tornato sul significato dei due nuovi lemmi, perché il Sarri-ball londinese non era in antitesi e conflitto con il “sarrismo”. Il Sarri juventino sì, e depaupera automaticamente l’essenza semantica del neologismo, esattamente come ha fatto lo stesso Sarri riducendolo a solo gioco, così privandolo della sua grande forza: l’identità.

Il “sarrismo” puro è legato a una tifoseria omogenea che parla un solo dialetto ed è in cerca di una rivincita sportiva contro il Nord egemone e predone, e non può rifiorire con una tifoseria eterogenea che non ha polis e non è popolo, che non deve ribaltare nulla (in Italia) ma ha solo da mantenere lostatus quo. Il “sarrismo” che fu si annacqua e qui finisce, restando parola svuotata del suo intrinseco significato.

Sarri è pronto anche a spogliarsi della tuta, se dovessero vietargliela a corte, e a passare dal sarto a farsi prendere le misure per un nobile vestito. È il proletario che diventa dirigente. È il sindacalista che passa dalla difesa dei diritti dei lavoratori alla protezione degli interessi degli imprenditori. È l’anima popolare che lascia il posto all’aristocrazia del “palazzo”.

Sbaglia chi pensa che Sarri abbia tradito oggi. L’infedeltà è d’altri tempi, quelli in cui al Napoli era sposato e flirtava con il Chelsea nel bel mezzo del tentativo di golpe. Proclamò l’intenzione legittima di arricchirsi, ma attese l’abbraccio inglese perché in fondo il matrimonio non funzionava più come al principio. Mise il Napoli a bagnomaria, nascondendosi dietro l’amore dei tifosi e usandolo contro De Laurentiis. La voglia di separarsi chiara nelle dichiarazioni all’insegna del “ti lascio perché ti amo troppo“, cavalcando e acuendo il malcontento di parte della tifoseria verso un presidente spazientito che finì per lasciarlo per non rischiare di essere lasciato.

Oggi Sarri si appella alla sua professionalità, e non fa una piega per uno che ha imparato a fare egregiamente il suo lavoro e pure i suoi interessi. Perché mai avrebbe dovuto dire no alla Juventus? Quella è roba forte da veri revolucionari con gli attributi per dire «mai nessuno in Italia dopo il Napoli». Ma qui non si tratta di discutere il professionista quanto la persona, quella cui piacque prendere il comando di un popolo contro il potere d’Italia e ora ha preso il potere con l’alibi dell’umana nostalgia per l’Italia; non riesce più a stare lontano dagli affetti, e se gli si crede non si può pretendere che si autocondanni all’esilio.

È il professionismo ultraflessibile del dorato calcio a tirare strani scherzi al destino e al cuore dei più romantici appassionati. Difficile accettare di trovarsi contro chi ha ammiccato in modo spinto, quantunque credibile, alle lusinghe di una città storicamente mal abituata ad aggrapparsi a capipopolo e comandanti. Difficile digerire di vedere nella trincea nemica chi si schierò per la causa del popolo azzurro, chi evidenziò l’ipocrisia di un mondo del calcio sensibile al razzismo contro i neri e sordo alle violenze verbali contro i napoletani. Chissà come si comporterà quando, dall’altra parte della barricata, si leveranno le più classiche esortazioni al Vesuvio.

Che Sarri fosse un professionista bisognava capirlo quando strizzò l’occhio ad Abramovich. Bisognava capirlo quando fu l’unico ad abbracciare «come un figlio che ti ha fatto incazzare ferocemente per una scelta inaspettata e discutibile» l’inviso Higuain, mentre l’argentino neanche andava a salutare gli ex-compagni negli spogliatoi. Bisognava capire che Sarri era un professionista maniacale quando, concentratissimo su una partita ininfluente, non concesse a Maggio la dovuta passerella d’addio, lasciando che il suo commiato si consumasse mestamente fuori dal campo di gioco, a bocce ferme.

Ora che ha finalmente vinto qualcosa d’importante, Sarri piace ai vertici juventini, ma non a molti tifosi juventini, che hanno intercettato la dedica della vittoria ai tifosi napoletani. L’ex Comandante ha strizzato l’occhio al popolo azzurro persino a Baku, che poi è città gemellata con Napoli. Dal Tirreno al Caspio, l’onda lunga delle parole al miele fino al confine d’Europa, sgradite a chi vuole arrivare fino alla fine della Champions e ha messo nel conto le troppe frasi contro il potere bianconero, a strisce come le maglie che Sarri suggeriva ironicamente di cambiare al Napoli pur di ottenere un qualche rigore. Quel dito medio alzato a chi sputò al torpedone azzurro in arrivo allo Stadium, con tanto di volontà di scendere a menare le mani, se solo avesse potuto farlo. Gli striscioni d’amore azzurro intenso che fecero del Sarri fin qui quel che solo Maradona per sempre sarà.

Non hanno gradito, gli appassionati bianconeri, neanche le distanze prese dal concetto di vittoria ad ogni costo. “Dove pensa di essere questo filosofo del bel gioco?“, si chiedono ora gli adepti dell’avido pragmatismo juventino.

Sarri alla Juventus mette miracolosamente d’accordo tutti, napoletani e juventini con le rispettive delusioni, almeno al principio di questo nuovo matrimonio che impone alla nuova sposa di difenderlo dai nuovi parenti, come fatto con Allegri al principio. Sarri alla Juventus, via Londra, dopo il viaggio diretto di Giuda Higuain, con tutte le reazioni suscitate, è de facto la consacrazione di una rivalità reciproca, non unilaterale, come fa intendere il proverbiale snobbismo di parte bianconera.

«Il tifo è una cosa e la professione un’altra». Lo dice opportunamente Sarri, ora che, da tifoso di Napoli e Fiorentina, visceralmente antijuventino al quadrato, va ad allenare la squadra più detestata. A Napoli gli riuscì naturale coniugare tifo e professione ma a Torino dovrà prodursi in grandi equilibrismi. Pazienza, è la carriera, e lui ha tutto il diritto di scegliersi il posto di lavoro che crede, di arricchirsi sempre più. Dice che i napoletani sanno benissimo quanto amore prova per loro, ma saprà altrettanto bene che l’amore, autentico o no che sia, si fa in due, e che questo finisce evidentemente qui, perché i tifosi fanno tifo, non carriera.

Arrivederci in campo e niente drammi, l’abitudine agli sgarbi e all’imponderabile è fatta. Del resto, in un’Italia che ha visto la Lega Lombarda, poi Lega Nord, ora Lega e basta imporsi al Sud, non c’è da sorprendersi per un golpista che il colpo l’ha fatto davvero, sì, ma gobbo.