Angelo Forgione – Metto un po’ di riso sul fuoco con l’eterno dilemma che divide la Sicilia: è più corretto dire arancino, con uscita in o dei catanesi, o arancina, con uscita in a dei palermitani? Non è questione di preparazione e di sola forma, conica a Catania, magari ovale a Messina, e perfettamente sferica a Palermo. L’ardua risposta, come spesso accade, ce la fornisce la storia.

Il termine nasce in forma dialettale, ed è esattamente arancinu. Così appare in principio in Sicilia, e lo si evince dal Dizionario siciliano-italiano del palermitano Giuseppe Biundi, pubblicato nel 1851, in cui spunta la prima documentazione scritta della glossa in quanto pietanza, dacché fino ad allora, con arancinu, si era inteso esclusivamente il colore del frutto d’arancio. Il genere indicato dal Biundi è quello maschile, e la definizione dice “diminutivo di arancio”, dando retroattivamente ragione ai catanesi, anche in virtù della u finale del dialetto siciliano, che equivale a o.

Voce che nel Nuovo vocabolario siciliano-italiano del palermitano Antonino Traina, anno 1868, indica “spezie di vivanda” e rimanda a “crucchè”, là dove si legge di “polpettine fatte o di riso o di patate o altro”, evidentemente fritte.

Nel Nuovo dizionario siciliano-italiano del palermitano Vincenzo Mortillaro, anno 1876, la voce riferisce di “sorta di vivanda fatta di riso a forma di arancio ripieno di manicaretto”.

Forma di arancio, non di arancia, perché proprio al maschile era indicato anche il frutto dell’omonima pianta. Fu evidentemente la spinta verso l’italiano standard di fine Ottocento e primo Novecento a indurre i palermitani ad adottare la forma femminile arancia in via di affermazione nella lingua nazionale, usata anche per indicare la crocchetta di riso in sembianze di piccola arancia (arancina). Tale supposizione trova sostegno dall’Accademia della Crusca, che precisa come alla distinzione di genere nell’italiano standard, femminile per i nomi dei frutti e maschile per quelli degli alberi, si sia giunti solo nella seconda metà del Novecento, e come molti parlanti di varie regioni italiane – Toscana inclusa – continuino tuttora nell’uso di arancio per dire arancia. L’unica attestazione di arancina nella letteratura di fine Ottocento si legge nel romanzo I Viceré del catanese Federico De Roberto: “le arancine di riso grosse ciascuna come un melone”.

È sempre la Crusca a dirci che la glossa femminile fu registrata dalla lessicografia italiana a partire da Nicola Zingarelli nel 1917 e poi da Alfredo Panzini nel 1927. Dopo, però, non se ne ebbe più traccia, e lo stesso Panzini, nell’edizione del 1942 del suo dizionario, passò per primo alla glossa maschile. Così è riportata principalmente la pietanza nei dizionari italiani dei nostri giorni, e così è stata denominata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Fatta luce sul nome della pietanza, non si può non accorgersi, ed evidenziare, che Giuseppe Biundi, nel 1851, oltre a indicare per arancinu il “diminutivo di arancio”, aggiunge qualcosa di ben più interessante: “e dicesi fra noi una vivanda dolce di riso fatta alla forma dello arancio”. Da tale definizione, ripetuta anche nelle diverse edizioni successive del suo dizionario, si deduce inequivocabilmente che l’arancinu fosse in principio dolce e non salato, viepiù considerando che i primi acquisti di pomodoro da parte della nobiltà siciliana si registrarono dopo il 1850, e solo dopo il frutto-ortaggio entrò a pieno titolo nella cucina di Sicilia, tanto da poter parlare di un “processo di pomodorizzazione” in epoca successiva all’unità d’Italia. Non era certamente tra gli ingredienti del ripieno dell’arancinu, e non aveva nulla a che fare con la preparazione originale. Peraltro, solo sullo Zingarelli del 1917 si apprende dell’uso della carne tritata, evidenza che lascia supporre che a inizio Novecento si sia fatta strada la trasformazione della pietanza e di conseguenza del suo gusto, per condimento con sale invece che con zucchero, e appunto pomodoro e carne.

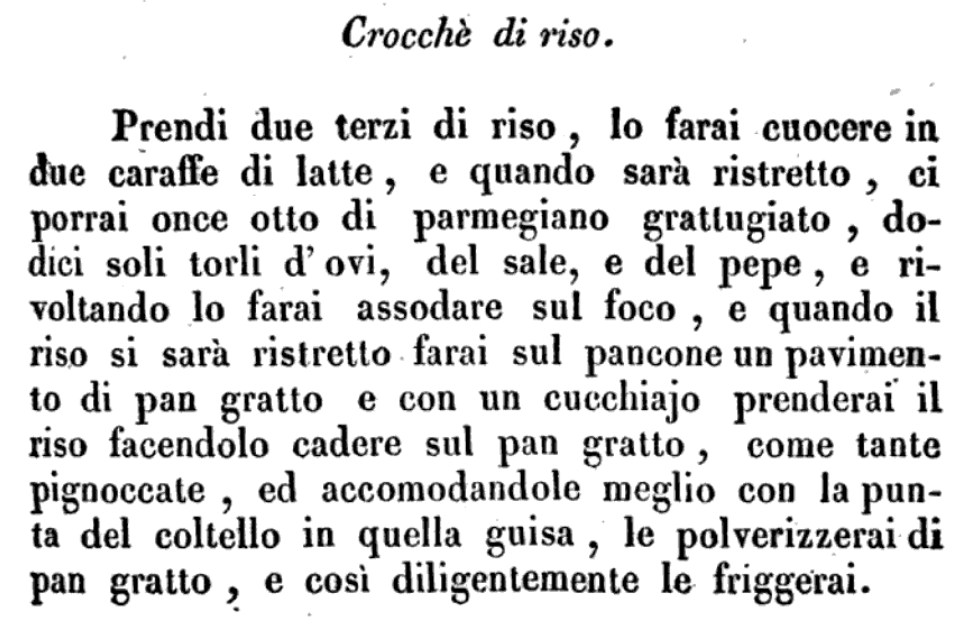

Ma se andiamo indietro di dodici anni rispetto alla pubblicazione del dizionario di Giuseppe Biundi, ci accorgiamo che nel 1839 il grande gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, nella seconda edizione del suo trattato Cucina teorico-pratica, aveva mostrato al pubblico la ricetta dei crocchè di riso nel capitolo “delle fritture”. Riso, parmigiano grattugiato, uova, sale, pepe e pangrattato. A forma di pignoccate, cioè di palle. Crocchè di riso già citati alla pagina 220 della prima edizione del trattato, nel 1837, ma senza indicarne la ricetta.

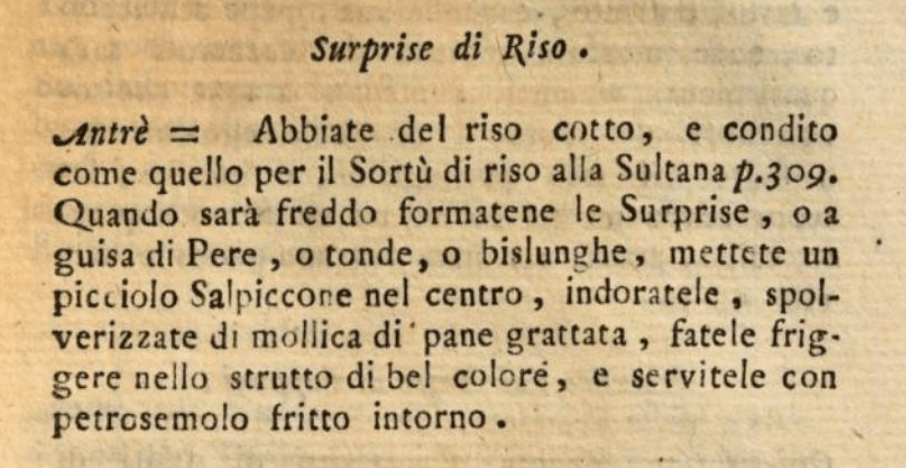

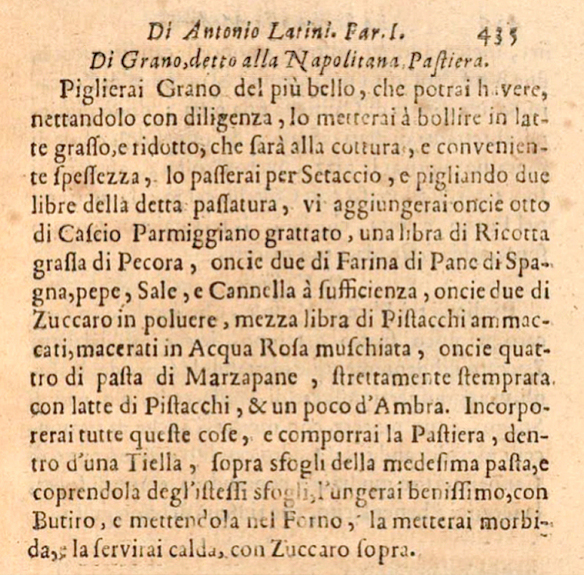

Andando ancora più indietro, nel 1790, è il cuciniere di origine romana Francesco Leonardi a pubblicare la ricetta delle Surprise di riso nel suo manuale di cucina L’Apicio Moderno. Egli indica di condire il riso come per il sartù di riso (alla sultana), cioè con sale, uova, parmigiano e ragù (a quel tempo salsa stufata non ancora a base sugo di pomodoro bensì di carni, cipolline, ostriche, tartufi, funghi, erbe e diversi altri ingredienti in spezzatino messi insieme e cotti), e di modellarlo “o a guisa di pere, o tonde, o bislunghe“, mettendo un “picciolo salpiccone nel centro”, ovvero un cuore di tritato, per poi impanare e friggere.

Francesco Leonardi, romano di nascita, aveva fatto il suo noviziato nelle cucine francesi del Maresciallo di Richelieu a Parigi e poi a Napoli per il Principe di Francavilla, dove aveva avuto modo di intercettare e apprezzare la cucina napoletana con i suoi innovativi usi, ai quali riservò attenzione particolare nel suo manuale di cucina. Sarebbe ritornato a lavorare a Napoli per qualche anno nel 1804.

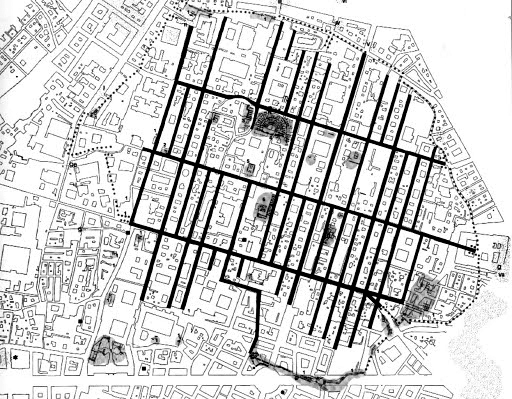

Tra i capocuochi napoletani e quelli siciliani esisteva a quel tempo una forte commistione dettata dalla comune appartenenza al regno dei Borbone di Napoli, tant’è che le due schiere erano accomunate dallo stesso appellativo: monzù per i napoletani e monsù per i siciliani, dal francese monsieur (signore). Crocchè, del resto, era la deformazione della parola transalpina croquette (crocchetta), come pure Sartù lo era di sur tout (tutto sopra) e Supplì della parola surprise (sorpresa), riferita al ripieno nascosto nel cuore di un manicaretto. Nei territori borbonici di Palermo, Re Ferdinando trascorse una decina d’anni a partire dal 1799, durante il breve periodo della Repubblica Napolitana e la ben più lunga occupazione napoleonica del Sud peninsulare di inizio Ottocento, e lì i cuochi di corte napoletani al seguito erano venuti a contatto con quelli siciliani reclutati sul posto.

I ricettari di Ippolito Cavalcanti e Francesco Leonardi ci dicono chiaramente che la versione salata delle palle di riso, detta crocchè o supplì, fu accolta verosimilmente dai cuochi siciliani di fine Ottocento, fin lì rimasti ancorati a quel gusto dolce di cui ci parla chiaramente Giuseppe Biundi. Cinquantasei anni dopo, nel 1917, Nicola Zingarelli ci spiega che trattasi di “pasticcio di riso e carne tritata, in Sicilia”.

Da tutto ciò si evince che le palle di riso napoletane, in versione salata, sono cosa conosciuta a Napoli prima che nella grande isola.