Angelo Forgione – “Vedi Napoli e poi muori!” è un aforisma assai diffuso nell’ambito della letteratura internazionale per descrivere il fascino della città del Vesuvio, così unica da visitare almeno una volta prima di morire. E però proprio nessuno conosce l’origine del celebre detto. Erroneamente, un certa convinzione diffusa vuole che a inventarlo sia stato Johann Wolfgang Goethe, nel secondo Settecento, ma il letterato tedesco, folgorato dalla bellezza di Napoli ben più di qualsiasi altra città italiana visitata, raccolse quanto già dicevano i napoletani e lo riportò nei suoi appunti di viaggio, nella cronaca del 2 marzo 1787:

[…] Della posizione della città e delle sue meraviglie tanto spesso descritte e decantate, non farò motto. “Vedi Napoli e poi muori!” dicono qui. […]

“Siehe Neapel und stirb!”, in lingua madre, e dalla pubblicazione del suo diario nel Viaggio in Italia, datata 1816, quel detto divenne sempre più famoso. Chi ne sia stato il padre nessuno lo saprà mai, ma nel corso delle ricerche e delle letture per la scrittura di un mio nuovo manoscritto mi sono imbattuto in qualcosa che può giustificare un’ipotesi plausibile.

Ne Il vetusto calendario napoletano nuovamente scoverto, pubblicato nel 1744, si legge:

[…] in Napoli vi è una strada, la quale avea nome, la Regione degli Alessandrini: […] per quest’antica strada degli Alessandrini scendon coloro, che debbono andare ad essere giustiziati su d’un patibolo; dal volgo coll’idiotismo Napoletano è chiamata questa strada, lo vico de li mpisi: […]

Perché d’intorno la Città di Alessandria in Egitto scorre il celebre fiume Nilo, perciò in questa strada dagli antichi Napoletani fu eretta una statua rappresentante il medesimo fiume: […]

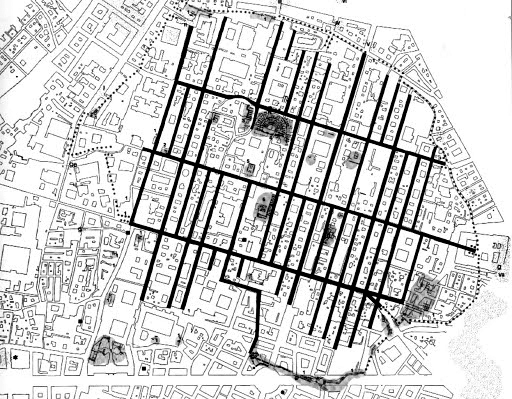

“Dunque, la strada degli Alessandrini, conosciuta dal popolo come vico de li mpisi, corrisponde all’attuale via Nilo, lo stretto cardo del Centro Storico Unesco che dal Decumano maggiore scende verso il largo Corpo di Napoli, là dove troneggia la statua del Nilo. Lo conferma il tredicesimo volume della rivista Napoli Nobilissima, anno 1904, con un articolo scritto illo tempore da Alfonso Miola per affrontare la questione della confusione sui nomi delle vie della città, oggetto di cambio di odonimi negli anni precedenti. Vi si legge che nel 1850, tra i vari mutamenti, c’era stato anche quello del vico Bisi, già trasformazione dal vernacolare mpisi, cioè impiccati, diventato Via Nilo.

La strada degli Alessandrini, anticamente, era pertanto divenuta più nota come vico de li mpisi, ossia degli impiccati, perché da lì transitavano a gruppi i condannati al patibolo, e lo facevano obbligatoriamente, percorrendo un itinerario cittadino dettato dalle autorità del tribunale del Regno di Napoli. Non lontano era ubicato il Castel Capuano, che nel Cinquecento era stato convertito in sede della Gran Corte della Vicaria (palazzo di Giustizia) dal viceré don Pedro de Toledo. Lì operava il Sacro Regio Consiglio, che esaminava le principali cause civili e, in ultimo appello, le sentenze civili e criminali dell’intero Regno, mentre i sotterranei erano adibiti a prigioni. E infatti nella pubblicazione Il Decumano Maggiore da Castelcapuano a San Pietro a Maiella – cronache dei secoli passati si legge:

[…] Anche perduto infine, in tempi più felici, è l’altro passaggio (da non rimpiangere affatto) di condannati a morte che, da quando il Castello di Capuana era divenuto sede di tribunale penale e di carcere fino a quando le esecuzioni furono anche pubbliche, uscivano per essere portati, ad esempio terrificante, fino ai vari luoghi del supplizio: perciò l’attuale via Nilo, successivo tratto del percorso, si guadagnò il non invidiabile toponimo popolare di vico “degli Mpisi”, ossia degli impiccati, e così fu detto dal Sei all’Ottocento, salvo che, forse per mascherare il significato macabro del nome, fu anche chiamato dei Bisi. […]

E ancora…

[…] Circa i veri e propri crimini, la giustizia non riusciva a colpire tutti i delinquenti, ma quando ci riusciva, era severissima. Era continua la corrispondenza, così frequente da sembrare immediata, tra i reati commessi e la loro punizione, la quale, secondo la universale convinzione, doveva essere pubblica e in certi casi spettacolare. Con ripetizione quasi quotidiana e spesso con partecipazione molteplice, nella piazza davanti al Castello [Capuano] cominciava il macabro rito delle esecuzioni, col banditore o “trombetta della Vicaria”, che annunciava le sentenze. Poi il corteo avanzava per il decumano finché non svoltava per il già ricordato vico degli Mpisi. […]

[…] i criminali vengono giudicati in Castel Capuano e sono chiusi nelle sue carceri, essi passeranno per la strada di Capuana, fino alla svolta del vico degli Mpisi, per andare a pagare i loro misfatti in piazza Mercato, nel Largo del Castello o al Ponte Licciardo. E i tristi cortei, cominciati nella prima metà del Cinquecento, continuano, sebbene forse meno frequenti ancora nella seconda metà del Settecento, quando Napoli ha raggiunto in tutta l’Europa il colmo del suo prestigio culturale. […]

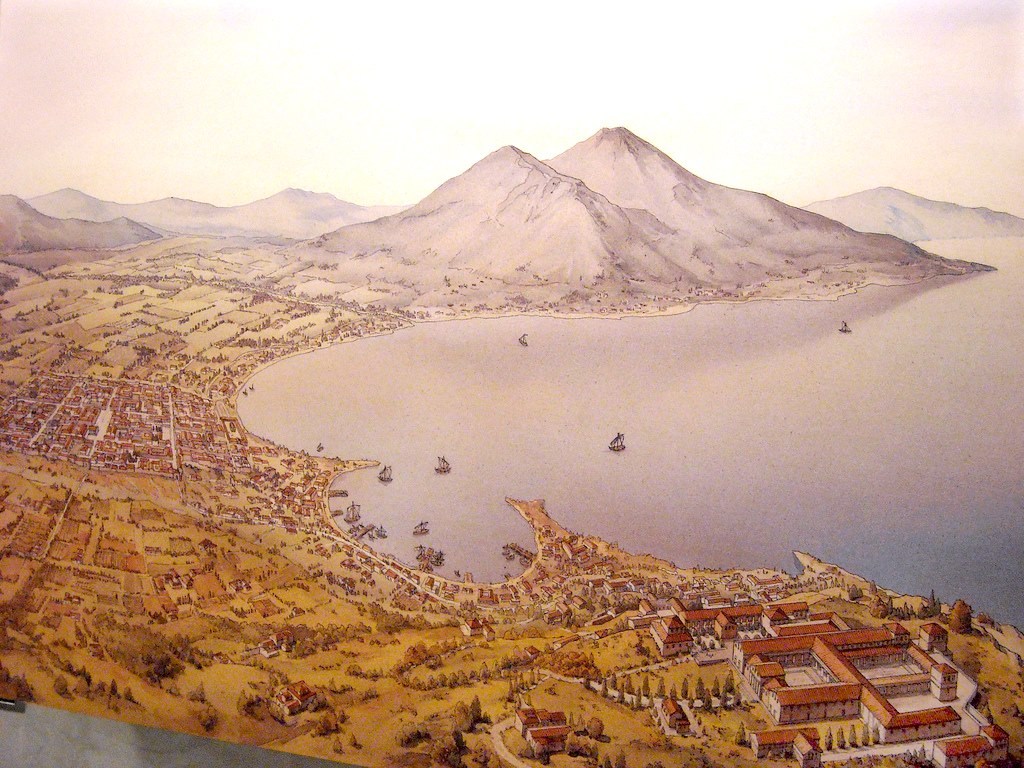

Pertanto, non vi è alcun dubbio che, tra il Cinquecento e il primo Ottocento, alcuni tra i delinquenti più feroci del Regno erano detenuti nei sotterranei di Castel Capuano, e che, una volta condannati in gruppo, erano obbligati a camminare in processione lungo un percorso prestabilito per raggiungere i luoghi delle esecuzioni. Dovevano perciò attraversare la città e la sua folla, alla pubblica gogna, percorrendo l’attuale Decumano maggiore, alias via dei Tribunali, per poi svoltare a sinistra immettendosi in via Nilo, il vico degli impiccati, e dirigersi in piazza Mercato, in largo Castello e al ponte della Maddalena. In sintesi, una volta usciti dalle buie segrete di Castel Capuano, vedevano per l’ultima volta la luce del sole, la folla, le strade e i palazzi della città, prima di essere giustiziati. Vedevano Napoli e poi morivano.

E quale Napoli vedevano? Quella che certamente al tempo di Goethe, il secondo Settecento, e ancora nel primo Ottocento, era considerata la più bella città d’Europa, come testimonia uno scritto dello storico austriaco Benedikt Pillwein in una sua opera del 1839:

Secondo i rapporti dei viaggiatori che hanno visto le città e le abitudini di molti popoli, Napoli è la prima tra le più belle città d’Europa, Costantinopoli la seconda, Salisburgo la terza.

Come si evince dai brani riportati, il rituale dei cortei dei condannati tra la folla era ancora in uso nella seconda metà del Settecento, il periodo in cui Goethe visitò Napoli e apprese dell’esistenza del detto “Vedi Napoli e poi muori”. È verosimile che il tedesco possa averlo riportato nei suoi appunti per descrivere la folgorazione avuta dalla città, facendo l’esperienza personale e comprendendo il padre, che vi era stato prima di lui e ne era rimasto altrettanto estasiato.

Il più grande letterato tedesco di tutti i tempi si convinse che bisognasse assolutamente vedere Napoli almeno una volta nella vita, e quel detto, ascoltato dalla bocca di qualche napoletano, gli sembrò perfetto per affermarlo. Forse vi era un retroscena un po’ macabro all’origine, ma questa è solo una mia ipotesi fondata su una consuetudine della città antica, quella di vedere la bellissima Napoli prima di morire… al patibolo.

Per approfondimenti: Napoli svelata (A. Forgione)

Spuntano rigagnoli nella zona est di Napoli. Qualcuno ipotizza si tratti del mitico Sebeto, il fiume che costeggiav

Spuntano rigagnoli nella zona est di Napoli. Qualcuno ipotizza si tratti del mitico Sebeto, il fiume che costeggiav