Angelo Forgione – Lo chiamano “il Cavallo colossale”. È il modello in finto bronzo (gesso verniciato) del cavallo su cui monta Ferdinando di Borbone in Largo di Palazzo, al secolo Piazza del Plebiscito, a Napoli. Monumento equestre di Antonio Canova il cui cavallo prototipale, appena restaurato, è esposto da oggi, e fino al 6 aprile 2026, al museo di Milano delle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo, in occasione della mostra “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo”. Una mostra sull’arte nell’età napoleonica che Gallerie d’Italia, sul suo sito istituzionale, presenta così:

“Alla decadenza dei grandi centri artistici, come Firenze, Venezia, Genova e Napoli, si sottraggono solo Roma e Milano”.

Ma come? Napoli decadente in epoca neoclassica? Tutt’altro! Fu propio Napoli a riscoprire il classicismo con gli scavi vesuviani e quelli di Paestum, e a propagare la corrente che negò le ridondanze e le finezze barocche, stimolando una formula creativa imperniata sul passato remoto e dimenticato, per una nuova coscienza culturale nel campo delle arti.

E se a Roma i Papi capirono che le vestigia ereditate dalla remotissima grandezza imperiale andavano recuperate, diversamente dai secoli precedenti in cui tutto il patrimonio del passato era stato lasciato al sostanziale abbandono, avvenne perché Napoli si scoprì culla dell’archeologia moderna grazie alla volontà dei Borbone di avviare gli scavi, produrre volumi descrittivi e illustrativi delle preziosità rinvenute, e allestire esposizioni di reperti e di sculture.

Napoli, nel secondo Settecento, uscì dalla marginalità in cui era piombata con la dominazione austriaca e divenne meta culturale dell’intellettualità del tempo. E chi già lavorava a Napoli in piena epoca tardo barocca riesumò gli elementi architettonici dei modelli ercolanensi e pompeiani, reinterpretandoli nelle forme delle loro nascenti costruzioni, vedi Luigi Vanvitelli con la Reggia di Caserta e Ferdinando Fuga con il Real Albergo dei Poveri di Napoli.

Il maggior studioso dell’epoca, lo storico dell’arte tedesco Johann Joachim Winckelmann, si fiondò più volte a visitare e studiare le scoperte vesuviane, spingendosi sino a Paestum, considerandoli con enorme meraviglia “le più antiche architetture conservate fuori l’Egitto”. Trascrisse ciò che vide nel suo trattato Storia delle arti del disegno presso gli antichi, pubblicato nel 1764, diffondendo in tutt’Europa le notizie dei rinvenimenti napoletani. Fu lui a eleggere l’arte classica come modello di perfezione e a definire le basi dell’archeologia moderna, nuova scienza partorita nei dintorni del Vesuvio, fonte di un nuovo gusto delle arti: il Neoclassicismo.

Qualche anno più tardi, Giovanni Battista Piranesi realizzò le incisioni dei templi greci di Paestum, contribuendo alla conoscenza di certe scoperte in tutto il Continente.

Ferdinando di Borbone cancellò la proprietà privata per tutte le collezioni appartenenti alla sua famiglia e lasciate a Napoli dal padre Carlo, per renderle pubbliche e consegnarle alla città. Decise quindi di predisporne la riunione in un unico luogo della straordinaria raccolta di reperti vesuviani con la preziosissima parte scultorea della Collezione Farnesiana. E così nacque il Museo generale (oggi MANN – Museo Archeologico Nazionale), il primo museo continentale, dove furono sistemate le inestimabili sculture greche di famiglia, fatte portare via mare da Roma con fortissima irritazione di papa Pio IV.

Wolfgang Goethe, a Roma, il 16 gennaio del 1787, annotò nei suoi appunti di viaggio alcune riflessioni sulle ambiziose intenzioni del sovrano napoletano:

“Roma sta per perdere un grande capolavoro dell’arte. Il re di Napoli farà trasportare nella sua residenza l’Ercole Farnese. Gli artisti sono tutti in lutto, ma intanto avremo occasione di vedere quanto era nascosto ai nostri predecessori”.

Era questa la capitale che Antonio Canova frequentò tra il 1780 e il 1822, lavorando enormemente come per nessun’altra città, per committenza reale e privata. Capitale (anche) del Neoclassicismo, corrente che conquistò Milano grazie al governatore austriaco in Lombardia, il conte Karl Joseph von Firmian, precedentemente ambasciatore di Vienna a Napoli, dove aveva frequentato Luigi Vanvitelli, da cui fu consigliato di ingaggiare il suo allievo Giuseppe Piermarini, colui che, dopo aver appreso nel cantiere della Reggia di Caserta, fece di Milano un laboratorio neoclassico. Tra tanti edifici, anche una copia della Reggia di Caserta in piena città: il palazzo di Belgioiso.

Per capire cosa significava Napoli per la riscoperta delle classicità basta osservare ancora oggi il ritratto marmoreo di Ferdinando di Borbone che Canova realizzò per accogliere i visitatori al Museo generale. Un Ferdinando in veste di Atena-Minerva, protettrice delle arti con l’elmo della saggezza in capo, allegoria in onore del sovrano che, raggruppando le collezioni di Antichità, aveva lanciato l’immagine neoclassica di Napoli greco-romana, nuova Atene ma anche nuova Roma.

Napoleone, nuovo imperatore di Francia, per celebrare la sua ascesa, faceva declinare a suo modo (stile Impero) il nuovo classicismo di derivazione italiana. Lo aveva apprezzato nei suoi soggiorni a Milano, città che gli era piaciuta molto per le realizzazioni del Piermarini. E a Parigi chiamò lo stimatissimo Canova, che lo accontentò sempre, ma restò fortemente critico circa il saccheggio di opere d’arte italiane. Dalle memorie dello scultore veneto si apprende che egli si oppose all’Imperatore quando questi gli disse che a Parigi doveva restare perché lì si trovavano ormai tutti i capolavori antichi dell’arte. Tutti, eccetto uno:

«Questo è il vostro centro: qui sono tutti i capi d’arte antichi; non manca che l’Ercole Farnese di Napoli, ma avremo anche questo».

Canova gli rispose così:

«Lasci Vostra Maestà almeno qualche cosa all’Italia. Questi monumenti antichi formano catena e collezione con infiniti altri che non si possono trasportare né da Roma, né da Napoli».

E Bonaparte come provò a rilanciare? Proponendo quale risarcimento ciò che il Papa non aveva fatto per Roma, ovvero l’avviamento degli scavi archeologici sul modello dei Borbone di Napoli:

«L’Italia potrà rindennizzarsi cogli scavi. Io voglio scavare a Roma: ditemi, ha egli il Papa speso assai negli scavi?»

Roma papalina sì che era una città decadente. Le sue casse furono oggetto di discussione tra i due, e Napoleone, in vista di una futura nazione italiana unificata sotto il suo dominio, promise attenzione per quella povera capitale decaduta e assai distante dal prestigio dei tempi in cui era stata padrona del mondo:

«La faremo capo d’Italia, e vi uniremo anche Napoli. Che ne dite? Sareste contento?».

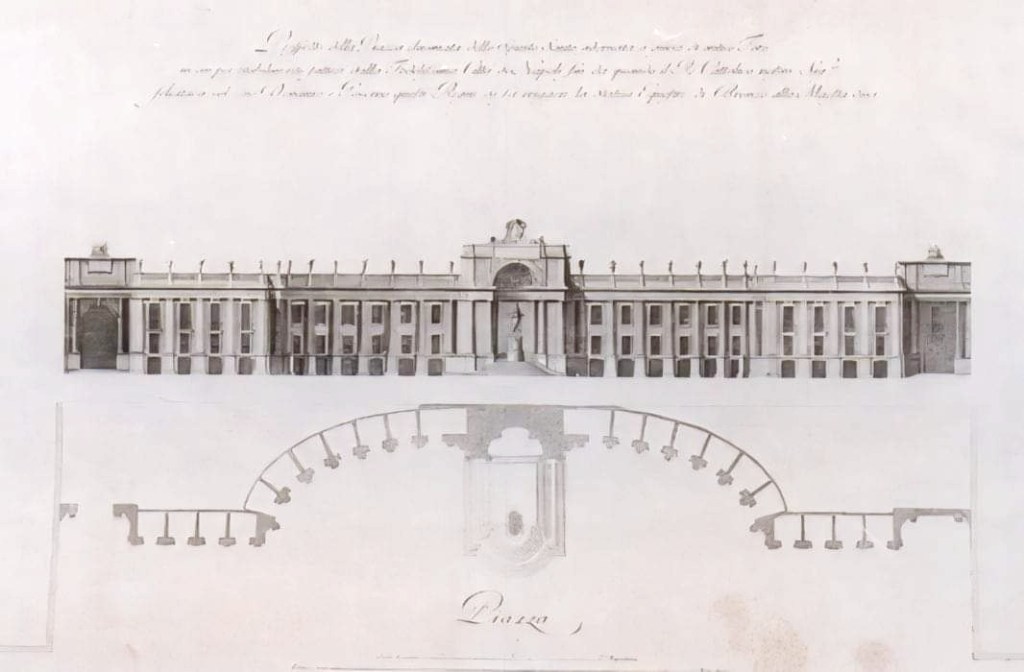

Perché Napoli era la città più importante, oltre che la più popolosa, di quella Italia. E sarebbe questa la decadenza partenopea in epoca neoclassica di cui parlano quelli di Gallerie d’Italia? Napoli, la culla dell’Antico riscoperto e dell’archeologia – restando solo alle arti figurative – , era la vera capitale del Neoclassicismo, di cui beneficiarono Roma e Milano, ma non solo. Del resto, il “Cavallo colossale” di Canova fu modello per un monumento equestre per Napoli, con tutta la Basilica neoclassica retrostante e i palazzi laterali, anch’essi neoclassici. Anzi, due monumenti. Cavalli e cavalieri, una volta approntati tutti i modelli, furono fusi a San Giorgio a Cremano dal fabbro di fiducia di Canova, il romano Francesco Righetti, in una fonderia aperta appositamente nel 1816 in un capannone nei pressi di Villa Bruno, zona che oggi è identificata con il nome di “Cavalli di Bronzo”. Bronzo, come la faccia di chi continua a sminuire la grande storia di Napoli.

per approfondimenti:

Napoli svelata, Angelo Forgione (Magenes, 2022)

Napoli capitale morale, Angelo Forgione (Magenes, 2017)

di Francesco Gala (redazione Radio CRC)

di Francesco Gala (redazione Radio CRC) «Quando parla Forgione di Napoli è una bella boccata d’ossigeno».

«Quando parla Forgione di Napoli è una bella boccata d’ossigeno».