Angelo Forgione – Sono tantissimi i napoletani a non sapere che là dove oggi corre la splendida via Caracciolo un tempo si estendeva una lunga spiaggia, quella di Chiaja – così chiamata proprio perché contraddistinta da una lunga plaja, per dirla alla spagnola –, l’ambiente naturale celebrato nelle gouaches del Settecento e del primo Ottocento napoletano, il luogo dal quale napoletani e viaggiatori del Grand Tour ammiravano le spettacolari eruzioni del Vesuvio.

Oggi quella grande risorsa non esiste più, e il popolo napoletano, che pure ha un rapporto viscerale col mare sin dalle origini della città, non ha a disposizione nessuna lingua di sabbia nel tratto costiero che costeggia la Villa Comunale, eccetto un piccolo lembo di spiaggia nel punto centrale della strada litoranea, reso disponibile solo negli ultimi decenni: il cosiddetto “Lido Mappatella” alla rotonda Diaz, chiamato così per l’usanza di portare il cibo avvolto in “mappate” (fazzoletti). Come si evince dalle foto del primo Novecento, lì era presente esclusivamente un ponticello di raccordo tra lo slargo pedonale e la scogliera frangiflutti, a ridosso della quale è stata poi riversata, o si è arenata, la sabbia oggi presente.

La cancellazione della spiaggia di Chiaja ebbe inizio nel 1884, con l’epidemia di colera e la successiva Legge per il risanamento della città di Napoli, che, dietro la necessità di risolvere i problemi igienici dei rioni popolari, mascherò una manomissione urbanistica volta a speculazioni edilizie a vantaggio di banche estranee alla città; fu appunto eliminata la spiaggia, inquinata dalle lordure degli antichi scarichi nel mare di una zona che fino al Settecento era stata periferica e poco urbanizzata. fu l’imprenditore belga Ermanno Du Mesnil a farsi carico delle spese, ottenendo in cambio la facoltà di edificare gratuitamente nell’attuale viale Gramsci. In nome della soluzione ai problemi sanitari sulla riviera, fu sacrificata la balneazione cittadina, relegando il mare napoletano a mera funzione estetica e contemplativa, tra forti polemiche e mancanza di sensibilità ambientale.

Il litorale di Napoli rappresenta ancora oggi uno spreco di potenziale turistico e balneare (come testimonia anche l’interessante approfondimento di Mare Nostrum proposto da Rai Storia) che rende arduo per cittadini e turisti il godimento del mare e la balneazione stessa, a differenza di città come Barcellona, metropoli che ha fatto della sua spiaggia artificiale un motore di sviluppo post-Olimpiadi del 1992.

È imperativa una inversione di paradigma per riscoprire la vocazione marinara di Napoli, specie in un contesto di crescente appeal internazionale e in vista delle regate dell’America’s Cup 2027 – con inizio previsto per il 10 luglio – che porteranno il lungomare all’attenzione mondiale, elevando la sensibilità su Napoli come “città di mare”.

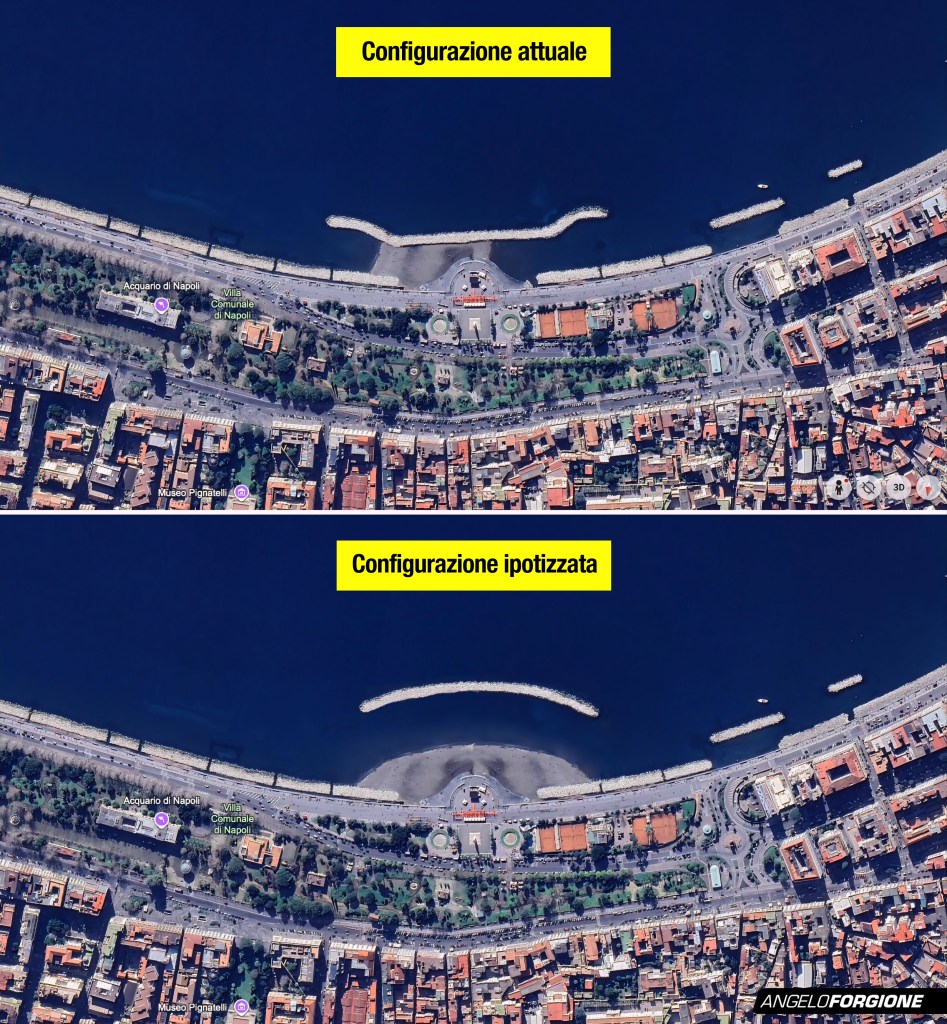

Ho dunque ipotizzato una risistemazione dell’arenile del “Lido Mappatella”, iconico e autentico spazio popolare di centro città, che attualmente presenta una configurazione inadeguata: la scogliera frangiflutti limita la fruizione a circa duecento metri di potenziale battigia, imponendo la balneazione sui versanti laterali della spiaggia, e rappresenta una sorta di muro che impedisce ai fruitori della spiaggia il godimento della vista panoramica sul Golfo, con Capri all’orizzonte e l’intera curva litoranea cittadina.[guarda video in basso]

La configurazione ipotizzata suggerisce un ampliamento della spiaggia mediante spostamento della scogliera di qualche decina di metri e ripascimento per creare una più armoniosa lunetta sabbiosa. In tal modo, i vantaggi sarebbero molteplici:

– aumento cospicuo della superficie di battigia, quindi di riva fruibile;

– apertura panoramica a beneficio dei frequentatori della spiaggia, quindi anche dei bagnanti nella stagione estiva, nonché dei fruitori della palestra pubblica “Mappatella Gym”;

– miglioramento del decoro, considerando che il “muro” di scogli è completamente imbrattato da scritte realizzate con vernice spray ben visibili anche dalla sede stradale;[guarda video in basso]

– miglioramento della tipica cartolina di Napoli, ovvero del panorama osservato da Posillipo.

clicca sulle immagini per ingrandirle

Ho coinvolto la consigliera comunale, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Flavia Sorrentino, alla quale sono accomunato da una profonda sensibilità per le tematiche di accessibilità al mare e altre visioni, già impegnata in passato in un progetto di realizzazione di piattaforme e soluzioni leggere lungo le scogliere poi frenato dalla Sovrintendenza. Il suo immediato accoglimento ha fruttato la presentazione della proposta progettuale al sindaco Gaetano Manfredi per un’attenta valutazione nell’ambito delle politiche di valorizzazione del litorale cittadino.

Comunicato stampa del Consiglio comunale – dichiarazione della vicepresidente Flavia Sorrentino